Off The Record.

Guillaume Mansart

Rémi Groussin, Making off, 2015, monographie personnelle, éditions DILECTA, Paris

Artiste polymorphe, Rémi Groussin ne se laisse pas facilement enfermer dans les cadres. Plus volontiers tourné vers le hors-champ, il se plaît à faire vivre ses œuvres là où on ne les attend. Mêlant les disciplines, on pourrait dire que ses sculptures ont quelque chose de cinématographique, que ses vidéos ont une qualité graphique et que ses installations ou ses performances transportent du récit.

Au-delà de l’oxymore, dire cela pourrait révéler le mouvement perpétuel d’une pratique artistique ouverte aux rencontres et au décloisonnement. L’œuvre de Rémi Groussin cultive par ailleurs un champ de références dans lequel Hitchcock voisine avec Six Feet Under, l’émission Pimp my Ride avec les artistes Philippe Parreno ou Pierre Joseph… Enfant de son temps, il construit son espace de travail dans l’indiscipline et le télescopage.

Guillaume Mansart : Quand on regarde votre travail, on peut y trouver les indices de votre intérêt pour les films ou les séries : les titres d’abord, mais aussi les dispositifs qui renvoient directement aux artifices de la réalisation (travelling, fond d’incrustation, maquillage…). Pouvez-vous nous dire ce qui fonde votre intérêt pour le cinéma ?

Rémi Groussin : Mon travail s’ouvre de plus en plus à l’univers élargi du cinéma ou, pour être plus précis, sur son décorum et ses multiples dispositifs. Je suis un « téléphage », je me nourris de séries télévisées, d’animations et de download. Il y a quelques années, en discutant d’un film, je me suis rendu compte qu’au lieu d’être capté par le scénario, je détaillais les erreurs de montages et de découpages. Je crois que j’ai dès lors compris que mon regard de spectateur était d’abord attiré par l’envers du décor. Aujourd’hui, je n’arrête pas de décomposer les films que je regarde, c’est devenu une mécanique assez naturelle, un peu pénible parfois. J’essaie de m’imaginer l’ingénierie derrière chaque mouvement de caméra, derrière chaque travelling.

G.M. : Les dispositifs cinématographiques que vous convoquez sont défaillants. On a l’impression que vous choisissez de révéler mais aussi de déjouer les mécanismes de la fiction. Pourquoi ces dispositifs sont-ils inopérants ?

R.G. : Wrong Turn, une des pièces les plus significatives de mon rapport au hors-champ, est un rail de travelling home-made accidenté, que l’on découvre au fur et à mesure du parcours dans le lieu. Le dispositif non actionnable de cette pièce laisse imaginer un travelling chaotique qui perturbe une certaine esthétique normée par l’industrie du cinéma. Il y a une contradiction dans la réalisation de l’œuvre, une sorte d’absurdité. Utiliser des codes du studio de cinéma dans un lieu d’exposition permet de décontextualiser celui-ci. Je peux alors l’envisager comme un possible studio dans lequel le film ne nous serait jamais à voir. La narration et la fiction s’installent alors par d’autres moyens. Mon dernier film, SL’LOM a été filmé à l’aide de mon téléphone portable avec un filtre grossier de nuit américaine. Il y a là une dualité : d’un côté un désir de réalisme à travers la vidéo et de l’autre une envie de détériorer et de mettre à mal l’image filmée. J’aime qu’il y ait une forme de résistance dans le travail, une espèce de contre-pied qui empêche l’achèvement de l’œuvre.

G.M. : Êtes-vous d’accord pour dire que votre travail se trouve à l’endroit complexe où la fiction et le réel se dévoilent mutuellement, l’un détricotant l’autre et réciproquement ?

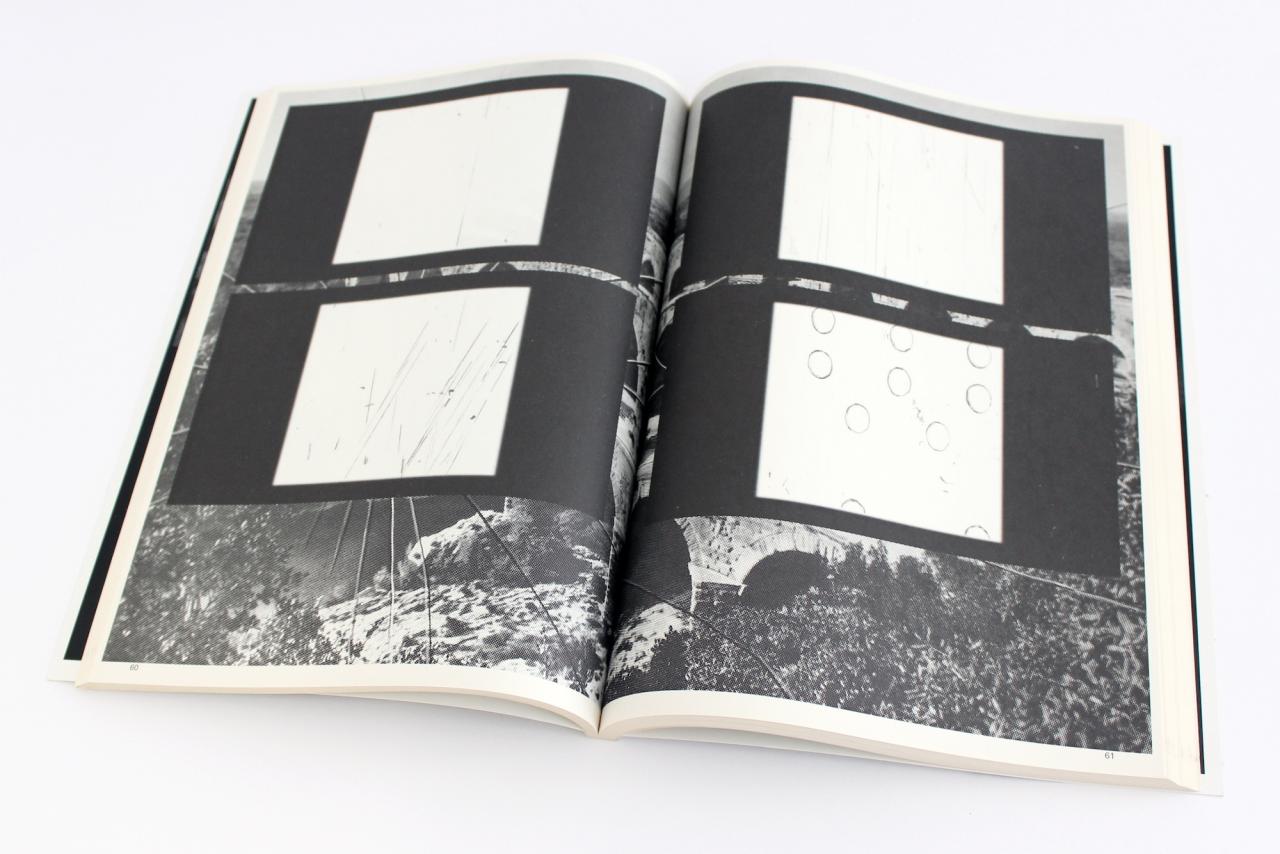

R.G. : Je dirais même qu’ils arrivent à s’annuler l’un l’autre. Il y a dans mon travail des notions qui s’opposent, se contredisent et laissent flotter le doute sur le spectacle qu’elles mettent en scène. Mes dernières vidéos sont des « anti-films ». Exorde est un court film d’animation de 25 secondes mis en boucle, qui nous donne à voir le dessin au crayon des rayures, des poussières et autres détériorations d’une pellicule de 16 mm passante. C’est l’amorce d’un film qui n’arrivera jamais.

Il y a également la performance Wrecked durant laquelle je me déplace dans le musée d’Art moderne de Düsseldorf le visage tuméfié de fausses blessures. Malgré l’aspect volontairement grossier du maquillage, ma simple déambulation suffit à faire osciller, le temps de la performance, la nature du lieu.

G.M. : De manière générale, j’ai l’impression que vous souhaitez conserver vos œuvres dans un état de latence afin de permettre leur interprétation et de ne pas fermer le regard. Peut-on considérer vos œuvres comme des objets en attente ?

R.G. : Les installations que je conçois sont en étroite relation avec l’espace qui les accueille et les entoure et doivent être expérimentées. Il y a une relation au regardeur qui se joue à travers des rapports d’échelles ou des temporalités propres. Parfois des pièces se détruisent devant le spectateur, d’autres évoluent au cours de l’exposition. Je pense que cette attente dont vous parlez est la patience d’un discernement. Les notions que j’aborde n’enferment pas la compréhension dans des références trop directes ou des concepts trop fermés. J’aime que mes pièces conservent une part de mystère. Chaque personne est libre de venir avec sa culture pour s’approprier les œuvres et écrire sa propre histoire. J’aime que le visiteur soit actif intellectuellement et physiquement. C’est peut-être à cause de la passivité du spectateur devant un film, que s’arrête là le parallèle avec le cinéma.

G.M. : Considérez-vous l’exposition comme une suite de séquences ?

R.G. : Il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. Je n’arrive pas forcément à entrevoir le terme de mon travail car je considère qu’aucune de mes pièces n’est achevée. De fait, je vois se construire une suite logique d’actions et d’objets qui, dans leurs pluralités, convoquent des scénarios possibles composant une globalité ou tout du moins un paysage artistique. Par exemple, les expositions Cuesta Verde et Écran total, respectivement réalisées au Pavillon Blanc de Colomiers et à la Villa Beatrix Enea, fonctionnent comme une duologie. J’ai conçu la seconde à partir des pièces montrées dans la première que j’ai transformées. Mes œuvres sont parfois polymorphes, elles muent pour devenir les éléments d’un langage vivant.

Making off, 2015, monographie personnelle de Rémi Groussin, éditions DILECTA, Paris