I saw the sign.

Rémi Groussin

Aujourd’hui, à l’apogée du commerce en ligne, les services de vente physiques ont abandonné leurs signalétiques. Dans les rues, certaines enseignes, conçues comme extensions de l’architecture et mises en lumière du paysage commercial, ne fonctionnent plus. Sur les bords des routes, on aperçoit encore des vestiges de panneaux publicitaires, qui ne scandent plus aucun message. L’enseigne en ruine fait alors corps avec le paysage, urbain et rural, qui l’entoure et accompagne sa propre érosion. En état de survie, quelques tubes au néon scintillent et rendent les pictogrammes pratiquement illisibles. Parfois, lorsque le commerce a déposé le bilan ou que le bâtiment a totalement disparu, ne subsiste qu’une trace fantomatique de l’enseigne. Il n’en reste plus qu’un souvenir, un signe, une direction.

Si l’humain disparaît subitement de la surface de la Terre, on peut penser que ces signaux lumineux brilleront comme les derniers témoins de notre civilisation consumériste. Les rues vides ne seront animées que par le scintillement des lettres en verre coudé. Plus personne ne sera là pour les voir ni pour les lire. Seuls les bruits des ballasts en surchauffe orchestreront l’atmosphère silencieuse de rues désertes. Il est donc temps d’envisager le destin de ces sculptures luminescentes qui, dorénavant, dessineront leur désuétude imminente. Si leur rôle premier était de nous signifier voire de nous enseigner quelque chose, alors, que nous indiquent aujourd’hui ces enseignes lumineuses abandonnées ?

Fin d’été 2019.

Je préparais mon départ pour l’Ouest américain.

J’allais y débuter un travail de recherche intitulé : I Saw the Sign. Ce voyage répondait à mon besoin d’enrichir le vocabulaire technique de ma propre pratique de sculpture et d’installation.

Dans mon travail, l’enseigne est malmenée. Les lettres et les mots sont généralement absents ou bien en partie effacés. Des enseignes, ne survivent que des squelettes décharnés. Ils dysfonctionnent, clignotent et s’éteignent en n’indiquant plus leurs fonctions publicitaires d’origine. La torsion des tubes néon et des structures métalliques vient épouser les façades et les contours des architectures sur lesquelles elles s’exposent. Elles éclairent ainsi l’espace qui les entoure grâce aux diverses traces lumineuses qu’elles projettent. Ces projections s’impriment tout autant sur les murs des bâtiments qu’à la surface de l’œil, leurs multiples faisceaux de lumière venant dessiner des architectures nocturnes à la faveur de phénomènes de persistances visuelles. Ces installations qui dialoguent avec leur contexte en proposent une nouvelle lecture et en questionnent une nouvelle nature. L’enseigne en ruine devient une œuvre d’art dans l’espace public.

Afin d’appréhender les mécanismes à l’œuvre dans la fabrication et la conservation des enseignes lumineuses et le rôle fondamental qu’elles jouent dans la perception du monde qui nous entoure, je devais voir de près les plus grands vestiges de notre société de consommation. Ce voyage au Far West allait me permettre d’enrichir un carnet de route, alimenté par de nombreuses prises de notes et des photographies.

Avant de partir, je cherchai une bande sonore pour mettre en musique le film que j’allais vivre là-bas. J’avais remis la main sur Happy Nation, l’album CD d’Ace of Base sur lequel figure leur célèbre tube The Sign1

.

En paraphrasant les paroles de cette chanson, je voulais attirer l’attention sur la polysémie du mot sign. Il n’y était pas seulement question de signe du destin ou de signe divin, mais également de signe formel, de signal physique. Une direction qui montrerait littéralement la voie et qui éclairerait réellement la route. Pouvait-il s’agir d’une enseigne lumineuse, neon sign, en anglais ?

À l’instar de la bande sonore, l’itinéraire était scrupuleusement préparé, lui aussi. Entre villes et déserts, il était jalonné de majestueuses enseignes au néon et de quelques musées pouvant en retracer l’histoire. Les différentes enseignes qui éclaireraient ce voyage avaient été sélectionnées dans des films ou dans des séries culte que je gardais en mémoire. Compte tenu du nombre de kilomètres que j’allais parcourir, le script de ce voyage ressemblait à un road-trip, un travelling sur macadam dans une architecture du défilement, de la vitesse et de l’étourdissement. En souvenir des autoéditions d’Ed Ruscha2

et de ses Twentysix Gasoline Stations, les images tirées de ce voyage, depuis les routes, constitueraient un story-board, plan par plan, avec, en plein cadre, des enseignes en ruine constituant des scénarios entremêlés.

Durant un mois sur place, j’allais comprendre que les enseignes ne sont pas seulement des résidus publicitaires ou des objets nostalgiques retraçant la jeune histoire commerciale des États-Unis, mais qu’elles dépeignent, de jour comme de nuit, sans jamais totalement s’éteindre, un décor patrimonial à ciel ouvert, souvent sauvage et inhospitalier, au cœur d’un territoire consumé par le cinéma. Là où la fiction rattrape inévitablement la réalité, je voulais savoir comment ces signaux lumineux en survivance éclairent encore notre monde ?

Lorsque Robert Cottingham3

, célèbre peintre réaliste des années 1970, s’exprime sur les origines de son engouement pour la représentation des enseignes lumineuses, il rejette tout sentiment de nostalgie :

“I have always been fascinated with them. I can remember liking downtown areas when I was a kid, and I guess it has just followed me.

I like letters forms too. I started doing buildings and gradually began to look up higher and saw “things” upthere that nobody ever notices.

Most of these signs are from the Thirties and Forties but I am not doing it to be nostalgic. They just happen to be the most interesting signs around – the ones with the most texture, the most activity.”

En débarquant à Los Angeles, j’ai directement visité le Museum of Neon Art de Glendale, le MONA. Il se situe au nord de la ville, juste au-dessus du Walk of Fame et à côté de la colline du célèbre Hollywood Sign. L.A. semblait avoir concentré les centres d’intérêt qui animent les objets de ma recherche en juxtaposant si étroitement les studios de cinéma et les vestiges d’enseignes lumineuses.

L’entrée dans l’exposition principale du MONA se faisait par un tout petit couloir sombre qui revenait sur lui-même en tête d’épingle comme le début d’un voyage sur des routes sinueuses. L’unique grande salle d’exposition était alors plongée dans le noir total. L’humain semblait absent, car le labyrinthe formé par l’accumulation excessive des enseignes ne permettait pas de croiser d’autres regards. La pénombre disparaissait rapidement dans la multitude d’animations lumineuses émanant des sculptures en néons. Les faisceaux de lumières artificielles redessinaient, sans interruption, les limites de l’espace intérieur.

À première vue, toutes ces enseignes avaient été restaurées.

Elles ne conservaient d’origine que le style graphique des typographies anciennes et l’esthétique des pictogrammes d’un autre temps. Elles étaient descendues à hauteur de spectateur. Parfois accrochées au mur comme des œuvres classiques, ou bien posées sur un sol laqué et brillant. Cela rajoutait une forte dose de reflets à l’espace déjà densément bigarré. Ces enseignes étaient donc exposées selon un principe muséographique traditionnel. Était-on devant des produits publicitaires ou bien des œuvres d’art ? Cette scénographie me permettait une approche au plus près de ces monstres stroboscopiques. Je clignais des yeux pour apercevoir les peintures écaillées. Je détournais le regard, en biais, pour lire les mots rythmés par des animations de lumières.

Je tendais l’oreille pour entendre le vrombissement des transformateurs cachés au pied des enseignes. Totalement actives, ces machines se montraient vivantes, et, en face d’elles, je l’étais tout autant. Spectateur en action, je ressentais une certaine hostilité qui émanait de l’exposition. Dans ce musée, tout semblait être fait pour brûler la cornée et laisser des persistances rétiniennes au fond des yeux.

En sortant du lieu, je continuerais à voir ces dessins superposés aux images des rues que j’arpenterais.

Les enseignes de cette exposition apparaissaient complètes, mais en apparence seulement. Quelque chose d’important semblait manquer à leur complétude, car ces sculptures se présentaient comme étant arrachées à la rue, aux façades, au réel. Les défauts, les retouches, les restaurations successives, d’aussi près, étaient bien visibles. Elles nous dévoilaient l’envers de leur propre décor. Éloignées de leur contexte d’origine, elles semblaient dénaturées.

Ces enseignes si gigantesques, si imprécises, qui avaient été conçues pour être vue de loin, camouflées dans l’architecture des bâtiments, offraient ici les indices nécessaires à la reconstitution mentale de leurs paysages originels. Ce que Gilles Deleuze et Félix Guattari avaient nommé « déterritorialisation » dans L’Anti-Œdipe4

redéfinissait, là, l’enseigne en ruine restaurée et extraite du réel comme une relique antique.

Les enseignes présentes dans l’exposition renvoyaient à un ailleurs, à un extérieur et au souvenir d’une réalité qu’il me fallait à tout prix retrouver. Comme un contre-exemple, cette première visite invitait à l’échappement, à enfin prendre la route.

J’ai alors conduit vers la Mohave Valley, faisant un détour devant Calico Ghost Town, pour débuter ce road-trip sur la route 66.

À Amboy, j’avais repéré l’enseigne du Roy’s Motel and Cafe dans le film Kalifornia5

.

En arrivant sur place, rien n’avait changé. Les couleurs, la lumière, l’architecture de la station-service, tout était comme dans la scène du film tournée une trentaine d’années auparavant. Cet endroit était cinématographique. Non seulement parce qu’il avait accueilli le tournage du film, mais aussi parce que, vidé de toute présence humaine, il ressemblait à un décor posé au milieu de rien.

Des touristes à peine repartis disparaissaient, aussitôt, dans un nuage de poussière. Autour, c’était le désert, sec, avec au loin quelques monts tout aussi arides. Je me suis empressé d’aller prendre ma première photo. Sur la grande enseigne centrale, positionnée au milieu du parking, la peinture des panneaux rouges et bleus paraissait aussi vive que dans le film. L’endroit semblait improbable. Le contexte désertique aurait dû éroder cette structure et en faner les couleurs. La nature autour se définissait par son hostilité. Les journées y étaient aussi chaudes que les nuits étaient froides. Un vent brûlant et continu soufflait des poussières abrasives sur ces plaques métalliques. Ce décor n’aurait donc pas dû être dans un tel état. Comme devant une sculpture antique à qui il manquerait les deux bras, j’observai l’absence de certains éléments. Il y avait bien les trous faisant passer les câbles, les taquets de fixation en plastique des tubes en verre et les transformateurs électriques, mais pas de néons. Ces éléments, qui paraissaient essentiels à l’intégrité de l’enseigne, avaient totalement disparu. Il ne restait qu’une armature évidée, un squelette qui, de loin, suffisait à faire illusion et à rappeler une image connue.

En poursuivant ma visite, j’ai découvert que la vieille enseigne était tout simplement en maintenance. Les néons avaient été stockés dans la salle du café, visible depuis l’extérieur par ses grandes portes vitrées, semblable à un diorama. L’endroit prenait des airs de décor fictif auquel chaque élément participait. L’enseigne ne devait pas, absolument, être complète pour être lisible. L’absence de certains éléments majeurs ne venait pas altérer la nature et la « fonction » première de l’objet.

Au contraire, cela en proposait de nouvelles qui la faisait exister en dehors des contingences commerciales et cinématographiques pour lesquelles elle avait été fabriquée. Je me suis alors dit : « En vérité, ici, tout est faux ! »

Reprenant la route vers le Nevada, je savais qu’il me fallait rapidement trouver une véritable station-service. Je devais faire le plein d’essence avant d’affronter la surcharge électrique de Las Vegas. Hagard, j’aperçus trois grandes lettres : G.A.S., au bord d’une route sans intérêt. Abandonné au beau milieu d’une plaine jonchée de Joshua trees séchés et d’herbes brûlées, cet immense acronyme jaune acide se détachait du paysage.

Ses lettres, aux contours découpés, découpaient à leurs tours le décor. La luminosité baissant, le soleil confondait la couleur fanée de l’enseigne avec ses reflets orangés et les herbes hautes aux tonalités de blé calciné. Avant que la nuit tombe, il me fallut courir cinq bonnes minutes vers cette enseigne pour m’en approcher au plus près et en observer les détails.

À ce niveau-là, l’effet d’anamorphose de la typographie ne permettait plus de déchiffrer ce sigle. L’enseigne se composait, ainsi, de trois panneaux géants en bois dont les bases étaient anormalement plus évasées que les sommets. Cette déformation volontaire n’était visible ni de loin, ni sur les clichés que j’ai pu en faire.

Ce travail d’écriture démesuré ne semblait pas être fabriqué pour l’humain, mais plutôt pour la nature immense alentour ; pour les montages au loin. Derrière, la highway qui mène à Las Vegas laissait passer de gigantesques camions qui paraissaient minuscules en dessous des lettres de cet acronyme énigmatique.

À la surface des panneaux, certaines parties de peinture écaillées laissaient apparaître des résidus de couleur rouge délavée en sous-couche. Une fois de plus, un travail de restauration et d’entretien se révélait de lui-même. Ce qui me semblait, au premier abord, abandonné était en réalité soigneusement conservé. Des éclairages qui ne fonctionnaient plus étaient plantés sur d’immenses poteaux placés au pied de chaque lettre. De toute évidence, il n’y avait plus besoin d’éclairage artificiel pour mettre en lumière l’enseigne. Elle disparaîtrait dans la nuit et réapparaîtrait le matin suivant, dans un rythme d’éveil et de sommeil successif, presque instinctif. Animée par la densité lumineuse du soleil, cette enseigne avait bel et bien quelque chose de naturel, quelque chose de vivant. Cependant, le message, lui, était incomplet. Plusieurs scénarios d’enquête étaient possibles. Soit il s’agissait, à l’origine, d’une enseigne de « G.A.S-oline Station » dont le bâtiment avait disparu et dont les trois premières lettres témoignaient de manière elliptique ; soit d’une direction, celle de « Las Ve-GAS », auquel cas les premières lettres avaient également disparu après un probable passage de tornade.

À l’inverse ce qui s’était passé pour le Roy’s Motel, je ne trouvais, ici, aucune réponse définitive et concrète à ce qui se présentait.

Toutes réalités devenaient envisageables, et l’enseigne délabrée en inventait chaque possibilité. La ruine possédait cette faculté de résister au-delà de sa propre disparition, en écrivant sa propre histoire, son propre scénario.

C’est à partir de ces éléments manquants et de ce caractère incomplet, que le réel devant moi devint multiple.

Quelques jours plus tard, étourdi par la chaleur et rendu confus par l’absence de repères, je me suis perdu. Comme ces enseignes, j’étais en train de dépérir au milieu de rien. Au soleil de midi, cherchant un endroit pour manger, j’aperçus, au bord de la petite route qui menait au Ghost Down de Darwin, un cœur géant, d’un rouge flamboyant, indiquant la direction du JENNY ROSE RESTAURANT.

Je pensai subitement à l’installation Roses Eros6

de l’artiste Jack Pierson. Cet assemblage de différentes lettres issues de différentes enseignes constitue une anagramme erronée. L’artiste, en ajoutant un s à « Rose », a empêché l’anagramme d’en être exactement une.

J’ai donc pris la sortie suivante et, arrivé sur les lieux, j’ai été surpris par l’état de délabrement du site. Une autre enseigne attenante au restaurant, qui n’indiquait plus son nom, ne se composait plus que d’un piétement en métal blanc et d’un cerclage vide qui avait autrefois accueilli un plexiglas rond. Au travers, le système interne du squelette lumineux découpait le paysage montagneux en arrière-plan, comme un tondo de la renaissance. Le parking était vide et les portes vitrées du restaurant closes. J’observai, à travers la grande glace en verre,l’intérieur de la salle principale. Le restaurant était bien là et son architecture semblait intacte, mais il n’y avait plus de service de restauration. Dans cet endroit où tout semblait avoir été abandonné et où rien ne semblait marcher, un paradoxe subsistait pourtant. L’enseigne, elle, fonctionnait bel et bien. Elle ne fonctionnait pas de manière électrique ou mécanique. Elle fonctionnait, car elle jouait exactement le rôle qui était le sien, à ce moment précis, en indiquant sa propre dysfonction ; mais aussi la dysfonction de l’architecture et du paysage alentour. Le panneau central n’indiquait rien, car il n’y avait plus rien à indiquer. Il n’y avait pas moins de signifiant qu’il n’y avait de signifié.

Contrairement à ce que j’avais pu le lire dans le livre Vintage Signs of America de Debra Jane Seltzer7

à propos des politiques de maintenance des enseignes dans l’espace public américain, celle-là n’avait pas connu de campagne de restauration, car elle était conditionnée à vieillir dans et avec son contexte.

Il m’est alors apparu surprenant, que les mots restaurant et restauration, ayant la même étymologie, se réunissent à cet endroit précis du monde de manière à la fois tautologique et absurde. Bien plus qu’une d’interdépendance esthétique entre le signe et l’architecture qu’elle éclairait, l’enseigne se retrouvait là aliénée au paysage. Elle faisait corps avec le réel qui l’entourait, les deux évoluant ensemble dans le temps, au même rythme.

J’étais enfin arrivé à Las Vegas, là où les enseignes résistent encore à leur funeste destin. La densité lumineuse et la surexposition des couleurs qui se mélangeaient en ce lieu plongeaient l’atmosphère dans une ambiance de feu d’artifice.

Des artifices, il en est question au Neon Museum, qui se situe aux confins du Strip, à la frontière du désert, et qui propose aux visiteurs une collection d’enseignes locales ayant fait la gloire des hôtels et casinos des années 1960 à nos jours. Il ne s’agit pas réellement d’un musée, car il ne répond pas aux exigences traditionnelles d’une scénographie didactique retraçant l’histoire de la ville. Il ressemble davantage à un amas de carcasses d’enseignes, à l’image d’une carrosserie automobile, à ciel ouvert. Un Boneyard, abandonné aux rayons brûlants du soleil et aux rafales de sables caillouteux. Il ne s’agit pas non plus d’un véritable cimetière.

Les éléments, vestiges de ces anciennes sculptures infernales, s’amoncellent dans un désordre savamment orchestré.

C’est un parcours, une déambulation labyrinthique dont les interminables parois sont constituées des tas de matériaux désassemblés. Cette accumulation de résidus d’enseignes n’en compose, au final, qu’une seule et unique de manière discontinue.

Ici, l’accumulation donne corps à un cadavre exquis que le visiteur vient réécrire par ses déplacements. En supplément de votre billet d’entrée, le Neon Museum propose un spectacle nocturne, intitulé BRILLIANT ! Il nous invite à vivre une « expérience » lors de laquelle les enseignes les plus emblématiques sont « activées ».

Comme dans une lutte acharnée contre la fin, le désenchantement est de mise. On assiste à un ridicule mapping lumineux animé par des projecteurs extérieurs. Ce simulacre divertissant ressemble à un studio de cinéma où l’on aurait à peine dissimulé l’envers du décor. L’ambiance de kermesses singe l’atmosphère bigarrée des Sixties. Des lumières flashent de toutes parts et des images matiéristes évoluent sur des surfaces rouillées semblables à des écrans de projection décharnés.

Ces projections reprennent les contours des enseignes mais de maladroits décalages sur les panneaux viennent déconstruire l’image. Les enseignes ne brillent plus d’elles-mêmes. Elles ne sont pas animées, mais plutôt réanimées.

Contrairement à ce qui était annoncé, ce spectacle n’est pas brillant. La parodie de restauration que l’on peut y observer réemploie plutôt des gestes de thanatopraxie. On assiste là à un gigantesque déni. Le refus de voir s’éteindre ces lumières définitivement dans une lutte contre la fin, contre la mort.

C’est en quittant Las Vegas que j’ai pu rejoindre les montagnes du Yosemite en faisant une escale culturelle dans la ville de Lone Pine.

Cette ville accueille le charmant Museum of Western Films History qui aborde l’étroite collaboration entre des paysages sauvages et l’avènement du cinéma de divertissement. À Lone Pine et ses alentours, tout est cinéma. Les paysages ont servi de décors naturels aux plus grands westerns d’Hollywood. La situation géographique de la ville offre une véritable variété de décors hétéroclites à proximité, entre déserts arides et montagnes enneigées. La servitude des lieux pour le cinéma va encore plus loin, puisque la ville entière a été construite à l’image du Far West.

Les habitants, les paysans et les ouvriers de Lone Pine ont été les ingénieurs amateurs, les figurants novices et les petites mains de ce cinéma.

C’est toute l’économie et la culture de ce territoire qui baigne dans une atmosphère fictionnelle. La ville est encore en service, mais les commerces sont principalement touristiques.

On se balade dans une ghost town qui n’assume pas son dépérissement.

Ses enseignes et ses architectures sont volontairement délabrées par une multitude de techniques de vieillissement. Les façades des commerces et les caissons lumineux sont en lattes de bois brut salement repeintes. Les lasures sont passées au peigne grossier, donnant des coulures exagérément rustiques. Des siccatifs sont ajoutés aux peintures liquides imitant des craquelures burlesques. Quelques morceaux de tôle, dont la rouille a été fixée par du vernis brillant, viennent former des figures méconnaissables. Les enseignes lumineuses que la ville arbore n’indiquent pas vraiment les services commerciaux qu’elles surplombent. La boutique d’articles de pêche est devenue un hôtel dont l’enseigne représente encore un poisson frétillant.

Les magasins de bonbons sont désormais des restaurants, mais leurs devantures sont encore bariolées. Et l’office du tourisme est surmonté d’une enseigne de drugstore. Dans la rue principale, celle du Magie’s Merry Go Round attire le regard. Cette enseigne, qui se confond avec le bâtiment qu’elle surplombe, représente, dans une ambiance de cirque, un carrousel pour enfant semblant tournoyer inlassablement. La machinerie ne fonctionne plus mais l’effet pictural crée une illusion visuelle virevoltante.

Sur l’enseigne, un motif à rayures rouges et blanches, rappelant l’univers forain, uniformise l’ensemble architectural. Malgré un changement d’activité certain, le restaurant a conservé cette identité visuelle en répétant à outrance le motif sur le moindre objet de sa décoration intérieure, à l’image des Cabanes éclatés8

de Daniel Buren :

“Le principe de ces travaux est de rendre interdépendant le travail présenté, appelé cabane, et le lieu de présentation. Les deux devenant, à chaque présentation, indissociables.

Les morceaux découpés dans les parois de la cabane se trouvent projetés, parallèlement au lieu d’origine, sur la première surface rencontrée (murs, vitrines, portes, etc.) créant ainsi, toujours, un espace à l’intérieur de celui-là même utilisé ; intérieur et extérieur « respirant » d’un lieu à l’autre.”

À la fin de mon voyage, je suis retourné à Los Angeles. J’ai passé une dernière soirée dans le quartier d’Hollywood.

Sur Hollywood Boulevard, au-delà des centres d’intérêt touristiques, une succession de Theaters abandonnés, coiffés par de gigantesques marquises détruites et éteintes, annonçait la fin du cinéma. L’état de délabrement des matériaux ne permettait plus de lire les messages qu’elles indiquaient. Des titres de films, des horaires de projection et le prix des billets disparaissaient. La composition de chaque enseigne devenait un modèle, un protocole d’assemblage.

J’en collectionnais visuellement le répertoire de forme quand tout à coup, en contraste total avec l’ambiance de cinéma dans laquelle j’étais plongé, je vis la devanture d’une boulangerie. Comme cela peut être le cas en France, l’enseigne, au-dessus, qui indiquait bien le commerce en dessous, ne représentait ni une forme de baguette, ni une forme de viennoiserie quelconque. Je ne visualisais qu’une composition de formes géométriques aux couleurs de la rue. Une forme de sculpture minimaliste mal entretenue. Chaque panneau qui la composait, chaque caisson lumineux qui s’y accrochait, reprenait scrupuleusement la palette colorée du quartier. Ces éléments devenaient des plans du film, découpé en scènes successives, que l’enseigne éteinte racontait. D’autres détails amorçaient une lecture plus ambiguë de cette sculpture. Une étoile réalisée en tiges filetées était fixée à son sommet. Une maquette de Boeing 747 était arrimée sur le coin d’un caisson, à des dizaines de mètres de hauteur. Un hibou noir en résine avait été posté sur une cheminée, le regard tourné vers l’enseigne.

Cet assemblage condensait en lui-même, non pas les différents signes commerciaux qu’il côtoyait, mais bel et bien l’entièreté du réel qui l’entourait. Ici, l’enseigne se définissait comme une possible pellicule de cinéma sur laquelle s’imprimaient différentes scènes locales, découpées image par image. Je me remémore Zéropolis9

de Bruce Bégout :

“Il y a un sentiment bizarre à contempler des ruines qui n’étaient pas précisément destinées à durer. À la faveur d’un étrange retournement, ces édifices commerciaux, qui avaient été construits dans le dessein de répondre à un besoin temporaire, expriment une valeur architecturale qui leur faisait auparavant défaut […] sa déchéance est sa chance. Seule sa dégradation irréversible la métamorphose en architecture véritable, l’installe dans l’ordre irrévocable des œuvres historiques.”

Dans l’espace public, les enseignes ont la parole. Objets sensibles et animés, elles semblent prêcher un discours en pictogrammes composé de lettres, de mots, de formes et de couleurs en mouvement. Nous ne pouvons plus extraire ces objets délabrés de leur contexte tant celui-ci participe de leurs lectures, leurs histoires.

Nous observons l’effacement de tout ou partie de ces signaux, créant des ellipses narratives.

Face à la déconstruction, nous nous apercevrons que notre cerveau poursuit la lecture en décryptant l’ancien message, aujourd’hui altéré. L’enseigne continue alors à jouer avec les effets visuels et les jeux optiques de notre perception sensorielle. Même en décomposition, les enseignes se manifestent à nous et se rendent vivantes. Elles se dressent encore au sommet des bâtiments, et s’humanisent de manière anthropomorphique. Alors, devant la ruine, une certaine absurdité se figure.

Il ne s’agit plus de comprendre le message, mais de déceler enfin la vie même de l’objet. L’enseigne est sensible, elle est vivante en cela qu’elle produit des gestes inattendus, comme le dit si bien le philosophe Emanuele Coccia:

“Tout dans le vivant est destiné à produire du sensible, de la peau au cerveau, des mains à la bouche, de la possibilité à faire des gestes qui peuvent être vus, à celle d’émettre des sons ou des odeurs qui permettent de modifier le monde.”

Le soleil allait bientôt se coucher sur le dernier jour de ce voyage. Le dernier tour de voiture dans les rues de Los Angeles me ramena vers l’aéroport où je devais rendre le véhicule de location.

Je passai dans un quartier abandonné où les commerces étaient pour la plupart barricadés et emmurés. Des bâtiments entiers avaient été repeints uniformément, comme d’immenses aplats de couleur. Les façades étaient totalement recouvertes de crépis, même les portes et les fenêtres dont on ne devinait presque plus la délimitation. L’architecture était devenue une succession de monolithes immobiles, presque minérale, me remémorant les Alabama Hills près de Lone Pine. L’ambiance de road-trip que j’avais vécue jusqu’ici prenait enfin des allures de film survivaliste. Étais-je le dernier survivant de ce monde, comme je l’avais imaginé au début de ce voyage ? J’entremêlais la réalité et la fiction. L’overdose d’enseignes lumineuses durant le séjour m’avait plongé dans un état d’inconscience. Los Angeles m’offrait son dernier paysage, chaud, sale et déshumanisé.

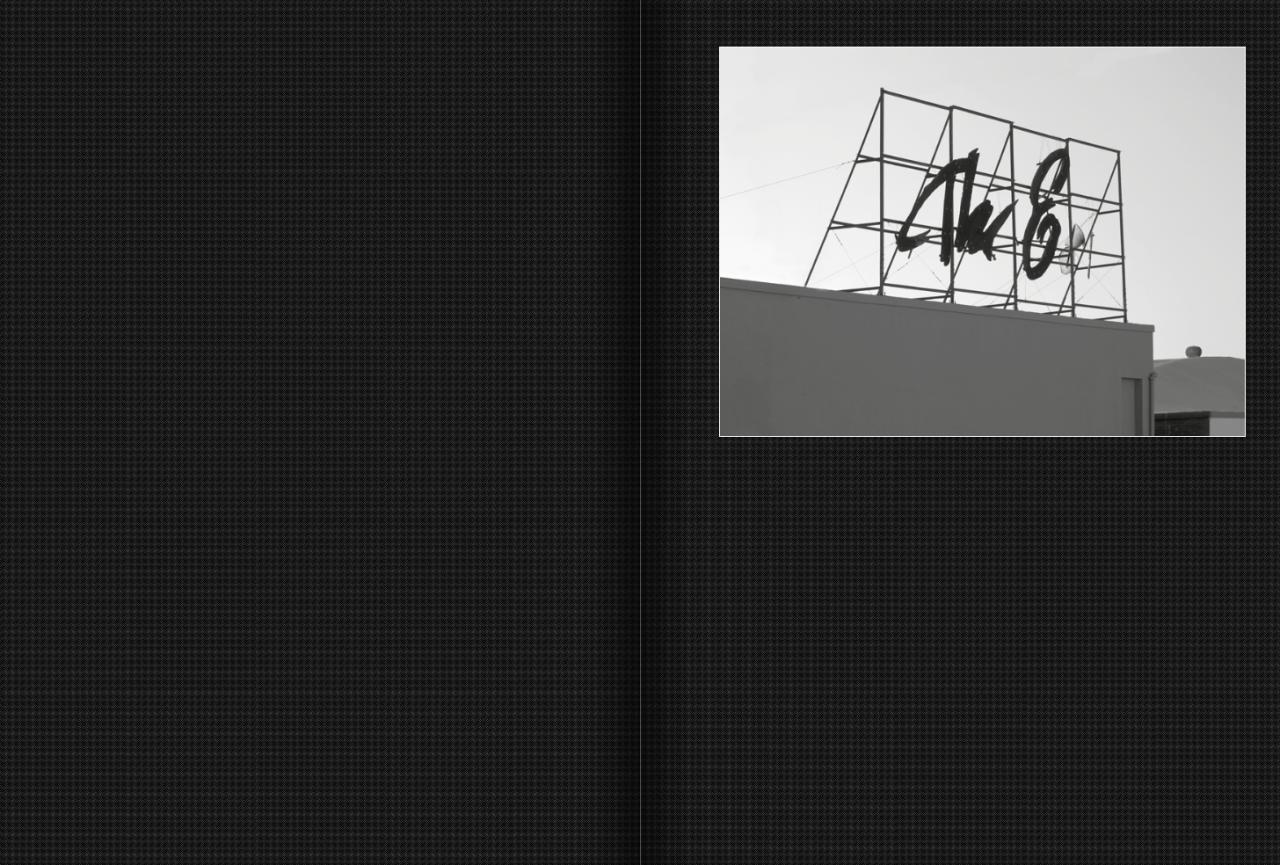

Je levai une dernière fois la tête.

Je plissai les yeux à contre-jour du soleil couchant. C’est alors que j’aperçus, juchée sur le toit plat d’un immeuble, une structure en métal noir et rouillée s’érigeant maladroitement à son sommet. Des câbles détendus soutenaient une composition de lettres calcinées.

Comme du charbon, au fusain, elles écrivaient un dernier mot incomplet.

La voiture roulait vite, mais je parvins à prendre quelques clichés pour pouvoir, ensuite, en déchiffrer le message.

L’ultime enseigne de ce voyage, à peine éclairée par les derniers rayons du soleil noir, nous offrait un clap de fin.

Dessiné dans le ciel, se rendant à la fois visible et invisible, lisible et illisible, on pouvait lire : “The End”.