mayonnaise - (H)all over 17 – Archipel #2 : deux expositions ‘laboratoire’ des pratiques collaboratives contemporaines

Véronique Goudinoux

Emmanuel Simon, mayonnaise, vue de l’exposition, Centre d’Arts Plastiques et Visuels, Lille, 2019

Florence Bazin (artiste), Mélanie Berger (graphiste), Caroline Bizalion (professeure, École d’arts plastiques, Denain), Romain Bruniaux (régisseur, Centre d’Arts plastiques et Visuels – CAPV, Lille), Corine Caulier (artiste), Léa Devenelle (artiste), Keren Detton (directrice du Frac Grand Large — Hauts-de-France), Gilles Elie (artiste), Xavier Géneau, (directeur de l’École d’arts plastiques, Denain), Mélissa Godbille (artiste), David Gommez (artiste), Véronique Goudinoux (critique), Lucie Herlemont (artiste), Rébecca Konforti (artiste), Marion Lebbe (artiste), David Leleu (artiste), Michael Lilin (artiste), Philippe Lipka (artiste), Elisa Masson (artiste), Delphine Mazur (professeure, École d’arts plastiques, Denain, École Supérieure d’Art et de Design, Valenciennes), Sylvie Quillet (artiste), Maria Rabbé (chargée de diffusion, Frac Grand Large — Hauts-de-France), Galerie Rezeda (collectif d’artistes), Emmanuel Simon (artiste), Sobo (artiste), Manon Thirriot (artiste), Marie-Joseph Pilette (directrice du CAPV), Karina Waschko (Professeure, CAPV). Avec Alban Bohez, Igor Andrews, Doriane Robert, Maëlle Verhille, Julien Gomel, Julie Kisylyczo, Isabelle Lurson, Martine Lemaire, Jérémie Wauquier, Florence Heyman, élèves du CAPV.1

Chaque année, la résidence Archipel invite deux artistes dans la région des Hauts-de-France à réaliser un projet de recherche très ouvert. Les artistes retenu·es sont engagé·es à travailler dans les ateliers des écoles d’arts plastiques de la région, l’objectif étant de permettre des rencontres et des projets avec des enseignant·es, des élèves de pratique amateur, des étudiant·es, des artistes, des médiateur·rices. Emmanuel Simon a choisi de transformer quelque peu la règle du jeu donnée en invitant à son tour des artistes à œuvrer avec lui. Ainsi présente-t-il son projet :

« [Dans le cadre de ce projet], mon idée serait de former plusieurs collectifs d’artistes avec qui nous expérimenterions en vue des moments de monstrations publiques. La phase une, de prise de connaissance du contexte, serait pour moi l’occasion d’évaluer les moyens techniques à disposition ainsi que de rencontrer différents artistes (professionnels ou amateurs) et étudiants dans le but de constituer ces groupes. Les moments de rencontres que propose la résidence seraient tout à fait propices à la naissance de potentielles collaborations.

Je profiterai de l’entre-deux phases pour ajouter des artistes « extérieurs » afin de poursuivre l’idée de mise en réseau en l’ouvrant à un autre tissu que celui proposé et de les lier. Les membres de ces collectifs seraient choisis par « affinités » artistiques. En effet, dans mes groupes de travail, je fais en sorte de créer une cohésion, de former des groupes d’artistes qui partagent un centre d’intérêt, qu’il soit formel ou conceptuel, souvent commun avec ma propre pratique. Tel une sorte de colloque.2

»

Comment, en quelques pages, rendre compte d’une expérience collaborative qui a rassemblé plus d’une vingtaine d’artistes ? À qui donner la parole, et pour quoi ? À l’artiste qui a conçu le projet puis contacté ses « partenaires artistes » ? Aux structures qui ont formulé l’appel à résidence ? À celles et ceux qui y ont participé, artistes ou non ? Dans le cadre d’un projet collaboratif de ce type, d’autres questions se posent : quel doit être l’objet d’un texte critique ? S’agit-il de faire comprendre les conditions d’apparition des pièces et des expositions ? De tenter de restituer cette expérience dans sa pluralité ? Mais que restituer exactement : les démarches des artistes, les hésitations, les expositions produites, les points de vue esthétiques, les choix plastiques, les sociabilités créées par cette opération, les enjeux, sans doute différents pour chacun·e ?

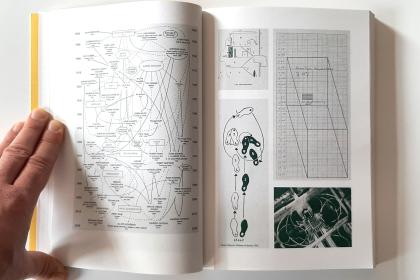

Les pratiques collaboratives et de co-création dont relèvent les deux expositions mayonnaise et (H)all over 17 – Archipel #2 lancent plusieurs défis à l’artiste qui en est à l’initiative, aux structures artistiques qui l’accueillent ainsi qu’au critique qui les analyse. Sur le plan critique, le principal de ces défis est sans doute de ne pas confisquer le récit et le commentaire d’une expérience qui, justement, a fait circuler la parole entre les un.es et les autres, a cherché, a tâtonné, a inventé des solutions, jugées d’ailleurs plus ou moins satisfaisantes. Comment, donc, éviter le piège de la confiscation des voix singulières par la production d’un récit unificateur (et par là-même séducteur) sur une expérience pourtant plurielle ? S’il est facile d’énoncer cette difficulté, la résoudre n’est pas chose aisée. Au fil de ce projet, lors de conversations menées ici ou là, plusieurs idées ont été évoquées, qui auraient permis de publier des sources diverses et d’entendre des récits parfois divergents : effectuer un entretien avec chacune et chacun des protagonistes du projet ; faire apparaître graphiquement dans des sortes de « bulles » volant sur les pages de cette publication des extraits des courriels échangés entre artistes ; publier les commentaires de chacun·e, les plans de salle, les schémas, les mots matières retenus dans les premières discussions ; mettre en lien les documents produits, dont le remarquable « journal de bord » rédigé au fil du projet, à lui-même une édition critique ; publier l’excellent livret produit pour mayonnaise, etc. Tout ceci reste à faire. De mayonnaise et (H)all over 17 – Archipel #2, il reste en effet un matériau abondant, des archives à traiter, analyser, étudier, publier. Cela dit, quelle que soit la formule adoptée, et même si l’on choisissait de publier le plus grand nombre possible de sources, il resterait sans doute un sentiment d’incomplétude quant à la restitution de cette double expérience. Par exemple, les questions posées dans le Drive n’ont pas été discutées par toutes et tous, qui n’ont pas sytématiquement répondu aux interpellations les concernant. Autre point pouvant participer à ce sentiment, les différents moments du projet n’ont pas été tous documentés. De même, en tant que critique, je n’ai pas rencontré l’ensemble des artistes, etc. Serait-ce que l’incomplétude est la loi du genre et qu’il est illusoire de vouloir « couvrir » une opération de ce type engageant tant d’acteur·es ? Oui, sans doute. Tout commentaire d’un projet de ce genre pose de nombreuses questions, dont celle par exemple de l’inégalité du traitement critique de chacun des travaux des artistes, ou de l’inégalité de la distribution des différentes voix. Il faudrait inventer de nouvelles formes descriptives et critiques pour ces projets mettant en œuvre des moments de coopération et/ou de co-création - beau chantier en perspective, à penser bien sûr à plusieurs.

Rébecca Konforti, Expérience Denaisienne, 2019, installation, impression quadrichromie et bois peints, 300 x 400 x 45 cm

Les pratiques à plusieurs se sont particulièrement développées depuis une vingtaine d’années et ont justement suscité nombre d’interrogations quant à leur traitement critique3

. Certaines de ces pratiques ont été envisagées sous le régime de ce que la critique Claire Bishop a appelé The Ethical Turn. Dans un article éponyme, cette dernière s’interroge par exemple sur l’objectif que Reinaldo Laggada donne à ces pratiques participatives, qui n’est « pas simplement d’offrir une expérience intellectuelle et esthétique à un public extérieur mais de faciliter la création d’une communauté temporaire engagée dans le processus d’une série de résolutions de problèmes pratiques4

». En d’autres termes, c’est la composante « sociale » de ces projets qui est retenue ici, ou, plus exactement, et comme l’observe Claire Bishop, ce sont des critères relevant de l’éthique, et non plus de l’esthétique, qui sont choisis pour qualifier et apprécier ces pièces. D’autres commentateurs désignent ces pratiques comme relevant d’un registre désigné comme « politique ». Ainsi par exemple pourra-t-on relever dans de nombreux articles un intérêt très marqué pour les diverses formes de renforcement de la capacité d’agir des acteur·es qui participent à ce type de projet (voir l’usage dans de nombreux textes du terme anglo-saxon d’empowerment, qui lui-même a suscité une abondante littérature critique). D’une certaine manière, le travail très intéressant de l’artiste Eve Chabanon effectué dans le cadre de la résidence Archipel de 2018 semble relever de ce type d’horizon.

Décrivant la pièce The Antisocial Social Club de cette même artiste, la critique d’art Marie Chênel a en effet remarqué que le dispositif ici mis en œuvre a permis de réfléchir « à des questions relatives à l’art de vivre ensemble et à l’implication concrète des citoyens dans leur mode de gouvernance5

», l’ensemble relevant d’une forme d’expérimentation de la démocratie participative non sans relation avec les pratiques politiques et militantes d’empowerment.

Des artistes anonymes réalisent des canevas de La dentellière de Johannes Vermeer, La Vénus à son miroir de Diego Vélasquez et de The Bowden Children de John Hoppner. Philippe Lipka les achète dans une brocante. Vue de l’exposition mayonnaise, Centre d’arts plastiques et visuels de Lille, 2019

Peut-on considérer que l’ensemble du projet conduisant aux expositions mayonnaise et (H)all over 17 – Archipel #2 participent des enjeux décrits par le « tournant éthique » évoqué ci-dessus ou amènent à certaines formes d’empowerment ? D’un certain côté, il semble que oui, comme l’indiquent les moments nombreux lors desquels les artistes ont construit ensemble le projet dans un dialogue fécond. De l’autre, les questions que les deux expositions ont suscitées montrent bien que les ambitions, les problèmes et les enjeux de l’exposition relèvent d’une série d’interrogations sans doute différentes, dont celles-ci : dans quel type d’économie se situe un tel projet ?6 Quelle place occupe chacun·e dans ce dispositif, dont l’une des singularités est de faire se côtoyer artistes et amateurs ? Parmi les artistes, quelle est la place d’Emmanuel Simon, à l’origine du projet, et qui ne s’en reconnaît pourtant pas le commissaire ? Il est par exemple intéressant de remarquer que dans cette édition d’Archipel, les artistes n’ont pas tous et toutes considéré de la même manière la discrétion choisie par Emmanuel Simon, et que le principe même du projet et de ses invitations a prêté à des interprétations diverses, parfois incisives7 . On peut aussi prêter attention au fait que les modèles convoqués par les artistes pour décrire cette opération de type collaboratif ont été très variés, l’un évoquant le fonctionnement d’un groupe de rock, l’autre celui des poupées russes, une troisième un match (avec la dimension combative que ce dernier peut revêtir), une quatrième regrettant à l’inverse qu’une véritable équipe, au sens sportif d’un groupe tendu vers un but commun, ne se soit pas mise en place. La richesse d’une telle expérience et le phénomène décrit plus haut d’empowerment ont été à plusieurs reprises soulignés par les artistes de cette édition d’Archipel, mais sans empêcher que des voix divergentes, des hésitations, des regrets, des critiques ne se fassent entendre lors de nos différentes conversations, rendant ainsi le projet encore plus stimulant car échappant à tout récit rétrospectif univoque.

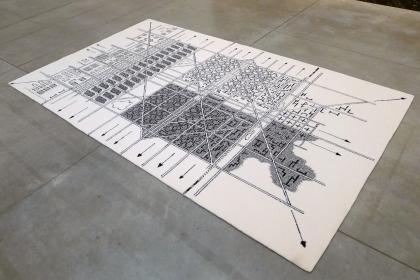

Emmanuel Simon, (H)all over 17 - Archipel #2, 2019, peinture murale à l’aquarelle, 420 x 1500 cm

En fait, parmi le grand foisonnement des pratiques artistiques collaboratives contemporaines, il semble bien que l’originalité du projet mené dans le cadre d’Archipel ait été sa visée, avant tout formelle et plastique – artistique et esthétique. Il semble avoir été entendu dès le départ qu’il s’agissait bien de produire, selon des processus entraînant toujours d’autres que soi, des œuvres en vue d’une exposition, et pas seulement d’expérimenter des moments singuliers, des situations inédites, des manières d’être ensemble. Pour les deux expositions, les incitations proposées par Emmanuel Simon au premier moment de son invitation ont suscité des traductions, des décalages, de franches réappropriations ou des réinterprétations, aussi bien des incitations elles-mêmes que des pièces de chacun·e. À l’École d’arts plastiques de Denain, l’intérêt pour les questions relatives à la « surface » et la « profondeur », repérées comme des points communs entre les pratiques des artistes invité.es, a été le point de départ des premières discussions entre artistes. Plusieurs pièces jouent sur ces deux questions selon des jeux d’échelle et de perspective dans les espaces de l’exposition - hall, couloir, escalier, etc. Ainsi de l’aquarelle murale (H) all over17 – Archipel #2 d’Emmanuel Simon, saisissante par le choix de sa taille à l’échelle de la salle elle-même, mais aussi des maquettes aériennes de Florence Bazin (MC-15-15-0/1/2/3), ou encore de la pièce Regard brisé de Sylvie Quillet, singulière trouée à même le bâtiment. Rappelons que si toutes les pièces n’ont pas été produites à plusieurs, toutes ont été discutées, commentées par les un.es et les autres lors de rencontres, d’échanges sur le Drive, pendant le montage de l’exposition. Il est remarquable que ces commentaires et discussions ont parfois ouvert la possibilité de parvenir à des formes particulières de co-création. Certain·es artistes et critiques ont récemment remarqué que le collage et l’assemblage sont parmi les procédés de co-création les plus fréquents. On pourrait renvoyer à ces procédés la pièce Inclusion #4 de Rébecca Konforti, décrite par Emmanuel Simon comme une mise en abyme du projet général, une sorte d’exposition dans l’exposition des travaux de Galerie Rezeda, de David Gommez, de Michael Lilin, etc. Mais peut-être plus que d’une forme d’assemblage d’œuvres d’artistes de l’exposition de Denain, la pièce de Rébecca Konforti met-elle en œuvre un autre procédé, atypique dans le champ des pratiques de co-création et repérable dans l’exposition dans son ensemble : celui de faire d’une œuvre le support d’une autre, dans un sens littéral mais aussi second, procédé conduisant à la création d’une sorte de chaîne entre les gestes artistiques des un·es et des autres. On remarquera donc que les artistes n’ont pas forcément « co-créé », au sens d’une création pour laquelle chacun·e produit en même temps que l’autre, mais ont souvent travaillé l’un après l’autre, l’un sur la pièce de l’autre, sur sa surface (Some elegant prank ou Your hand your lips de Michael Lilin exposé sur le travail d’Emmanuel Simon), ou dans sa profondeur (voir l’intervention de David Leleu dans un carnet de M. Lilin), entraînant parfois des tensions plastiques inédites. Le travail à plusieurs est également passé par un emprunt de forme (c’est le cas de Sélection, pièce vidéo de Galerie Rezeda), ou plus généralement par le fait de prendre la pièce de l’une pour point de départ de l’autre (ses matériaux par exemple), jusqu’au fait peu courant de découper dans la pièce de l’autre (D. Gommez dans Coffrage 1 de Galerie Rezeda), etc. De ces procédés inattendus, il est résulté des pièces saisissantes, dont certaines parfois difficiles à accepter pour l’auteur.e de l’œuvre ainsi transformée, ce qui n’est pas le moindre intérêt de cette exposition et de son principe, qui, sans que bien sûr cela n’ait été programmé, extraient ainsi le travail collaboratif de la sorte de gangue angélique qui le guette trop souvent, celle pour qui bienveillance et consensus accompagneraient nécessairement les pratiques à plusieurs. Non, semble dire cette édition d’Archipel, et cela dépasse sans doute le seul champ artistique, œuvrer, travailler à plusieurs, en particulier lorsqu’il s’agit d’ouvrir la possibilité qu’un·e autre agisse avec, sur ou dans sa propre œuvre, la creuse, la troue, la déplace, la recouvre, n’est pas cette forme sociale apaisée parfois décrite de manière trop insistante et peut conduire à ressentir quelque chose comme une forme de violence - alors qu’aucune intention de ce type n’y préside, montrant ainsi que se jouent dans ces pratiques des ressorts imprévisibles.

Les conséquences plastiques de telles pratiques sont en effet impossibles à prévoir. Comment, par exemple, imaginer le résultat d’un travail de découpe à cette échelle ? Comment accepter, pour un·e artiste, ce résultat, qui peut mettre en cause le principe même d’un travail plastique ? On dit parfois que les pratiques de co-création engagent à une forme d’effacement ou d’humilité mais il est difficile de savoir comment ceci se traduit plastiquement. Il est certain que ces pratiques exigent sans doute une forme de distance, un certain recul, l’acceptation au moins d’une part d’inconnu, la reconnaissance – mais jusqu’où ? – de l’action d’un·e autre artiste à même l’œuvre qu’on a créée avec soin.

Postérité, Elisa Masson demande à Marion Lebbe Philippe Lipka Mélissa Godbille Léa Devenelle Elisa Masson Lucie Herlemont Corine Caulier Gilles Elie Manon Thirriot Emmanuel Simon de poser pour prendre une photo. Marion Lebbe Philippe Lipka Mélissa Godbille Léa Devenelle Elisa Masson Lucie Herlemont Corine Caulier Manon Thirriot Emmanuel Simon posent

Au Centre d’Arts Plastiques et Visuels de Lille, dans l’exposition mayonnaise se repérait la même visée, formelle et plastique – artistique et esthétique, la même attention aux dimensions plastiques et esthétiques des pièces et de l’exposition dans son ensemble. Ici, les points de départ du travail et de la discussion entre les artistes furent les notions de « réappropriation » (d’une proposition de l’un·e à l’autre, ou d’un principe, etc.) et de « délégation » (délégation de la position d’auteur, ou du geste artistique, etc)8

. Dans cette perspective, les artistes du groupe ont mis en place des procédés produisant des formes de co-création elles aussi peu attendues, dont le livret réalisé pour l’exposition donne pleinement à comprendre la singularité en restituant pour chaque pièce le trajet particulier. De page en page, on découvre en effet les invitations, incitations ou propositions des artistes des un.es aux autres, mises graphiquement en texte et en images, chaque pièce présentée par une sorte de phrase ritournelle (Lucie Herlement —— demande à xxx —— de xxx) permettant de comprendre comment tel.le travailla avec tel.le, sous des configurations les plus diverses. Ainsi par exemple peut-on y découvrir la manière dont a circulé le récit imaginé par Rébecca Konforti d’une exposition à l’autre, qui suscite à Denain la pièce d’Emmanuel Simon, lequel le met à disposition à Lille où le récit est réinterprété par Corine Caulier sous le même titre (Espace pictural, espace commun #6) en une installation de grande ampleur, le « commun » se comprenant à Lille d’une autre manière qu’à Denain. Ce livret est l’une des réussites de cette édition d’Archipel. Dans le registre des pratiques de type collaboratif, il est en effet très rare qu’on puisse ainsi comprendre presque de l’intérieur la manière dont des pièces ont été construites par des propositions des un.es aux autres selon des formes d’une très grande variété. Dans Hormis Elie par exemple, Gilles Elie s’efface comme artiste et décide de poser, revêtu de sa combinaisons de travail, devant des élèves de l’école 9

pour, plus tard, proposer à Philippe Lipka de revêtir le soir du vernissage cette même combinaison, proposition que Philippe Lipka transforme en une performance (Elipka). Autre exemple, celui du souvenir d’enfance raconté par Mélissa Godbille, que Manon Thirriot, Léa Denevelle et Lucie Bouvant ont interprété en lui donnant des formes singulières (Moment et Trucs d’enfants). Les propositions sont nombreuses, allant de l’invitation à travailler à plusieurs sur une toile (Gravité, de Lucie Herlemont), de réaliser un portrait de groupe des artistes de l’exposition (Postérité, d’Elisa Masson), de travailler (409 ; 98) à partir du livre d’Edouard Levé (Œuvres), de se placer en position de chineur (Philippe Lipka, Canevas). Enfin, suggérant une sorte de synthèse du projet, Marion Lebbe a conduit la réalisation d’une œuvre d’art collaborative en invitant chacun.e à peindre une œuvre d’un·e artiste qu’il ou elle aurait aimé avoir réalisée ou avec laquelle vivre, créant ainsi, avec Mur d’œuvres modèles, une exposition dans l’exposition qui, en même temps, forme une manière de portrait de groupe, pictural celui-ci, des artistes réuni.es.

D’une autre manière que dans l’exposition de Denain, les œuvres créées à Lille dans le cadre très singulier de cette édition d’Archipel ont elles aussi fait jouer des ressorts imprévisibles, certaines relevant plutôt du registre de l’intime, ou du très privé - relatif à l’enfance, au goût profond de chacun.e pour des œuvres singulières, au choix du chineur, à l’imaginaire se greffant sur un récit, etc. -, un registre que l’on ne se serait peut-être pas attendu à voir émerger à partir de l’incitation d’Emmanuel Simon à travailler sur les notions de « délégation » et de « réappropriation », qui paraissaient peut-être de prime abord mettre en œuvre des questionnements principalement liés à la question dite de « l’auteur », devenus aujourd’hui presque abtraits dans le contexte artistique. C’est oublier sans doute que ces questionnements sont également ceux, au sens fort, du « sujet », présent et fragile en même temps. C’est sans doute là que réside aussi le paradoxe, mais aussi la force du « collectif » - celles des pratiques de coopération ou de collaboration mises en œuvre dans un projet de ce type. Non sans que, on l’a vu, ces pratiques n’engagent parfois des formes de violence spécifiques, œuvrer à plusieurs permet d’une part de déplacer des pratiques, des manières de créer, d’ouvrir à des possibles ; d’autre part que puissent s’élaborer, se dire, se montrer, d’une manière parfois elliptique ou discrète, quelque chose de soi, fragile ou privé, un sujet en acte, en devenir, quelque chose qui serait protégé, d’une certaine manière, par le « collectif » éphémère qui s’est ainsi créé – mais aussi, parfois, mis en danger par ce même collectif. Décidément, œuvrer à plusieurs ne peut être intérprété d’une manière univoque, et c’est bien cela, aussi, que montrent mayonnaise et (H)all over 17 – Archipel #2.

Emmanuel Simon, mayonnaise, vue de l’exposition, Centre d’Arts Plastiques et Visuels, Lille, 2019