Entretien dans le cadre de l'exposition Sinuosités, Galerie AL/MA, Montpellier.

Marie-Caroline Allaire-Matte

Suzy Lelièvre, Truchet (sand), 2019, sable sur medium, 55 x 35 cm

Marie-Caroline Allaire-Matte : Votre parcours se caractérise par une double formation : d’abord à l’école des Beaux-arts de Lyon dont vous êtes diplômée, puis à l’ENSCI-Les ateliers de Paris. Cette dualité se retrouve dans un entretien que nous avions réalisé pour IN SITU 2018 où vous expliquiez que votre pratique artistique s’appuie sur des protocoles de déformation appliqués à différents espaces ou issus d’expériences partagées. L’usage de tels protocoles vous oriente-t-il vers une démarche d’artiste plutôt que vers celle de designer ? Est-ce encore pour vous aujourd’hui encore l’objet d’une question et donc d’un choix ? Ou passez-vous de l’un à l’autre sans le sentiment d’une perte ou d’une trahison ?

Suzy Lelièvre : Ma pratique embrasse effectivement ces deux domaines mais pendant longtemps j’ai eu du mal à percevoir leur porosité. Lors de mes études en art, j’opposais de manière très binaire œuvre et produit, unique et multiple, créant des répliques d’objets dont je désolidarisais la forme et la fonction. Percevant que mes intentions n’étaient pas claires, j’ai repris un cycle d’études de design à l’ENSCI-Les ateliers. Au fil des projets, j’ai compris que les champs d’action du design pouvaient s’étendre à tous les aspects et territoires de l’activité humaine et industrielle, au-delà de la création d’objets. Le design peut avoir pour fonction de créer de l’utile, mais aussi du sens, du symbole, du lien. Libérée du poids de la fonction à laquelle est attaché l’objet, j’ai commencé à explorer la déformation de solides platoniciens 1 . Ce travail m’a permis de mettre en place un protocole de création dont je me sers encore aujourd’hui dans l’élaboration de mes sculptures. Par exemple, pour les objets en porcelaine, j’incise des cubes de mousse selon des angles paramétrés ; ou pour la pièce 2π radians, le protocole consiste à appliquer un principe mathématique d’augmentation de surfaces sur deux disques ajourés. En même temps, grâce à la lecture de théoriciens du travail artisanal comme Richard Sennett2 , ou d’ethnologues comme Lévi-Strauss, notamment sur la question du bricolage, j’ai réalisé que la création, qu’il s’agisse d’art ou de design, était toujours liée à des contextes qu’ils soient scientifiques, humains ou déterminés par des lieux ou sites. Jusque là, j’étais persuadée que la réussite d’une œuvre dépendait non pas d’un processus, mais d’une bonne idée préexistant à sa réalisation. Maintenant, devenue attentive aux contextes dans laquelle je « navigue », si j’utilise certains outils propres au design — le travail de maquette, l’échantillonnage, le travail avec des artisans — c’est pour déployer une pratique artistique assumée.

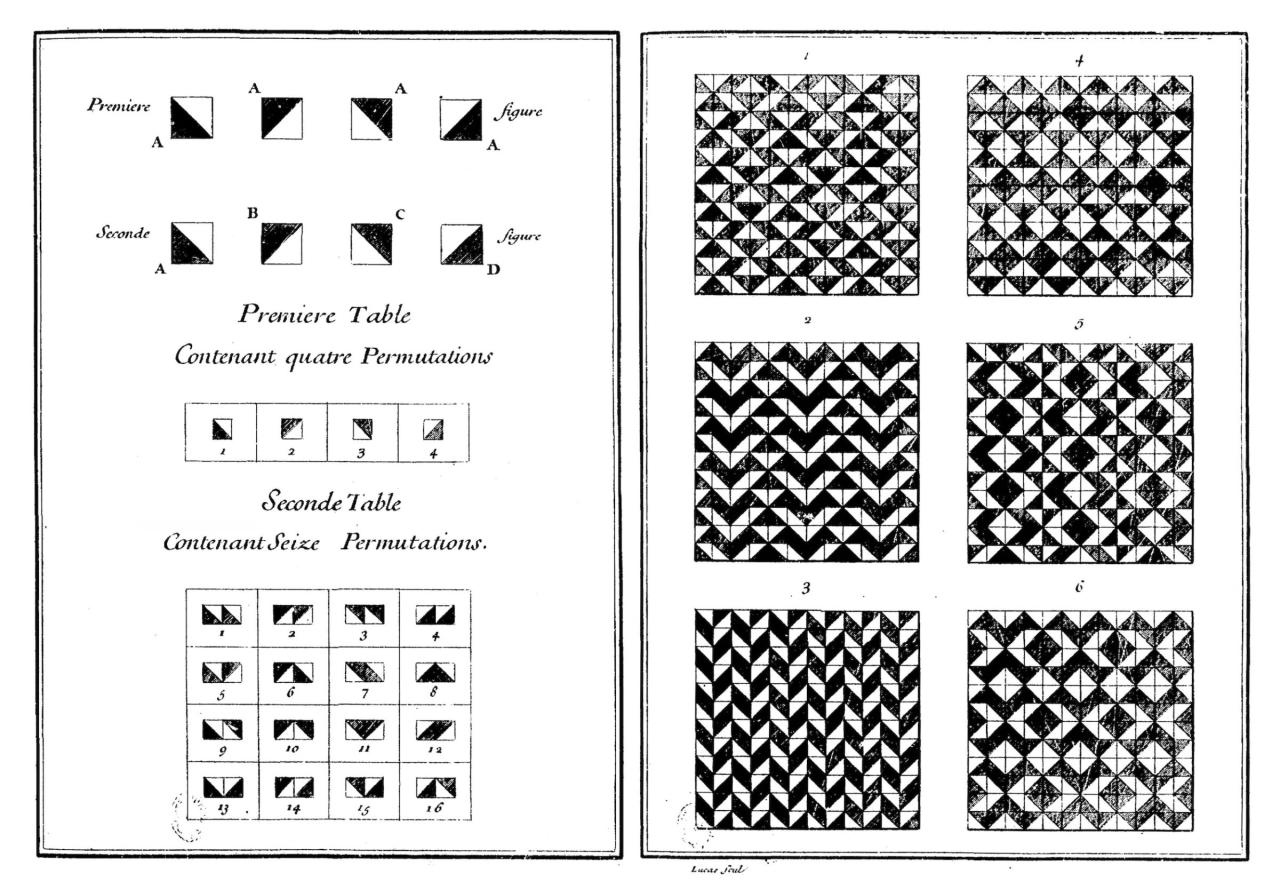

Méthode pour faire une infinité de desseins différens, avec des carreaux mi-partis de deux couleurs par une ligne diagonale. Ou Observations du P. Dominique Douat,… sur un Mémoire inséré dans l’«Histoire de l’Académie royale des sciences de Paris, l’année 1704», présenté par le R. P. Sébastien Truchet,.., 1722, source Gallica

M.C. A.-M : Dans votre exposition à la galerie AL/MA, la référence à Sébastien Truchet 3 est récurrente – aussi bien d’ailleurs dans les dessins que dans les pièces en résine et sable. C’est-à-dire aussi bien dans la genèse de formes abstraites dont la duplication en modifie la perception que dans ce jeu entre solide et liquide que l’on pourrait retrouver d’une autre manière dans la transformation des mousses en porcelaine. Quelle place donnez-vous aux mathématiques dans votre travail ? Ne sont-elles pas contradictoires avec l’idée de process, d’expérimentation que vous évoquiez plus haut à travers R. Sennett ?

S. L : La géométrie occupe effectivement une place importante dans ma

pratique. Au fil des années, j’ai développé une grammaire à partir d’indices géométriques, de coordonnées ou encore de degrés, qui sont appliqués à des polygones réguliers ou des solides platoniciens. Je suis imprégnée par la récurrence de ces matrices dans tous les arts quelles que soient les époques et les civilisations, et je m’approprie certaines de ces logiques algébriques.

Par ailleurs, l’introduction de la géométrie non-euclidienne, donne la possibilité d’entrer dans le cœur de la morphogénèse. La topologie, communément appelée géométrie de caoutchouc, est un formidable moyen pour voyager dans des espaces courbes, penser de nouvelles mises en forme de la matière, représenter des formes complexes, ou encore reconsidérer notre rapport au temps et aux échelles.

Pour la série de pièces nommées Truchet, j’ai combiné deux principes scientifiques liés à la dynamique générative de formes. Je fais d’abord référence aux recherches mathématiques de Sébastien Truchet. Ce scientifique a inventé une méthode combinatoire démontrant qu’une infinité de motifs pouvait être générée par l’assemblage de carreaux coloriés par moitié. J’ai travaillé sur une version étendue de ce système de pavages en remplaçant les diagonales par des arcs de cercle.

Ensuite, cette forme matricielle a trouvé sa tridimensionnalité en étant mise à l’épreuve de la gravité, en versant du sable sur le plan. Au gré des variations des formes et de l’étendue des trous de la matrice, les volumes décrivent différentes lignes de pente, mais l’angle des talus reste toujours identique. Cette loi de la physique me permet de rester dans une économie de geste. Par la suite, ces bas-reliefs en sable sont devenus à leur tour des matrices pour d’autres pièces, dans d’autres matériaux, d’autres d’échelles et en variant le nombre de pentes.

Suzy Lelièvre, Vue d’atelier, 2019

M.C. A.-M : Vos projets se réfléchissent et s’inventent d’abord avec des maquettes en papier, dont d’ailleurs certaines ont déjà les qualités d’une œuvre aboutie mais ils se déploient — comme le montre cette exposition — par des propositions qui impliquent des matériaux très différents : la résine, le métal, le sable mélangé à la cire, la porcelaine dont les propriétés physiques comme la manière de les travailler sont chaque fois spécifiques. Vous confiez donc la réalisation de ces œuvres à des entreprises ou des artisans spécialisés. Peut-on dire que cette dépendance envers qui réalise votre projet vous donne, paradoxalement, une grande liberté ? Ou la ressentez-vous comme un manque — celui par exemple d’expérimenter de nouvelles formes imprévues nées du processus de travail ?

S.L : Comme un musicien fait ses gammes, j’ai une pratique régulière et jubilatoire de la maquette en papier qui me tient lieu de croquis. Pour vous donner un exemple, plusieurs dizaines d’études se sont succédées dans la préparation de cette exposition. À chaque fois, il s’agit d’éprouver des intuitions à travers quelques gestes : découpe, torsion et/ou pli, collage etc. Le papier est tangible et tactile, il m’offre la possibilité d’appréhender rapidement des notions spécifiques à l’espace, de valider les intentions, d’ajuster les proportions et même d’amorcer la colorimétrie.

Étant donné que cette matière est limitée par sa logique de surface et son épaisseur, il ne s’agit pas d’en rester là pour les pièces définitives. Je confie souvent leur fabrication à des artisans experts dans des processus de production précis. Mais ce n’est pas une relation hiérarchique du concept à sa réalisation. Il s’agit d’échanger sur nos modes de pensée ; chacun s’approche le plus possible de l’autre, en considérant les possibilités créatives, techniques et logistiques. Ce passage entre l’idée et sa réalisation entraîne nécessairement des compromis, parfois même des décalages voire des quiproquos, qui peuvent être source de belles découvertes.

L’enjeu commun est de trouver le bon équilibre entre la forme, l’échelle et la qualité de matière, pour créer une expérience sensorielle ambigüe chez le spectateur. Précisément pour cette exposition, je souhaitais induire un rapport au corps et à l’architecture du lieu par l’ampleur des pièces. Le bas-relief de grande envergure (Truchet Blue Velvet) fait écho à la morphologie humaine ; ceux en résine, en sable et en cire, de formes plus complexes, renvoient plutôt à des éléments ornementaux. Pour troubler la perception qu’en a le spectateur, les signes qui permettraient d’identifier des procédés de fabrication ont été gommés. Donc les matières et leur mise en œuvre technique sont difficilement repérables.

Mes formes sont portées par une logique procédurale et générative; elles se combinent aisément avec les possibilités du numérique. Le papier aussi possède une plasticité qui fait parfois penser aux logiciels 3D que j’utilise d’ailleurs volontiers. Cependant, il est important pour moi de me distancier de la fascination et des préjugés des nouvelles technologies auxquelles mon travail est parfois assimilé : les pièces ne sont pas créées d’un coup de baguette magique, comme avec une imprimante 3D. Cela ne permettrait pas d’obtenir une telle qualité de formes et de matière. Au contraire, à chaque fois, avec les artisans nous sommes amenés à adapter nos connaissances pour les conduire vers la recherche de la transformation de la matière, parfois jusqu’à ses limites.

M.C. A.-M : Pouvez-vous préciser le protocole de réalisation des pièces en porcelaine ?

S. L : Ce projet a débuté en 2014 par une collaboration avec Sidonie Lelièvre, tapissier d’ameublement à qui j’ai proposé de se prêter au jeu de la déformation. En observant les gestes quotidiens liés à son activité, nous sommes tombées d’accord sur un protocole : à partir de cubes de mousse comparables à ceux utilisés pour le rembourrage de sièges, je lui ai transmis des instructions d’incisions. L’artisane a créé des tensions puis relié avec des fils certaines extrémités des volumes, choisissant leurs agencements et leurs combinaisons, en corrélation avec des techniques liées à sa pratique, comme par exemple le capitonnage ou le pli flamand. Le projet est ensuite resté en sommeil jusqu’à trouver son accomplissement avec Pierrick Lacord, céramiste. Il a plongé les mousses dans la porcelaine, puis les a

suspendues, séchées et cuites au four à 1300 degrés environ. La cuisson ayant décomposé le polymère, il ne reste alors que la structure de céramique poreuse. Cette matière m’intéresse car elle est difficile à identifier, à la fois organique et minérale, elle contient l’oxymore de son apparition.

M.C. A.-M : Entre ces modèles mathématiques de genèse à l’infini de formes semblables et l’unicité des objets réalisés, comment envisagez-vous l’évolution de votre travail ?

S. L : Si mon travail est lié à des processus d’abstraction, car il est porté par des concepts mathématiques, j’ai remarqué que plus j’avance dans ma compréhension de ces notions, plus j’ai besoin, paradoxalement, de le rattacher au réel et au vivant. Pour exister, il doit nécessairement entrer en résonnance avec l’échelle du corps, jouer avec le sensible, l’erreur, la pesanteur. Mais les mathématiques aujourd’hui sont aptes à anticiper ou approcher ces données sensibles et imprévisibles. J’ai actuellement très envie d’entrer en contact avec des professionnels qui manipulent des matières tactiles ou fluides. La maroquinerie pourrait être propice à la création de sculptures que le public pourrait toucher et traverser. La broderie pourrait également apporter des troubles de perception, par des superpositions de trames tridimensionnelles périodiques et apériodiques, en variant les échelles ou en jouant sur des transparences.

Une autre piste porterait sur des gestes liés travail du verre, combinant soufflage, incision et thermoformage. Cela serait l’occasion d’éprouver de manière empirique la notion d’homéomorphie, qui constitue un principe d’équivalence — en topologie, on dit que deux objets sont homéomorphes, si l’un peut devenir l’autre en se déformant continûment en s’étirant ou en se plissant — en jouant sur des nœuds, des polarités, ou des singularités de maillage.

Ces aspirations sont pour l’instant théoriques. C’est en provoquant les rencontres, les contextes, par de nouveaux gestes et procédures, que ma pratique pourra trouver une suite. L’essentiel est de continuer à jouer.

Marie-Caroline Allaire-Matte est directrice de la Galerie AL/MA