L’inquiétude du négatif.

Michel Metayer

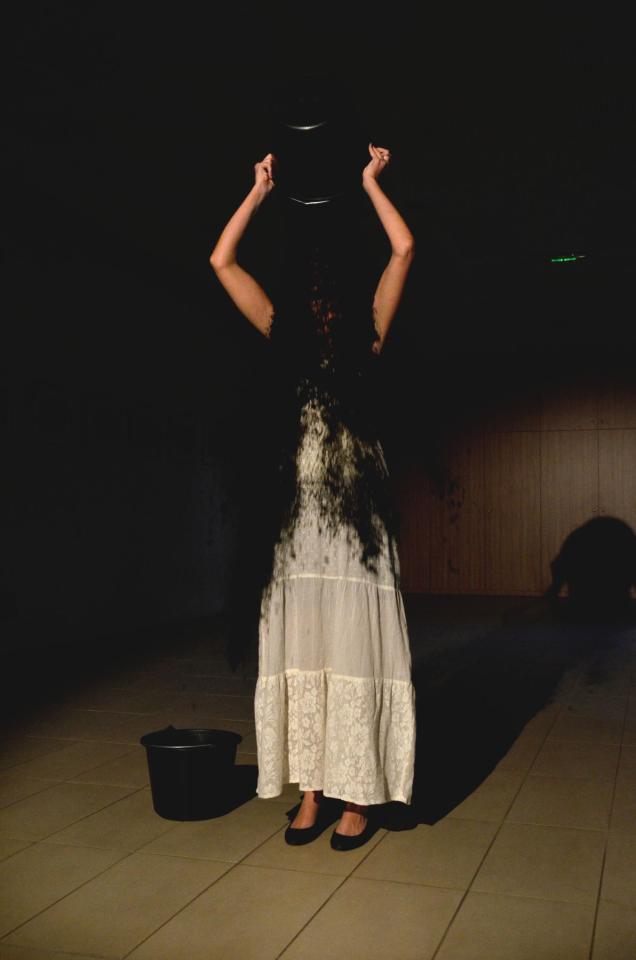

Émiilie Franceschin, Je ne suis pas à vos pieds, 2012, performance, Esplanade François Mitterrand, Paris

Si, dans ses performances, Émilie Franceschin utilise les lieux communs du discours et des usages, c’est en raison de la détermination négative dont elle affecte la teneur de ces topoï. Elle donne corps à la négation, plonge en elle, la potentialise. Elle accorde à la privation qui constitue le négatif une attention équivalente à celle que possède l’objet non privé de cette privation : le monde de ses performances est le monde « positif » de la privation auquel s’oppose celui qui est privé de cette privation. La grandeur négative requiert le même effort, la même lenteur d’élaboration dans sa preuve d’existence que la mise en exergue performative de la présence corporelle. Son advenue comme positif ne se donne pas d’emblée : elle exige que le positif pris au sens habituel du terme devienne celui qui est privé de cette privation, et soit à son tour, littéralement, un négatif de la privation.

Etre allongée à plat ventre sur le sol, tracer sur les dalles des lettres avec du ruban adhésif, couper le ruban avec les dents, se déplacer en rampant de lettre à lettre, puis d’une ligne à l’autre pour écrire cette phrase éponyme : Je ne suis pas à vos pieds (2012). Pourtant, la personne qui écrit est physiquement à nos pieds. Le rapport à l’autre qui est nié là, le rapport brouillé entre vertical et horizontal affirment la position allongée comme position d’écriture et le trottoir où reposent les pieds comme espace d’écriture horizontal. La performance active la contradiction inhérente à la prédication négative, elle incorpore l’abstraction dont procède le réel, rend manifeste la part de soustraction qui opère à notre insu.

Émilie Franceschin, Je suis une tragédie, 2012, performance

Une femme s’éloigne à reculons d’un mur, ses chaussures et sa robe blanche, qu’elle porte à l’envers, s’avancent en même temps qu’elle recule, comme si personnage et vêtements s’étaient dissociés. Un Janus à double visage. Sur le mur sa silhouette se dessine, grande d’abord, et s’amenuise peu à peu, tandis que l’ombre sur le sol s’allonge. Nous percevons sur le mur la femme s’éloigner avec ses seaux et, à nos pieds, sa présence croître. S’arrêtant alors, elle retourne son corps dans sa robe blanche et ses chaussures. Faisant face à la lumière, elle renverse le contenu des seaux sur sa tête. La terre lui macule le visage, s’accroche aux plis de la robe… Je suis une tragédie (2012).

La performance, habituellement, soumet le corps de l’artiste à un protocole de contrainte : c’est lui qui donne support à la performance, qui affecte le corps, le transforme, voire le blesse. Émilie Franceschin au contraire inquiète l’action de la performance, l’action de performer. Son travail se joue dans un renversement du point de vue, bascule celuici en son contraire : ramper à reculons un escalier, observer d’en bas un sac de chaussures à talon se vider du premier étage, produire l’image d’un corps allongé par la station verticale. Il donne à chaque moment son contraire, à toute détermination sa négation. Une chute est une ascension négative : les performances d’Emilie Franceschin sont des moments d’abstraction kantiens, l’instauration de la privation comme positif du monde.