Anne Deguelle, Abbey Road.

Emmanuelle Lequeux

Un jour, une pluie d’étoiles est arrivée. Par la poste. Elles étaient serrées sous enveloppe, dans une soie noire. Dispersables au moindre mouvement. Cette poudre d’argent était accompagnée, dans le courrier, de lunes et soleils grignotés, de feuilles de bleu nuit : comme pour initier un enfant doux aux jeux de l’astronomie. Responsable de l’envoi, Anne Deguelle cherchait ainsi à signer (discrètement) « la plus grande installation au monde » : la fameuse éclipse du 11 août 1999, qui devait avoir lieu quelques semaines plus tard. La signer, pour la beauté du geste, sa minimale mégalomanie…

J’ai toujours gardé précieusement cette enveloppe, et me voilà aujourd’hui à nouveau, cette poudre sous les doigts, me replongeant dans l’univers de cette artiste du ténu et de sa luminosité. Comme si, dans cette enveloppe, il y avait une clef. Autre œuvre que je tourne et retourne entre mes mains : cette petite boîte de conserve, liée à si peu de choses elle aussi (à tant de colossaux mystères), où l’artiste a enfermé 36320 neutrinos : À cette seconde, 36320 neutrinos ont traversé cette boîte, est-il écrit. Hommage amusé à l’ancêtre Pietro Manzoni, qui fit conserve, dans les années 60, de sa Merda d’artista ; mais, surtout, tentative désamorcée d’attraper le monde, dans toute sa complexité. Et de garder conscience qu’il échappe, toujours.

C’est ainsi, par l’infime, qu’il faudrait aborder le rivage de cette œuvre. En tournant autour de ses microscopiques évidences, en énumérant ses très quotidiens mystères, en estimant ses grains de sables, comme Anne Deguelle elle-même compte les noms et les neutrons, ou dresse la liste d’appel des étoiles. Le processus, que l’on retrouve d’une exposition à l’autre, a la simplicité de tout geste poétique : il consiste à égrener. Ainsi, et même si le visiteur de son exposition de Maubuisson est confronté à de vastes installations et une floraison d’histoires, qu’il ne s’y trompe pas : l’essentiel, pour l’artiste, réside dans le rien. Aussi importantes que ses propres pièces, le bruit du vent et de l’eau sur cet ample domaine ; les souvenirs qui y flottent ; le souffle des noms.

Anne Deguelle, S’Orienter, 1998, installation, Centre d’art Edouard Manet, Gennevilliers, tapis orientaux, réseaux électriques, bande son, diaporama d’images d’archives, dimensions variables

Dans l’abbaye, deux systèmes de diaporama projettent ainsi sur le grand mur de l’ancienne grange les prénoms des sœurs qui vécurent ici. Elle en a recensé 118 : Blanche, Luce, Marguerite, Agnès, Guillemette, Venturine, mais aussi Louise-Hollandine, Gabrielle-Césarine, Pétronille, Mabille ou encore Milescente. À quoi se mêlent les prénoms des contemporaines responsables du lieu, accolés à leur lieu d’origine, comme antan. En s’approchant de cette pluie de haut-parleurs qui tombent du haut plafond, le visiteur les entend ainsi égrenés par des voix d’ailleurs. À commencer par Blanche… de Castille, créatrice du lieu et mère de saint Louis. Mais aussi Christine de Nouméa ou Virginie de Belleville, les contemporaines. Le nom : un identifiant ? Ce qui fige sur place, mais aussi ce qui ouvre sur tous les imaginaires. Une marque infime, mais aussi un tout. Ce qui fabrique l’être, et ce qui parvient si mal à le suivre dans ses méandres et ses évolutions. À Vitry, en 2001, Anne Deguelle avait créé une même litanie : Rudi, Ugo, Sirine, Yasmine, ou Miguel,… Il s’agissait alors de la liste des enfants nés dans la commune en l’an 2000.

Manière, encore une fois, de nous livrer les modestes pages de l’Histoire de France, tout en disant l’énigme des individus. Elle développa également cette problématique dans une intervention publique effectuée à Gennevilliers, en 1998 : arrachant de vieilles photographies de mariage aux archives de l’ancienne mairie (devenue ce centre d’art, qui l’invita à exposer), elle les découpe, y sélectionne des visages, les agrandit pour en faire des affiches, ancrant la ville dans sa mémoire négligée, redonnant aux individus ce droit de cité que leur refuse la société du marketing. Parasitage en douceur de l’espace public…

Anne Deguelle, Double portrait Raymond Roussel, 1997, photographie argentique, diptyque, 120 x 80 cm

Cette attention tendre et curieuse aux visages, on la retrouve dans ses différentes séries liées à la thématique de la « jumellité », qui l’a longtemps obsédée. Anne Deguelle a ainsi réalisé toute une série de doubles portraits d’enfants, destinés à devenir hommes et femmes célèbres : Gertrude Stein, Marcel Proust, Marcel Duchamp ou James Joyce. Leurs visages (identiques ?) se retrouvent en duel, l’un confronté à l’autre, du pareil au même. « Ce que je dis deux fois est vrai », simule l’artiste. Double : similaire, simulacre, faux et vrai semblant… L’artiste se souvient toujours de ce Gérard de Nerval griffant l’incipit de son livre d’un « Je suis l’autre » ; du « Je est un autre » de Rimbaud ; elle aime, aussi, à évoquer cette coutume Yoruba, établie chez les parents qui ont perdu un jumeau : ils emmènent l’enfant survivant chez un photographe, pour en faire un double portrait qui simule le couple de bambins assis l’un à côté de l’autre. Manière d’apaiser l’esprit du disparu, d’espérer qu’il ne tentera pas de ramener le survivant auprès de lui, le mort. Formes instables et in-certaines, qui mettent en doute ce que le langage et la photographie tiennent pour évidence… On en revient à cette conscience qu’a l’artiste de la réalité : volatile comme un gaz. Opacifiée comme une gaze.

À considérer cette série de jumeaux, il serait facile d’en conclure qu’il existe deux Anne Deguelle : l’une qui vit entre les étoiles et la voie lactée ; l’autre, attentive à l’histoire sociale des lieux qui l’accueillent, à la condition ouvrière, aux destins immigrés. L’une, qui serait réflexive, nimbée de concepts, fascinée par les écrits de Raymond Roussel ; et l’autre, toute générosité, ravie de partager son travail avec les enfants d’une école de Vitry-sur-Seine. Un « duo », donc ? Cette évidence ne lui siérait guère. Est- ce son art souriant de la digression, sa capacité à cheminer en coq-à-l’âne ? Anne Deguelle réussit à concilier tous ses personnages et toutes ses passions, pour construire une œuvre harmonieuse, à l’écart des chemins tout tracés : poétique parce que sociale, et sociale parce que poétique. Elle n’a définitivement rien de double. C’est plus complexe et plus touchant : elle est recto-verso. Et livre beaucoup de ses secrets quand elle avoue, comme premier choc esthétique, la Reddition de Breda par Velasquez, au Prado. Elle avait quinze ans, elle a « alors compris ce qu’était la peinture ». L’essentiel tient dans sa description du tableau : « une bataille, deux clans, un échange et une trouée, quelque chose qui se passe, et un univers s’ouvre ». Étonnant de voir combien, dans le moindre de ses mots, l’on retrouve ce même motif : où le langage travaille sa schizophrénie certaine ; où tout se situe à cet endroit, de la déchirure.

Mais revenons à cette vieille idée fixe et stellaire… Zhiba, Denebola, Kaffa, Étamin : des étoiles, Anne Deguelle connaît tous les noms arabes ; elle sait leur électricité, leur lumière si lente à nous parvenir, et peut les dénicher jusque dans les frontispices de certains livres, comme celui où Gérard de Nerval, encore, a laissé de sa main une étoile et un oiseau en cage, signés d’un « G rare ». Une pluie d’énigmes qu’elle décortiqua un jour dans une enquête quasi-policière pour la déployer quelque temps d’exposition en exposition. Tout en jeu de renvois et de mots, elle la perpétua notamment dans un superbe accrochage à la galerie Arnaud Lefèvre en 2000 : elle y avait dessiné en installation toute une constellation de signes, avec lapsus volontaires et glissements de sens autour de l’étoile rasée sur le crâne de Marcel Duchamp, des leçons d’astronomie de Camille Flammarion, et des Impressions d’Afrique de Raymond Roussel. Étoile : ce qui donne le repère, ce qui dit le lointain… Pleine de sa poudre argentée, cette enveloppe signataire de l’éclipse de 99 livre bel et bien des indices : elle s’ouvre sur cette brèche où travaille l’artiste, faille entre le monde et son idéal, le présent et son passé. Ces entités entre lesquelles Anne Deguelle se plaît à aller et venir.

Anne Deguelle, Les Mariées de Fécamp, 2005, installation, videoprojection Les Mariées de Fécamp, vue de l’exposition Abbey Road, Centre d’art Abbaye de Maubuisson, 2005

Élevée à l’art surréaliste du lapsus, experte en glissements dans sa conversation comme dans son œuvre, l’artiste aime à jouer des mots comme des signes du réel : « difficile, quand on est obsessionnelle comme moi, de ne pas voir des signes partout », s’amuse-t-elle. Son art consiste ainsi avant tout à arpenter ce « Ministère des coïncidences » qu’évoquait Marcel Duchamp, un de ses « cobayes » esthétiques préférés. Une enquête autour du Grand Verre réalisé par le maître la conduit ainsi dans une manufacture de Bénédictine du XIXe siècle. Une usine étonnante, créée par un marchand de vin qui eut la lumineuse idée de retrouver le parchemin sur lequel se trouvait la recette de l’élixir des bénédictins. De cette histoire est né ce bâtiment, à la fois usine et musée, pastiche Renaissance-Baroque dont les vitraux racontent l’épopée qui inspire Anne Deguelle. Persuadée que Duchamp a visité le lieu où travaillaient de jeunes orphelines, et que l’on en retrouve des traces dans son grand œuvre, elle construit son propre travail autour de cette présomption, à travers notamment une installation de bouteilles de Bénédictine habillées de soie blanche. « Bien sûr, je n’ai aucune preuve. Mais ce qui est bien avec Duchamp, c’est qu’on peut toujours tout réinterpréter. L’essentiel n’est pas que cela soit vrai ». Frappée encore une fois par les coïncidences, elle présente d’ailleurs cette enquête à Maubuisson : de nouveau des jeunes femmes, de nouveau une abbaye, « de nouveau du blanc, de la virginité ».

Au fil des ans, Anne Deguelle a ainsi appris à plonger dans le passé pour le lire comme une constellation de sens et multiplie les interventions dans ce domaine. Elle aime parcourir au présent le destin de grandes figures de l’art, de Beuys à Duchamp, « histoire de comprendre comment on refaçonne l’histoire » – c’est ainsi que, de 1986 à 1996, elle enregistre d’année en année le passage du temps sur la nécrologie de Beuys arrachée à un Libération, son jaunissement progressif –. Elle aime, surtout, travailler au corps le lieu qui l’invite : nourrie d’in situ, elle ne peut se détacher des réalités qui l’accueillent, les occulter, les refuser. Au contraire elles infusent son travail, elles lui donnent énergie, elles lui construisent un inconscient. Poétique archéologie qui dit autant de nos temps présents que de leur passé. Au château de Chamarande, où elle était invitée en 2003 pour l’exposition Singuliers voyages, elle fait resurgir la figure de l’un de ses propriétaires, créateur du Bon Marché, Antoine Boucicaut. Fouillant dans Zola et son Bonheur des Dames, mais cherchant aussi les résonances contemporaines de ce passé, elle tente d’évoquer « cette grande épopée bourgeoise, commerçante, dont on vit aujourd’hui la queue de comète ». Quelques mois plus tard, à l’occasion d’une commande publique (à laquelle furent également présélectionnés Philippe Ramette et Felice Varini), elle sort des écrits quasi-illisibles des cartons des archives de l’Essonne : quelques mots de Cocteau, mais aussi des actes du XVIIe siècle, sorte de contrats passés avec les enfants pris en apprentissage. Ouvrant le lieu, au sens propre, par une grande porte transparente, elle y fait graver sur le verre ces écritures manuscrites qu’elle a découvertes.

Ni hasard ni coïncidence, l’artiste a utilisé un processus similaire pour Maubuisson. Demandant pour l’exposition à ouvrir le hall de l’abbaye, pour le rendre littéralement « traversant » en en modifiant l’architecture, elle y retrace le parcours RER qui la mène de Paris à Maubuisson. Toujours cette histoire du passage d’un univers à l’autre, toujours cette histoire de brèche, de palpitation, de respiration… Car c’est bien ce double mouvement que l’on retrouve au fil de ses installations de Maubuisson : inspiration, expiration. Comment se nourrir du monde et de ses histoires, comment l’oublier ?

Etant données : 1, les ruines d’une ancienne abbaye cistercienne bâtie au XIIIe siècle ; 2, un détail important ; c’est à cette même époque que le Purgatoire fut inventé. Nécessité pour l’Église de renouveler ses protocoles post-mortem ? Désir d’un brin d’espoir ? Réaction contre la dramatisation apocalyptique ? Adoucissement de la doctrine ? Peu importe. Lieu de l’entre-deux, le Purgatoire est alors décrété, avant même que le Concile de Trente ne renforce la présomption de son existence au XVIe siècle. La coïncidence n’a pas échappé à Anne Deguelle. Remontant jusqu’au Moyen Âge pour comprendre le monument où elle est invitée, elle découvre une abbaye destinée à recevoir et héberger de jeunes femmes fortunées destinées à prier, toute leur vie durant, pour aider les âmes enfermées dans le Purgatoire à en sortir.

D’emblée séparées du monde, elles vivaient sous la règle édictée par saint Benoît, ensuite durcie à Cîteaux afin de mettre ses adeptes et ces lieux définitivement hors de toute influence extérieure. Jusqu’au système hydraulique, extrêmement sophistiqué, tout a été pensé pour s’offrir l’autarcie, éviter la maladie, faciliter l’hygiène parfaite, l’alimentation. Bref, se couper du monde. Jusqu’à aujourd’hui, constate l’artiste, le lieu demeure un « îlot protégé de la modernité, coincé entre trois voies SNCF ». Une abbaye comme une sorte de paradis ? Resterait l’enfer de la réalité ? « Mais comment pouvaient-elles ainsi être en dehors du monde ? » s’interroge l’artiste. C’est une étrangeté complète : de quoi étaient faites ces existences, de quoi se nourrissaient-elles ?

Cette question, Anne Deguelle la travaille au fil de toute l’exposition. S’éloigner du monde, ou y demeurer ? S’en offrir la tentative, pour aussitôt revenir à son impossibilité. N’est-ce pas ce que dit tout simplement cet effet d’affolement qui s’empare de la caméra, dilatation et rétraction, quand elle tente de saisir l’éclipse solaire de 1999, qui tantôt apparaît dans toute sa parfaite rondeur, tantôt comme une simple tâche floue ? Comment demeurer, comme ce nénuphar qu’elle filme en guise de Vanité, vierge et immaculé – car, même plongée dans l’encre, cette fleur garde sa blancheur intacte : insensible, protégée – ?

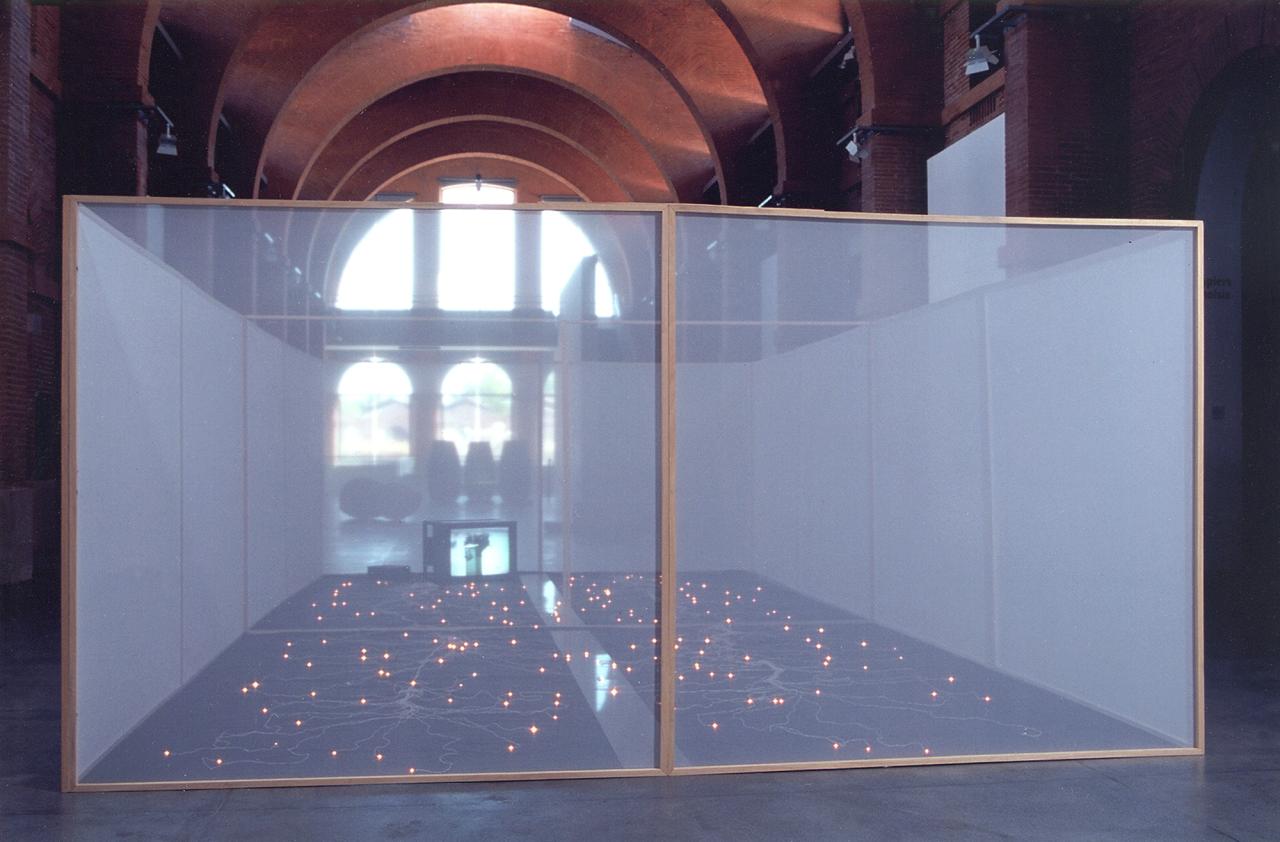

Anne Deguelle, Dans le mitan du lit, 1995-2003, installation, 800 x 400 x 200 c,m, cadres bois, voile blanc transparent, tissu noir, lampes lucioles, rhéostat éléctrique continu, plaques de verre, moniteur avec vidéo sur DVD 11.09.01.J.T 4 min diffusée en boucle, Collection Les Abattoirs, Musée FRAC Occitanie Toulouse.

C’est parce qu’il est impossible d’échapper à la rumeur du monde que la pièce Au Mitan du lit, datant de 1995 et radicalement modifiée en 2003 aux Abattoirs de Toulouse dans l’exposition Les 20 ans des Fracs, est présentée sous cette forme à Maubuisson. Au départ, une œuvre très contemplative : comme un ciel tombé, un réseau électrique d’étoiles, protégées par un baldaquin translucide. Plus le visiteur s’approche, plus la vision devient trouble et imprécise. Pièce éthérée, évanescente, en référence à la Camera degli sposi de Mantoue mais aussi, bien sûr, « aux astrophysiciens qui disent que le réel ne peut être que voilé : il échappe toujours » ; et, surtout, une chambre, c’est-à-dire une camera – ce qui capte. Anne Deguelle y a donc placé, comme une obligation intime, un moniteur diffusant des images du 11 septembre, filmées à même la télévision, au ralenti. « On y voit le commentateur comme entre le sommeil et le plaisir, c’est très étonnant, raconte-t-elle. La pièce, dans son microcosme, était tellement indépendante, j’avais envie d’y faire passer les captations des bruits du monde. Tout comme dans les cloîtres, la rumeur du monde devait bien finir par arriver ». « L’abbaye qui abrite aujourd’hui l’exposition a d’ailleurs été détruite à la Révolution Française », rappelle-t-elle, comme pour renforcer ses dires.

Il ne faut donc voir aucun hasard, ni aucune frivolité, dans cette obsession que nourrit ici l’artiste pour l’eau et le vent. Forces de transition et de réconciliation, appels à la perméabilité, ils traversent le domaine comme ils traversent ses œuvres, charriant tout ensemble les humeurs de l’histoire et le désir de pureté, à la fois objectifs et idéaux : comme une musique – là encore, le titre de l’exposition, Abbey road, peut se lire davantage que comme un jeu de mots –. L’eau ne parvient peut-être pas à pénétrer le nénuphar. Certes. Mais elle sait le noyer.