Au-delà du visible

Anne-Lou Vicente

Teh le bled, 2017, installation, médias mixtes, photo Cyril Boixel

Qu’elle emprunte ses matériaux à l’univers du chantier ou du spectacle, aux traditions culinaires ou religieuses, au domaine scientifique et médical ou à l’environnement urbain, Marion Mounic opère par prélèvements, déplacements et transformations à partir d’un quotidien à portée de main et de regard, en vue de modifier notre vision des choses et (de) leurs usages. S’emparant souvent elle-même des moyens du bord, elle révèle des pratiques quotidiennes et lieux communs en tant qu’espaces d’invention, d’adaptation et de résistance — tant sur un plan perceptif que social et politique.

À l’issue d’une résidence au Maroc effectuée en 2016, Marion Mounic matérialise les révolutions subliminales qui s’y opèrent à travers deux installations : Samâ’ (terme arabe qui désigne la danse des derviches tourneurs), un ensemble de cocottes minutes tournant en boucle ; et Teh le bled, un cercle composé d’assises bricolées et auréolé d’un parasol. Si le silence et l’absence des corps y règnent, elles nous renvoient au caractère convivial, créatif et potentiellement émancipateur de ces lieux où s’échangent paroles, rires et regards, où s’opèrent tours de passe- passe et autres plans d’évasion imaginaires et poétiques.

CHEAP, 2016, néons, Schweppes, lumière noire, 300 x 100 x 20 cm, photo Cyril Boixel

Rejouant volontiers le principe de « braconnage »1 , l’artiste a souvent recours à des matériaux de récupération, comme l’illustre l’installation à caractère tautologique CHEAP (2016) dans laquelle le mot anglais (qui signifie « bon marché » ou « de mauvaise qualité »), recomposé à partir des lettres d’une enseigne lumineuse du groupe de presse La Dépêche, s’affiche de guingois sur un rai de lumière noire venant révéler la luminescence de la quinine contenue dans le Schweppes versé à l’intérieur des tubes de verre.

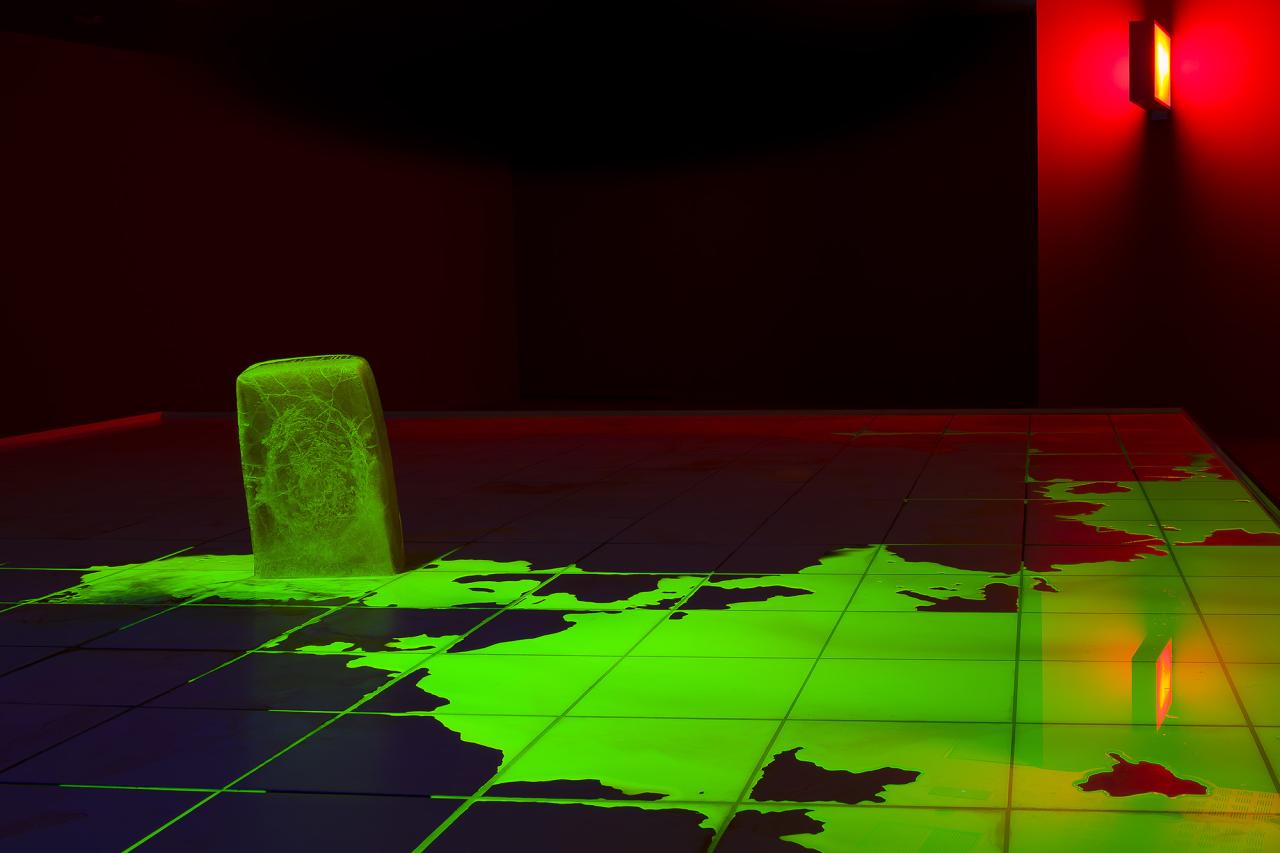

Angiographie, 2018, installation, glaçon de fluorescéine, lumière noire, carrelage, dimensions variables, photo Stéphane Migot

À nouveau, la lumière noire est utilisée comme agent révélateur au sein de l’installation Angiographie, du nom d’un type d’imagerie des vaisseaux sanguins rendus visibles au moyen d’une injection de fluorescéine, une poudre orange virant au jaune fluorescent au contact de l’eau, substance également utilisée pour en détecter la présence. Ici, elle est mélangée à de l’eau soumise à congélation, produisant un bloc de glace dont la fonte progressive crée, dans l’espace comme dans le temps, un paysage hallucinatoire à géométrie variable. Par ce changement d’état de la matière qu’elle donne ainsi à voir, Marion Mounic nous procure une vision en même temps qu’elle en interroge la nature et avec, nos facultés de perception. En écho à la maladie oculaire de sa mère dont la vue altérée s’avère être meilleure de nuit, elle conçoit un dispositif associant une machine à fumée et une boîte d’enseigne lumineuse : en rouge, dans une écriture manuelle presque enfantine qui détonne en regard du caractère « déjà-vu » d’un des classiques du genre, le mot Open, qui donne son titre à la pièce, apparaît et disparaît au gré des volutes, évoquant les va-et-vient d’une vue capricieuse qui peine à faire la mise au point.

C’est dans cette vision trouble que nous plonge intégralement cette fois l’installation Chroma (2018) : on pénètre dans un espace, avançant à tâtons dans un épais brouillard au centre duquel viennent se mêler les lumières rouge et verte qui émanent de part et d’autre, créant une troisième couleur. La fumée agit ici en tant qu’élément révélateur et perturbateur, occasionnant une perte de repères tout en rendant tangible, de manière immatérielle, une certaine alchimie chromatique.

Propre cuisine, 2018, Coran, huile d’olive, 40 x 10 x 30 cm, photo Cyril Boixel

Une ambivalence et une porosité qui semblent à l’œuvre dans une autre pièce de l’artiste qui joue l’immersion sur un tout autre mode : dans un plateau métallique de cuisine, une version du Coran nage dans un bain d’huile d’olive, associant ainsi physiquement tradition et religion (Propre cuisine, 2018). Imbibant les pages du livre devenues transparentes, le corps gras fait affleurer le texte à la surface, dans une oscillation entre lisibilité et illisibilité du fait des superpositions et inversions ainsi occasionnées. Une dialectique que l’on retrouve dans l’œuvre Relique (2016) : fragile réplique en porcelaine d’une carte d’anniversaire écrite par la tante disparue de l’artiste à son attention, elle constitue la preuve tangible d’une intimité aussi fragile que persistante qui se dévoile en même temps qu’elle se dérobe, revêtant ainsi une forme de spectralité, à l’image des traits de lumière laissés par les phares d’une voiture en déplacement (Vision, 2018), saisis au moyen d’une exposition longue faisant entrer dans le champ, temps et mouvement. Par son contenu, la photographie convoque l’ambiguïté du terme « vision » — qui désigne aussi bien le fait de voir que d’imaginer voir quelque chose, telle une vue de l’esprit, littéralement — et apparaît comme la possible figuration de « l’image mémorative qui provient des traces laissées par la sensation visuelle », à même de resurgir.

Dans son instructif (et curatif) ouvrage intitulé L’art de voir (1942) dont est issue cette citation, l’écrivain britannique Aldous Huxley, mondialement célèbre pour les visions dystopiques qu’il décrivit dix ans plus tôt dans Le meilleur des mondes, raconte comment, quasi aveugle à l’âge de seize ans pendant dix-huit mois, il put recouvrer ses facultés visuelles et se passer de lunettes grâce à une méthode de rééducation élaborée par le docteur Bates rompant avec l’orthodoxie ophtalmologiste et reposant sur plusieurs techniques, physiologiques et psychologiques, « [visant] essentiellement à restaurer pour l’œil et l’esprit cette mobilité sans laquelle, de l’avis de tous les psychologues expérimentaux, il ne peut y avoir de sensation ou perception normale ».

Cette attention à la mobilité voire la plasticité des appareils de vision(s) que sont l’œil et l’esprit est peut-être ce qui anime le travail de Marion Mounic, dans lequel mouvements et autres (dé)territorialisations sont à l’œuvre, selon une économie de moyens qui en amplifie la puissance. Qu’il relève de l’intime ou de l’universel, il véhicule une poésie inventive et (é)mouvante du quotidien et confère une impression trouble de familiarité et d’étrangeté qui en appelle tant à notre regard qu’à notre mémoire et notre imagination.