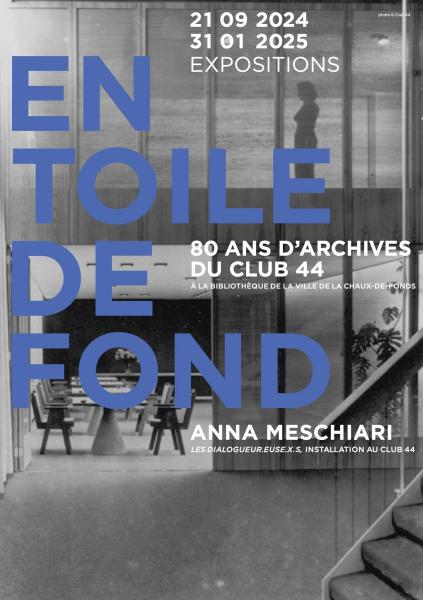

Anna Meschiari Atlas (update_reboot).

Jérôme Dupeyrat

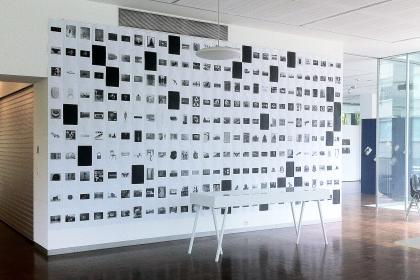

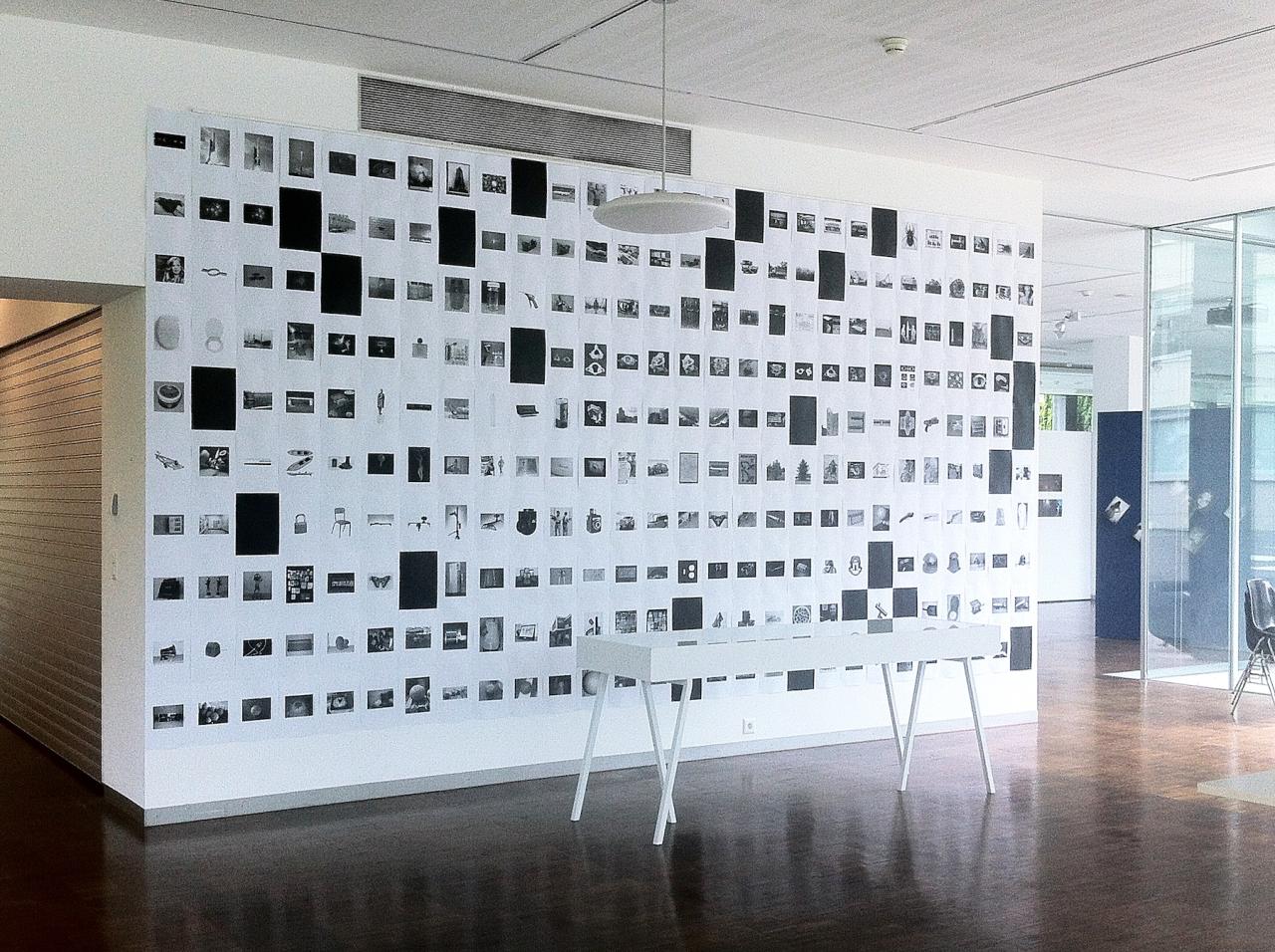

Anna Meschiari, Atlas, 2014, vue d’exposition de diplôme, CEPV, Vevey, Suisse

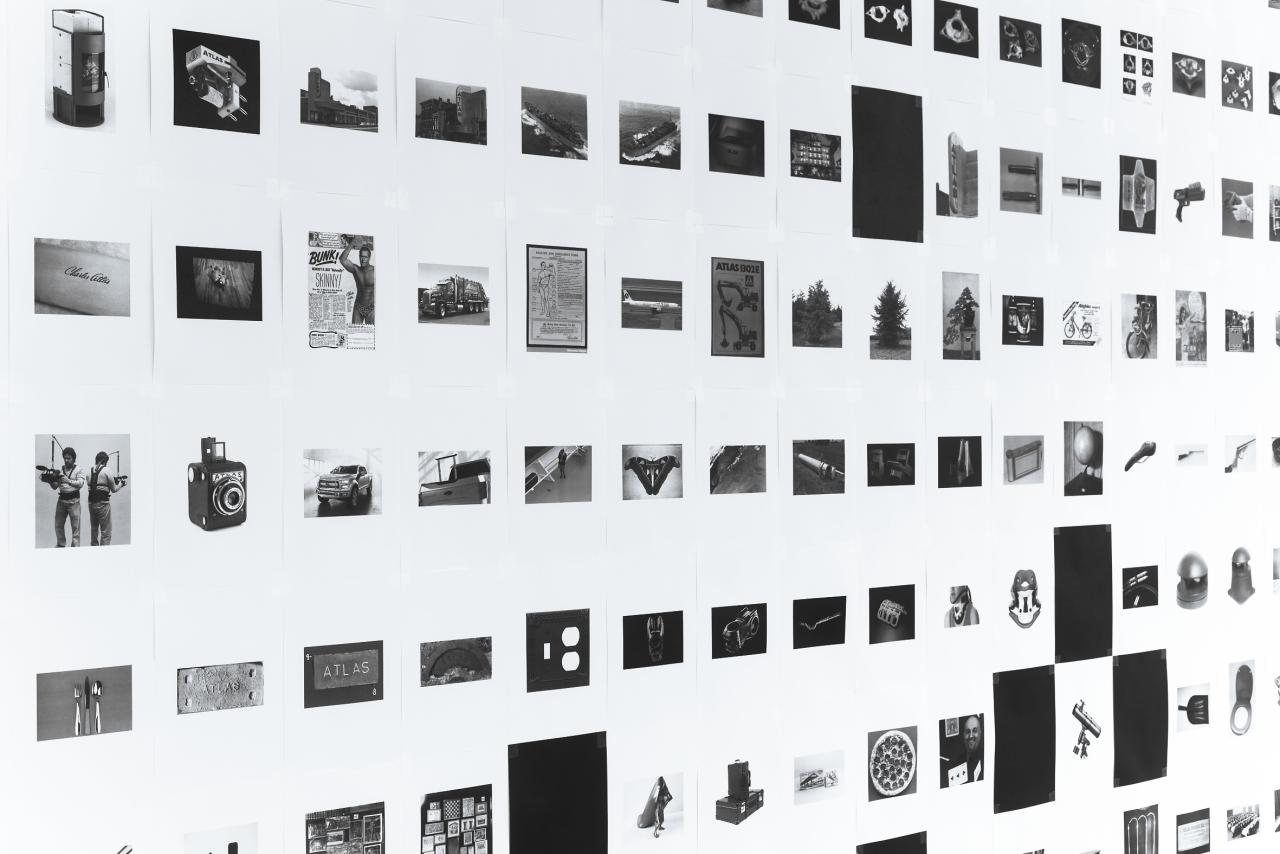

- Un classeur contenant des images dans des pochettes transparentes ;

- Une vidéo en montrant la consultation ;

- Une installation confrontant le classeur et la vue d’un amas stellaire composée de plusieurs impressions A4 ;

- Un accrochage mural de feuilles imprimées ;

- Un diaporama ;

- Un livre en cinq volumes.

- Des photographies de vertèbres ;

- Un cratère lunaire ;

- Un satellite autour de Saturne ;

- Une fusée ;

- Un papillon ;

- Un bodybuilder ;

- Une pizza ;

- Un préservatif ;

- Une chaine montagneuse ;

- La reproduction d’une œuvre de Gerhard Richter ;

- Des camions et engins de travaux ;

- Des bocaux ;

- Des photos de groupe ;

- Etc.

Voici les formes que prennent les diverses versions d’une œuvre d’Anna

Meschiari intitulée Atlas, ainsi que quelques-unes des nombreuses représentations qui y sont réunies. Atlas est une ample collection d’images glanées sur le web grâce à une recherche sémantique portant sur ce terme, puis assemblées à travers divers dispositifs ou principes d’agencement et d’ordonnancement. Ces images rendent compte de la polysémie du terme qui donne à la fois son titre et son contenu au projet, ainsi que de la multiplicité de ses appropriations dans des champs d’activité d’une rare diversité (astronomie, zoologie, géographie, sport, commerce, etc.), pour nommer des choses qui, logiquement, sont elles-mêmes très diversifiées.

Dans le champ de l’art, dans lequel s’inscrit Atlas, ce terme renvoie immanquablement à l’historien de l’art Aby Warburg et à de nombreux artistes contemporains dont les collections iconographiques et leurs modes de présentation visuelle peuvent être mis en relation avec le type de montage que l’on trouve dans son Atlas Mnémosyne, abondamment commenté ces quinze dernières années. L’Atlas Mnémosyne, vaste travail entrepris par Warburg à partir de 1924 et jusqu’à sa mort en 1929, tout comme les atlas historiques, géographiques ou scientifiques, est une « forme visuelle du savoir » et une « forme savante du voir », ainsi que l’a formulé Georges Didi-Huberman1

.

Cet assemblage de reproductions photographiques compte environ un millier d’items (une quantité qui n’a rien d’extra-ordinaire de nos jours, mais qui l’était à l’époque) : des reproductions d’œuvres d’après les originaux ou d’après les livres de la bibliothèque constituée par l’historien de l’art, des coupures de presse, des timbres, des arbres généalogiques, etc., agencés sur des panneaux de toile noire disposés dans sa bibliothèque, dont Mnémosyne est en quelque sorte le pendant sous la forme d’une iconothèque.

Outil de travail et de pensée, ces assemblages étaient toujours recomposables. 82 planches sont connues photographiquement, mais elles ont disparu dans leur état original. Il a souvent été écrit que cet atlas était une tentative d’histoire de l’art sans texte, par les moyens exclusifs de l’image, mais cela est sans nul doute réducteur : il existe de nombreuses notes écrites par Warburg en relation aux divers états des assemblages, des conférences conçues à l’appui de certains d’entre eux, plusieurs versions d’une introduction, tout cela devant constituer un projet de livre qui n’aura pas vu le jour, du fait du décès de Warburg, mais aussi sans doute du caractère improbable d’un tel projet, abyssal et impossible à clore dans une forme fixe.

Méthodologiquement, l’Atlas Mnémosyne est le prolongement d’un travail de collecte iconographique mené de façon compulsive durant la première guerre mondiale, en documentant visuellement le conflit mondial, ses combats et leurs effets culturels et matériels. Sur le fond, l’Atlas s’inscrit aussi dans la continuité des recherches de Warburg au début du XXe siècle sur les résurgences de l’Antiquité dans l’art de la Renaissance italienne. Mais à une approche comparative initiale visant à trouver dans telle ou telle œuvre sa source ou son modèle dans une autre œuvre antérieure, l’Atlas substitue une approche beaucoup moins déterministe. En effet, à la différence de l’iconologie traditionnelle, ce que les rapprochements des images sur les planches warburgiennes mettent en évidence, ce ne sont pas des liens avérés, des citations ou des filiations explicites, mais des affinités, des relations de bon voisinage, selon des liens pas toujours explicites bien que toujours mûrement réfléchis : « Mnémosyne apparaît comme une œuvre théorique fondée sur la mise en crise de l’explicabilité savante. […] Mnémosyne pourrait nous apparaître comme cette installation visuelle grâce à laquelle ce dont on ne peut donner d’explication déterministe, il faut le montrer, le présenter par montages grâce auxquels un “regard embrassant” saurait “surmonter les propositions” univoques pour que se mette en place “une juste vision du monde”2 ».

Parce qu’ils ne vont pas de soi tout en se manifestant de façon bien tangible, ces liens impliquent de repenser le sens des œuvres que l’on voit au sein des assemblages. Ils induisent des relectures, des réévaluations au sein de l’histoire de l’art, des interprétations inédites. Ils produisent donc, par le travail même du montage, du sens et de l’interprétation. Mais plus largement, l’enjeu pour Warburg était de faire apparaitre une sorte de mémoire collective des images et de leurs transformations, et avec elles de mettre en évidence des traits de la psyché humaine à travers les résurgences de certaines figures traversant les siècles et les cultures, apparaissant avec diverses variations dans des contextes différents ou réapparaissant transformées au grès de la migration des images, des représentations et des mythes (« une histoire de fantômes pour grandes personnes », disait-il).

Anna Meschiari, Atlas, 2014, vue d’exposition de diplôme, CEPV, Vevey, Suisse, détail

Si l’Atlas d’Anna Meschiari possède certains points communs avec celui de Warburg, par exemple la multiplicité des sources — bien que toutes proviennent du web —, des registres d’images et des champs d’activité ou de connaissance dont elles sont issues, il s’en distingue aussi assez largement, et ces distinctions tiennent à sa constitution. Pour une part, ce projet pourrait être compris comme une exploration empirique de ce que le web fait au dispositif et au principe de l’atlas.

Pour créer cette collection d’images, Anna Meschiari a utilisé la fonction iconographique d’un célèbre moteur de recherche, retenant intuitivement certaines réponses parmi les innombrables propositions, et les restituant selon l’ordre et la temporalité de leur découverte (les pages ou planches noires insérées dans le classeur, dans les accrochages muraux et dans le diaporama, ainsi que la réalisation du livre en plusieurs volumes, sont les indices des passages d’une session de recherche à une autre).

Autant pouvons-nous dire que le web est ici un outil de travail pour l’artiste, autant pouvons-nous aussi considérer que c’est « lui », si l’on peut dire, avec son principe d’indexation sémantique et ses algorithmes, qui fait le montage de cet atlas, avec l’aide ou l’intervention de l’artiste.

Entre les images apparaissent ici aussi des relations de voisinage, des proximités qui ne sont pas déterministes, mais ces relations sont le résultat d’une méthode de recherche et d’un protocole défini par l’artiste, plutôt que d’un travail qui aurait eu lieu après la collecte des images. Il y a bien un montage qui opère, mais celui-ci fonctionne davantage sur le principe cinématographique de l’effet Koulechov que sur celui du montage warburgien, c’est-à-dire selon la propension du spectateur à interpréter les images dans leur succession et non de façon indépendante. Voulant en faire la démonstration, Lev Koulechov proposa ainsi une expérience à ses étudiants, en 1922, dans l’école de cinéma dont il était directeur en Russie : il choisit un gros plan de l’acteur Ivan Mosjoukine dans lequel celui-ci lui semblait particulièrement inexpressif. Il fit alors trois tirages de ce plan qu’il fit précéder de trois images différentes. Dans le premier montage, le visage de Mosjoukine succédait à la vue en gros plan d’une assiette de soupe, dans le second montage, à la vue d’un cadavre dans un cercueil, et dans le dernier, à l’image d’une femme allongée sur un canapé. Interrogés après le visionnage de chaque séquence, les spectateurs devaient caractériser le sentiment exprimé par l’acteur. Dans le premier cas, ils crurent majoritairement percevoir la faim, dans le second la tristesse, et dans le dernier le désir.

Similairement, dans l’Atlas d’Anna Meschiari, la vue d’un cratère lunaire après celle d’une fusée en phase de décollage induit inévitablement une hypothèse narrative et un désir de conquête ou un émerveillement pour des mondes inaccessibles au commun des mortels. Une série de photos de groupes non identifiés succédant à des photos de robots peut quant à elle susciter une sorte d’inquiétude ou d’incertitude au sujet des relations hommes-machines ; la vue d’une vertèbre semble bien triviale lorsqu’elle est placée en regard d’une photographie de lunette de WC, alors que prise dans un ensemble d’autres images de vertèbres et d’ossements, c’est sa dimension scientifique qui en est accentuée. Les clichés d’un semi-remorque rutilant, d’un avion et de pelles mécaniques après une publicité exhibant la représentation d’un homme à la musculature avantageuse évoquent une certaine idée de la puissance, alors que les photographies de deux imposants sapins succédant aux mêmes pelles mécaniques laissent quant à elles présager d’un déracinement imminent ; etc, etc.

À l’ère du web, ce que pointe l’Atlas d’Anna Meschiari, c’est une certaine faillite des images, ou si l’on veut le voir plus positivement, une ambivalence inhérente à leurs nouvelles modalités de production et surtout de diffusion, qui font plus que jamais des images un langage ou des outils de communication3

.], tout en multipliant à l’excès non seulement leur nombre, mais surtout le nombre possible des messages et la nature des appropriations.

Plus que les relations de sens entre chacune des images — bien que non « en lieu de » ou « à l’encontre de » ces relations — , ce qu’a conçu Anna Meschiari avec ce projet est en fait un ensemble de dispositifs et de dispositions pour arrêter, fixer, montrer et diffuser cette collection iconographique.

Un atlas n’existe pas, en effet, sans un dispositif formel et matériel permettant de mettre les images en coprésence et d’organiser leur fonctionnement en tant que corpus. Pour Warburg, par exemple, le dispositif fut les écrans de tissu noir installés dans sa bibliothèque et permettant les multiples combinaisons et agencements d’images dans cet espace donné.

Anna Meschiari, Atlas, 2014, livre d’artiste, coffret avec 5 livrets, 10 exemplaires

Dans le cas d’Anna Meschiari, la particularité de son Atlas est de ne pas s’informer dans un dispositif fixe et unique, mais de se présenter en divers états, selon des variations et des principes de remédiation qui changent le contexte de lecture des images et la façon même de les lire. Là aussi, cette ouverture de l’Atlas et la non clôture de sa forme ne sont pas sans lien avec le fonctionnement d’Internet qui est en la source. S’il ralentit, et stoppe le flux du web, la pluralité de ses formes et de ses formats a aussi à voir, au moins par analogie, avec la multiplicité et la convertibilité des formats numériques et des langages de programmation qui font le web et Internet. Bien que les images exposées soient les mêmes d’une version à l’autre, ces diverses possibilités d’exposition en déterminent donc des lectures différentes. Lorsque les images sont ordonnées dans une publication ou dans un classeur, de même que dans le film montrant la consultation de ce dernier ou au sein d’un diaporama, le spectateur-lecteur découvre des séquences iconographiques précisément déterminées, fixées par la reliure ou le séquençage de la projection.

Le film, consultable sur le web, augmente par ailleurs le potentiel de diffusion de l’atlas, et renvoie son contenu iconographique vers sa source, mais sous une nouvelle forme, qui impose un rapport totalement différent aux images, tant en ce qui concerne la façon de les trouver que du point de vue de leur consultation.

Lorsque le classeur est exposé auprès d’un assemblage photographique

représentant l’amas stellaire des Pléïades (filles d’Atlas dans la mythologie grecque), sa lecture est placée sous l’égide d’un référent extirpé du flot, dont la mise en exergue agit de façon poétique, mais qui en même temps peut se lire comme un indice de la nature technique et médiatique de ce qui nous est donné à voir : à la différence des constellations, dont les étoiles ne sont liées entre elles que sous l’effet de notre point de vue d’observateurs terrestres, les amas stellaires sont, quant à eux, composés d’astres relativement proches, à l’échelle de l’univers, et formant un système. Les étoiles d’un amas stellaire sont donc physiquement liées, de même que les images répondant à une même recherche sémantique sur le web sont liées par leur code ou par leurs méta-données.

Lorsque les images recouvrent un pan de mur ou une surface plane, le spectateur est face à un vaste réseau de correspondances qui autorise autant la lecture linéaire héritée des conventions du livre (de gauche à droite et de haut en bas), qu’un regard aléatoire ou circulatoire, qui n’est pas si éloigné de la lecture à l’écran et de la navigation hypertextuelle dont nous sommes devenus familiers, bien qu’il puisse aussi correspondre à un modèle plus ancien : le « regard vernaculaire4

» dont parlait Brian O’Doherty pour décrire l’effet produit sur lui par les Combines Paintings de Robert Rauschenberg, et qu’il voyait déjà comme l’effet des flux de circulation et des médias sur le regard du citadin moderne.

Le point commun à toutes ces situations est d’impliquer une remédiation des images prélevées sur le web, en les donnant à voir sous un autre état médiatique que celui qui était le leur initialement. Ces changements ont divers effets. Tout d’abord, ils créent des conditions de regard de ces images. Ce n’est jamais ou rarement dans le temps de la réception immédiate que l’on peut avoir un regard critique sur de telles images, car elles circulent à travers les flux du web de sorte à ne susciter, le plus souvent en tous cas, qu’une attention fugitive. Au contraire, la décontextualisation de ces images incite sans doute à les regarder plus attentivement qu’on ne le fait habituellement.

Mais loin d’arrêter le vertige des images que le web peut engendrer, disons plutôt que ces dispositifs lui donnent forme, et permettent de le considérer en toute conscience, d’en faire l’épreuve critique, de l’éprouver pleinement.

Atlas n’est pas seulement, toutefois, une œuvre à propos du web ou à l’heure du web. Il s’agit plus largement, et en premier lieu, d’une œuvre iconographique, c’est-à-dire d’une œuvre dont la forme et le sens se construisent par l’utilisation d’images existantes plutôt que par la production d’images nouvelles. Ici, produire c’est re-produire, dans un mouvement qui relativise la frontière entre images prises et images trouvées, et qui déplace celle entre originalité et reproduction, entre production de sens et diffusion des connaissances. Atlas aura eu en cela un effet fondamental sur le travail d’Anna Meschiari, puisque ses projets les plus récents attestent d’une évolution de sa pratique de photographe vers celle d’iconographe, ne travaillant qu’avec des images trouvées, sous des formes, des matérialités et en provenance de sources encore plus diverses, puisque non limitées au web. Au regard de ces productions, dont là aussi les formes et les dispositifs se démultiplient et se combinent, Atlas pourrait bien être un travail programmatique ou matriciel.