Conversation avec Guilhem Roubichou.

Marie Ladonne

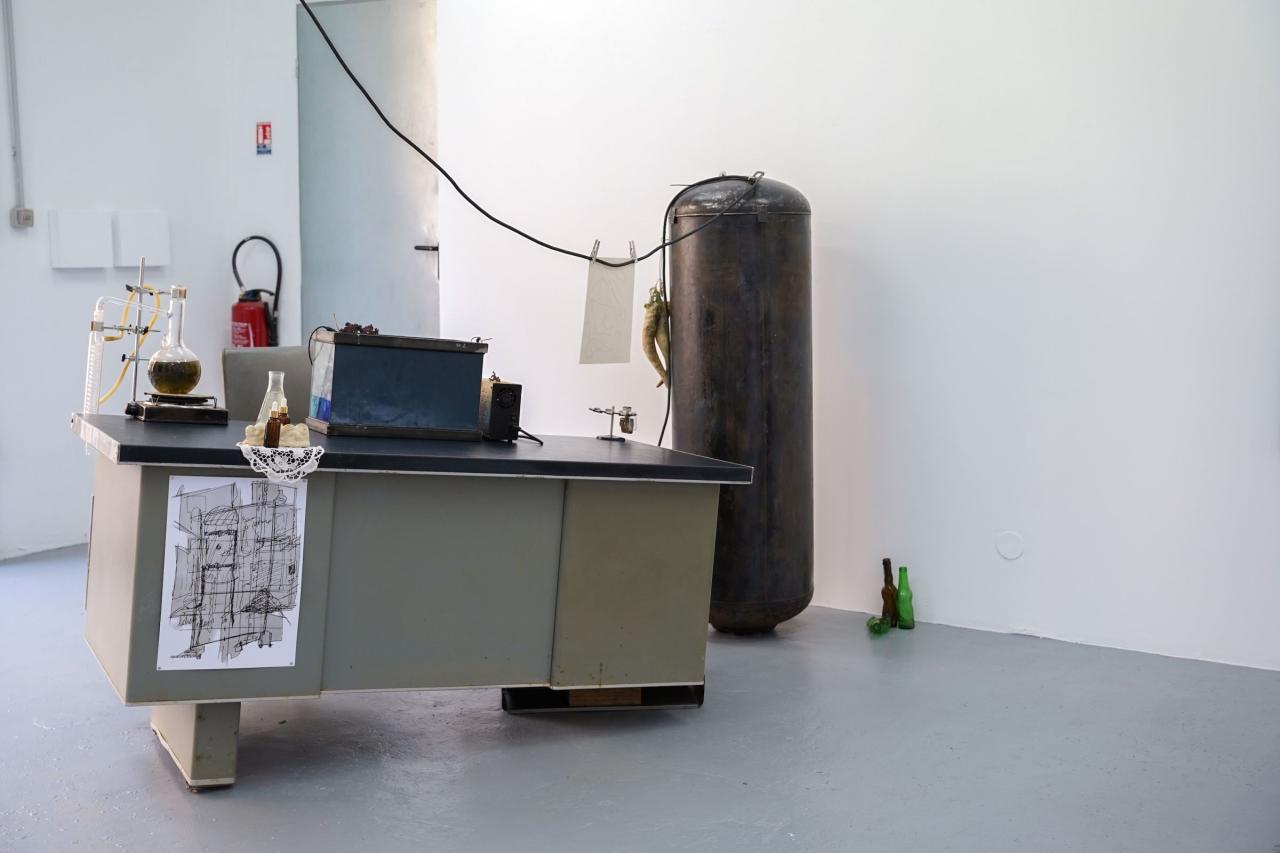

Même à l’autre bout de l’univers, 2023, installation, vue de l’exposition, BAM Projects, Bordeaux, photo Barbara Fecchio

Marie Ladonne : Tu évoques régulièrement l’idée de la ruine dans nos échanges ; et les mises en scène de tes installations flirtent souvent avec des formes et des espaces en désespérance, en déréliction, à l’abandon, comme des ruines contemporaines, industrielles et ferrailleuses, à l’image de ce laboratoire/atelier que tu présentes ici.

Cherches-tu à créer des images dystopiques de nos quotidiens ? Ou, te situes-tu davantage dans une réflexion romantique de la ruine, qui illustre la fragilité des choses et des êtres ?

Guilhem Roubichou : Je me situe davantage dans une intention romantique du paysage de manière générale et la ruine en fait bien entendu partie. J’ai une approche sensible du paysage. J’ai dans ma tête de nombreux moments où l’expérience du paysage m’a troublé : la sensation du temps qui s’arrête quand je suis en montagne, l’odeur de l’Ariège qui me cueille sur le retour après un long moment d’absence, etc.

Le point de départ de mon travail, c’est la périphérie (celle des zones rurales, des banlieues-dortoirs, etc) dans laquelle la ruine est inévitablement présente, chargée d’objets abandonnés et dans laquelle le vivant est en train de reprendre une place. La ruine est révélatrice de l’activité et de l’évolution des territoires, d’ailleurs souvent liée à l’activité économique. Dans ces friches postmodernes, je puise des matériaux et des objets à réactiver, modifier ou détourner : ces mêmes matériaux et objets que je retrouve dans une histoire de l’art contemporain : la brique, l’étagère, tout ce qui est modulaire. Ces ruines sont pour moi des témoins de rencontres réelles, possibles ou fantasmées. Ce sont des espaces de jeu et de projection qui me rappellent mon enfance, des endroits dans lesquels on faisait naître des histoires, des cabanes. Elles renvoient à une certaine imagerie que l’on retrouve dans des séries ou des films (Stand by me, Mad Max, Blade Runner, Les Goonies, etc) et qui continuent encore aujourd’hui de nourrir mes installations.

C’est donc davantage un espace de possible qu’une vision dystopique qui est en jeu dans mon travail. La dimension dystopique est pour moi dépassée par le monde réel. C’est finalement uniquement les objets que je récupère dehors qui donnent cette fausse impression. C’est le déplacement de contexte qui fait dystopie.

Même à l’autre bout de l’univers, 2023, installation, détail, vue de l’exposition, BAM Projects, Bordeaux, photo Barbara Fecchio

M.L : Tu récupères des matériaux et des objets issus de l’industrie, qu’elle soit artisanale, chimique, usinière ou agricole. Puis, tu “bricoles” ces éléments, tu les assembles, les hybrides et les détournes, sans avoir forcément pré-établi de plan au moment où tu les as récupérés. Qu’est-ce qui guide tes choix quand tu prélèves objets et matériaux ?

G.R : Dans un premier temps, généralement, je cherche sans trop savoir ce que je recherche. C’est lors de balades que je peux croiser la route d’objets ou chez des ferrailleurs, par exemple. J’aime me laisser surprendre. Il y a une mécanique qui se met en place : quand je vois un objet, je peux immédiatement être marqué par son esthétique ou par la portée conceptuelle, par les liens qui se tissent avec des images, des souvenirs ou des références et qui me permettront par la suite d’entamer un travail d’atelier.

Il m’arrive aussi de rechercher des objets ou des formes bien spécifiques, notamment lorsque j’engage un dialogue avec un espace ou un territoire, comme par exemple avec les dentelles récupérées à Calais, lors d’une résidence au Frac Grand Large Haut-de-France. Et, ce choix de la dentelle était alors déjà un écho à mon histoire familiale, en rapport avec une autre ville qui s’est construite sur l’industrie textile, celle du lycra, et qui ensuite s’est effondrée, économiquement, démographiquement et socialement après l’arrêt de la production.

Je cherche aussi à récupérer des matériaux et des objets qui pourront créer une opposition, une friction : des objets en métal, des éléments textiles et précieux, de l’artificiel et du vivant. Pour chaque installation, comme celle présentée ici, je liste les éléments constitutifs, en précisant le contexte de prélèvement. Cela participe à esquisser l’histoire et le paysage, à donner quelques pistes de lecture.

Guilhem Roubichou, STEELpurpleACIDstereo, 2024 - 2025, peinture acier, oxydations, dispositif sonore ; Étoile, 2024, dessin de Noé découpé au plasma dans de l’acier, vue de l’exposition personnelle Codetta, Maison Salvan, Labège, photo Vincent Boutin

M.L : Avec la série des STEEL ACID, tu génères des motifs par l’usure, en jouant comme tu le dis, avec l’idée de l’accident et de l’imprévisible, donc par sérendipité. Comment procèdes-tu pour les provoquer ?

G.R : J’envisage la technique comme quelque chose d’expérimental. Lorsque je me penche sur une nouvelle œuvre, je regarde d’abord quelques tutoriels, mais finalement, rapidement, je passe à l’acte et j’apprends en faisant. Ainsi, je sais faire pas mal de choses mais jamais très bien. C’est en partie cela qui me permet de me laisser “surprendre” quand je travaille, de provoquer des accidents, mais cela m’impose aussi d’observer l’évolution des œuvres.

Laisser les STEEL ACID poursuivre leur oxydation, la mousse végétale se développer sur les Brises-vues.

Pour les STEEL ACID, je mets en place un protocole de travail avec une surface définie et des matières définies qui viendront attaquer la surface. J’accumule des passages successifs d’acides, d’oxydes, d’encre, en utilisant différents outils. Ici, ce sont les napperons en dentelle, avec lesquelles, une fois ceux-ci imbibés d’acides, j’ai réalisé des morsures sur les plaques en acier. Ensuite, le temps et les conditions hygrométriques font évoluer ces morsures et altérations. Je me laisse la liberté de les modifier plus tard si j’en ressens le besoin, même après une première exposition.

Même à l’autre bout de l’univers, 2023, installation, détail, vue de l’exposition, BAM Projects, Bordeaux, photo Barbara Fecchio

M.L : Le végétal tient une place prépondérante dans ton travail. Et pourtant, dans cette exposition, sa présence est discrète, débordante d’un tiroir, poussant comme des mauvaises herbes, suggérée par des formes émergées d’un bain de sulfate de cuivre et soutenue par un subtil dispositif olfactif. Tu joues finalement davantage de l’absence du végétal dans cette installation que dans tes précédentes expositions. Pourquoi ?

G.R : Je ne dirais pas qu’il est absent. Dans mes précédentes expositions, le végétal apportait une dimension picturale, avec la série des Brises-vues notamment. Ici, la dimension picturale est ailleurs, avec les STEEL ACID. Le végétal est d’abord apparu dans mon travail en tant qu’élément du paysage, du vivant dans les friches. Et c’est comme cela qu’il apparaît dans cette exposition.

J’ai très rapidement intégré du vivant dans mes œuvres avec notamment une première série : Les mauvaises herbes. J’intègre le végétal tel que je le trouve, que ce soit les plantes parasites comme les tillandsias avec Domestic Biotop ou les lichens et mousses végétales avec Brise-vue. Dans ces deux cas, ce qui m’intéresse c’est la manière dont ces végétaux se sont développés, en association à d’autres supports : l’un parasite un autre végétal et crée un nouveau biotope et les seconds prolifèrent sur n’importe quelles surfaces. Ces végétaux s’adaptent à la surface ; ils créent des motifs, changent de couleur, surprennent.

Par ailleurs, durant le premier confinement, je n’ai pas arrêté mon activité artistique et j’ai fait beaucoup de trajets en voiture sur des autoroutes vides. Très rapidement, le vivant revenait dans ces espaces. Et paradoxalement, je trouvais cette période plutôt rassurante.

M.L : De plus en plus, tu développes des dimensions olfactives et sonores pour tes œuvres. Elles viennent envelopper chacune des installations. Comment en es-tu venu à poursuivre cette voie ? Qu’apportent-elles à tes expositions ?

G.R : Durant mes études, il me semblait évident de m’orienter vers la sculpture, car j’avais besoin d’engager beaucoup d’énergie dans ma pratique, d’être en confrontation avec la matière et les objets. Je me suis ensuite rendu compte que ce rapport à la sculpture était davantage lié à ma culture d’origine dans laquelle je puise depuis les éléments constituant mon travail et que la sculpture me permettait d’aborder le paysage et ses expériences avec plus de liberté, que ne l’aurait fait par exemple la peinture. Pourtant, par la sculpture, je dialogue avec l’histoire de la peinture. Je vois les éléments qui composent mes installations comme de la matière et l’espace d’exposition comme un support. Quand je scénographie mes pièces, je réfléchis à partir du lieu et des particularités architecturales. Ici, à BAM projects, j’ai pris en considération la forme neutre du white cube, le sol gris, l’IPN, la baie vitrée et l’ouverture vers l’espace bureau. Ainsi des éléments de l’installation font écho à cela. Aussi, j’aime que l’on ait une vue d’ensemble quand on entre dans l’espace d’exposition, l’installation se déploie ensuite en plans successifs et des lignes viennent créer le cheminement de l’œil (les câbles, l’étai vertical, l’oblique du bureau, etc) comme dans une peinture.

J’y ajoute aujourd’hui des dimensions sonores et olfactives pour développer encore davantage l’expérience de paysage, pour rejouer ou inventer des environnements. Je ne cherche pas à créer de l’agréable, du parfum, mais plutôt à solliciter le souvenir, la mémoire en jouant sur le rapport intime à l’odeur. La dimension olfactive me permet d’ouvrir sur autre chose, un autre espace ; quand la partie sonore est elle expérimentale, elle vient amplifier un bruit réel de l’installation-paysage, surjouer.

Même à l’autre bout de l’univers, 2023, installation, détail, vue de l’exposition, BAM Projects, Bordeaux, photo Barbara Fecchio

M.L : Le titre de l’exposition, Même à l’autre bout de l’univers, évoque une théorie de physique quantique (l’intrication quantique). Plusieurs de tes œuvres portent aussi dans leur nom des références à des théories ou expériences scientifiques comme L’Horizon des évènements (zone d’influence et d’attractivité d’un trou noir). Qu’est-ce qui t’intéresse dans cette théorie de l’intrication quantique et quel lien tisses-tu entre ce phénomène et ton travail ?

G.R : Cette théorie est citée, interprétée et appropriée dans un de mes films préférés, Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. Et pour moi, ce clin d’œil faisait sens par rapport aux intentions premières de l’exposition.

D’une part, cela crée des liens avec mes expositions précédentes, que j’imagine désormais comme des suites. Même à l’autre bout de l’univers est pensée comme une suite des quatre expositions précédentes : L’odeur noire des idées roses, Des fleurs tissées dans le sable, Lisières Hybrides et Dernière brise, l’horizon des événements. Ma future exposition à Station V à Bayonne en 2024 sera probablement dans la continuité de cette exposition-ci. L’intrication quantique explique qu’il existe un lien invisible entre deux particules qui ont été émises en même temps, quelle que soit la distance qui les sépare ; si l’état de l’une d’elle se modifie, celui de sa jumelle change de façon similaire et instantanée, comme s’il s’agissait d’un seul et même système et ce, même si elles sont chacune à un bout de l’univers… J’imagine de la même manière ce lien invisible et cet état de dépendance entre mes expositions, comme je l’imagine aussi entre mes œuvres et les souvenirs, entre mes œuvres et les artistes auxquels je me réfère et ainsi de suite.

D’autre part, je tisse un autre lien invisible, celui d’un dialogue avec mon fils, dont deux dessins ont d’ailleurs intégré cette installation. Il appelle les dessins qu’il m’offre des “cartes aux trésors” et réciproquement, je lui laisse des messages cachés dans chacune de mes expositions, qu’il pourra décrypter un jour. Je dévoile beaucoup en racontant cela… Je préfère véritablement que ces liens restent invisibles.