Conversation avec Gaël Darras.

par Marie Ladonne

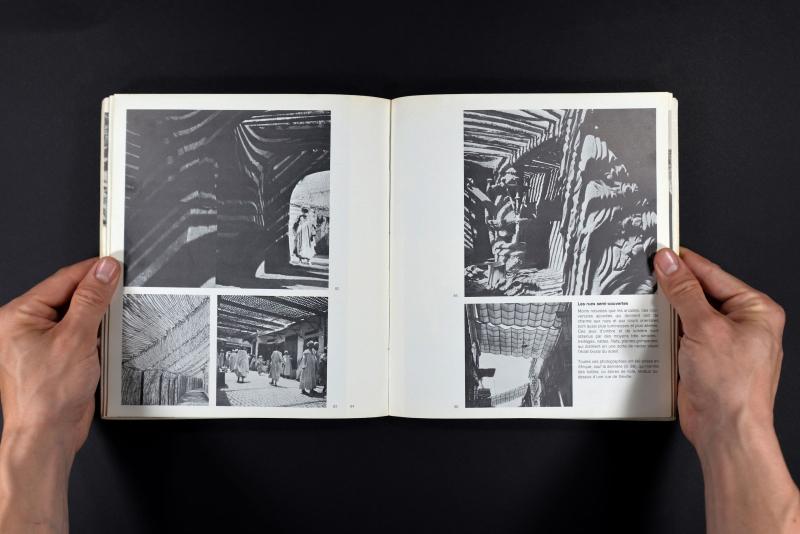

Gaël Darras, vue de l’exposition personnelle Cronos, Bam Projects, Bordeaux, 2023

À chacune de tes expositions, tu choisis des titres sous forme de phrase ou de mot, en corrélation avec une pensée symbolique. Ils évoquent tantôt la mythologie, l’Histoire, l’architecture romaine, parfois ce sont des mots mésopotamiens ou sumériens. Les titres de tes œuvres suivent aussi cette logique. Les titres varient, mais le motif, celui de la brique, reste immuable. Pourquoi cherches-tu par les titres à nous emmener vers un imaginaire ancien, qu’il soit lié à une histoire réelle ou mythique ?

Gaël Darras : Mes peintures sont la répétition d’une image, traversée de variations plus ou moins grandes. Cette image, le mur de brique, est frontale, assez austère et muette. Au moment de peindre, j’ai toujours à l’esprit d’épurer au maximum mes dessins, d’enlever le superflu pour aboutir à une pièce qui soit la plus précise possible dans son adresse au spectateur·ice : une partie rouge, une partie blanche, quelques motifs. C’est tout.

En dehors de la feuille, lorsque je travaille, j’ai toujours au moins un livre à côté de moi, une émission de philosophie à la radio ou un documentaire sur tel ou tel épisode de l’Histoire. Le contexte dans lequel naissent mes peintures est plutôt foisonnant !

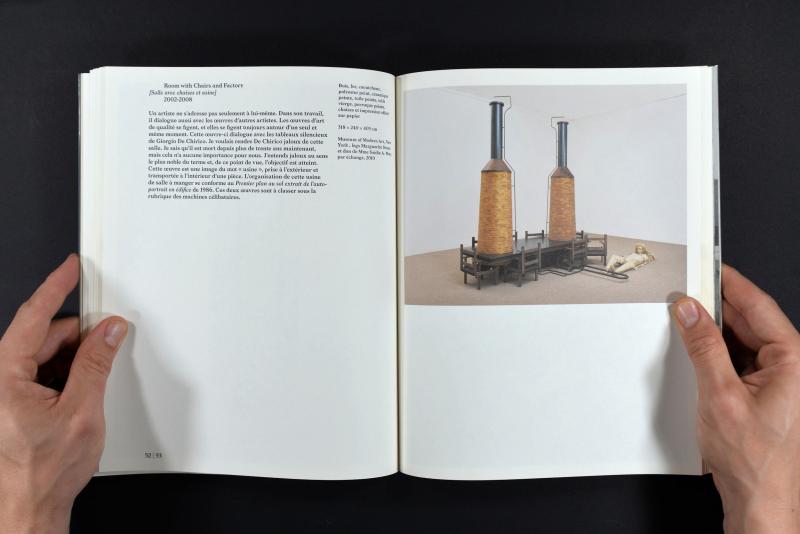

Les titres d’expositions et d’œuvres sont une manière de garder ce “bain”, ce moment de naissance de mon travail mais également, et surtout, de donner au spectateur·ice un indice sur une direction possible du regard et de la pensée lors qu’il·elle fait face à ces murs sourds d’aquarelle. Par exemple, la série Les Murs de Babel II représente plusieurs variations d’un mur, sur un format fixe. Au-delà du plaisir du motif, nommer cette série comme cela amène les spectateurs·ices à ajouter le filtre de l’Histoire et ici plus précisément le filtre d’un épisode très connu de la Genèse : celui où une humanité mythique construisait une immense tour pour atteindre le ciel. À partir de là, chacun·e commence son histoire devant les images.

Gaël Darras, Les murs de Babel II (2) et (3), 2021, aquarelle sur papier Arches 356 g, 83 × 48 cm, vue de l’exposition Cronos, Bam projects, Bordeaux, 2023

Tu tisses un lien avec la civilisation mésopotamienne dans la majorité de tes séries ; cette connexion apparaît frontalement dans les aquarelles dans lesquelles tu reprends notamment la forme, la colorimétrie, l’architecture des constructions datant d’il y a plus de 6000 ans ; tout en recourant à des techniques de composition (invisibles à l’œil) d’enluminures du Moyen- Âge. Que recherches-tu (ou admires-tu ?) avec ces emprunts ou ces références historiques ?

G.D : Le terme de tissage me plaît beaucoup, merci de l’avoir employé ici ! J’ai dans un coin de la tête l’idée qu’un jour mon travail de dessin et de peinture puisse trouver une expression dans le tissage, le tissu, la tapisserie.

J’ai toujours été curieux du lointain passé de l’humanité : la Préhistoire, l’Égypte antique, la Grèce, les Étrusques, etc ; car on trouve toujours dans ces cultures plus ou moins éloignées des traces de ce que l’on vit aujourd’hui, une forme d’explication de notre réalité (les objets, les mots, les lois, les images…).

La civilisation mésopotamienne est par excellence un point d’origine très frappant et très évident de la civilisation occidentale : il y a 6000 ans les Sumériens inventent entre autres l’agriculture, l’écriture, et la brique ! Ils inventent également les cités-États qui se livrent des guerres constantes… Une chose me fascine avec la Mésopotamie antique, nous l’avions complètement oubliée ! Les seules traces du socle de notre civilisation actuelle étaient gardées dans la Bible avec certains épisodes comme celui de la Tour de Babel et puis certains noms de rois antiques comme Nimrud.

C’est au début du XXème siècle que les premiers archéologues se sont mis comme objectifs de trouver les lieux réels énumérés dans la Bible. Ils ont cherché au Moyen-Orient et ont levé le voile de l’oubli sur la civilisation mésopotamienne dont la richesse me surprendra toujours.

Pour finalement répondre à la question posée, l’utilisation de l’Histoire est une manière pour moi d’abolir ou du moins de questionner le Temps (dont le décompte en secondes, minutes et heures, est inventé par les mésopotamiens). Cela me permet d’ajouter à la relation très intime et personnelle du travail de création une approche plurielle et collective.

Ton processus initial pourrait se rapprocher de celui de l’architecte, qui par phases logiques, passe par le dessin, trace ses lignes, structure les espaces et les volumes, crée les proportions et met en couleur son œuvre.

Peux-tu expliciter concrètement comment naissent ces constructions préalables, qui posent les fondations et qui restent la partie sous-jacente pour les regardeurs ?

G.D : Je ne suis pas tout à fait d’accord. La plupart du temps, l’architecte répond à une commande et doit concevoir un lieu à traverser, vivre, un espace esthético-fonctionnel. Certes nous avons des outils en commun comme la règle, le compas, la géométrie, mais mon travail de dessin n’a aucunement vocation à devenir réel ni à s’incarner.

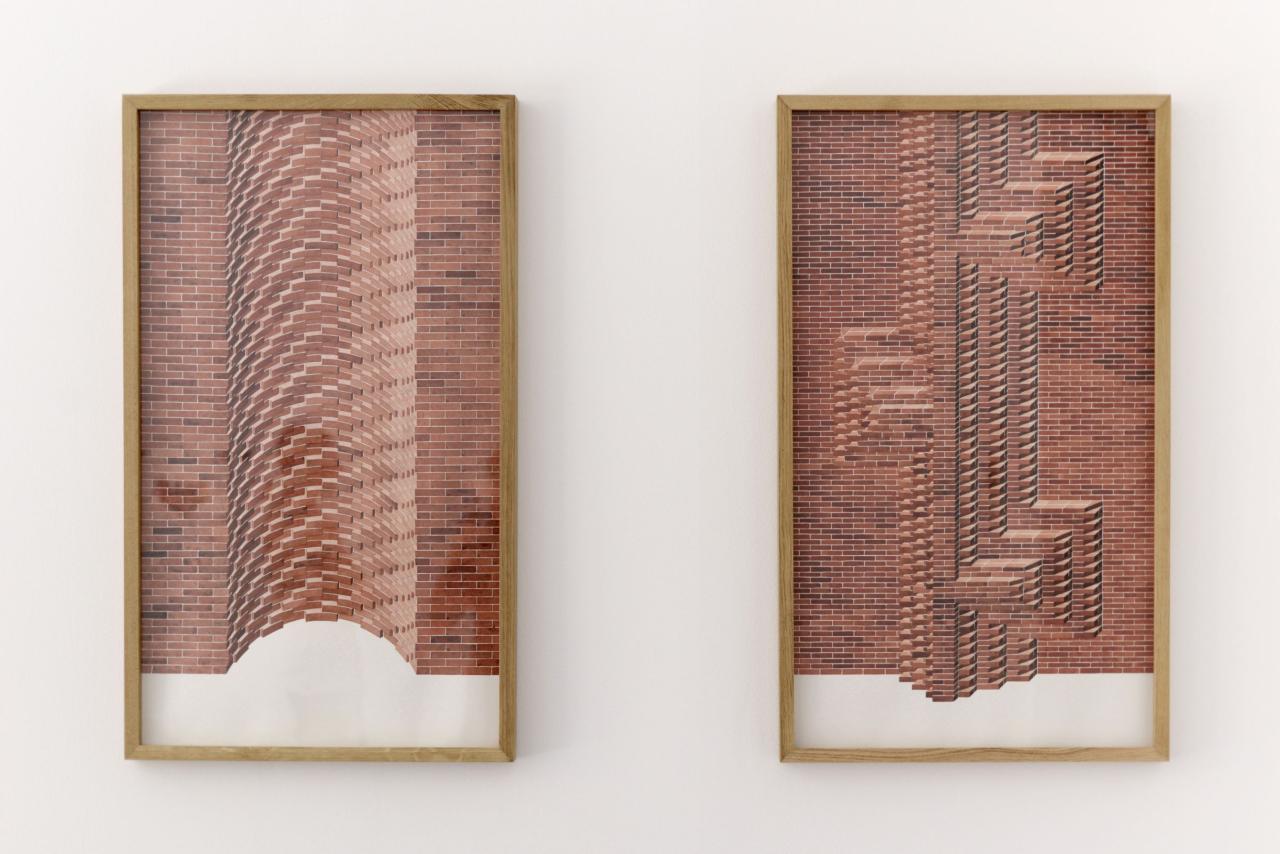

Il y a cependant dans la tradition des bâtisseurs de cathédrales des procédés dont je m’inspire : ces nefs étaient dessinées et construites sur des grilles géométriques issues de figures symboliques. Asada est une série de grandes aquarelles en polyptyques qui chacune représente un mur de brique traversé de lignes sélectionnées sur une grille géométrique issus d’une figure simple : l’étoile à cinq branches. Ces tracés sont les fondations invisibles à l’œuvre sous les aquarelles.

Gaël Darras, Asada IV, 2022, aquarelle sur papier Arches 356 g, polyptyque, 4 cadres, 175 × 125 cm, détail

Le motif de la brique, peint à l’aquarelle, une peinture que tu fabriques à partir d’oxyde de fer, est récurrent dans ton travail. Ainsi rouge, noir et jaune de Mars sont apposés dans le motif rectangulaire et impose une certaine rigueur dans le geste, cristallisant ton temps et ta concentration. Cette discipline est pourtant tourmentée parfois par des jeux de perspectives, d’appareillage, de masses et de rondeurs comme dans la série des Murs de Babel II. À l’évidence, motif et matière se rejoignent dans leur rapport à la durabilité, à la normalisation et à l’unité.

Quelles symboliques convoques-tu avec le motif de la brique ? Quel lien fais-tu entre ton choix de motif et ton choix de matière ?

G.D : Parmi tout ce que j’ai lu et vu à propos des civilisations mésopotamiennes, un mythe me touche particulièrement : l’épopée de Gilgamesh. Considérée comme l’œuvre littéraire la plus ancienne connue à ce jour, cette épopée raconte la transformation d’un souverain tyran, Gilgamesh, au travers d’aventures et mésaventures ensemble conçues comme un chemin initiatique vers l’acceptation de la mort.

Sans raconter ici cette magnifique histoire, voilà comment se termine ce poème : Gilgamesh le tyran est devenu un roi sage et bienveillant ; comme premier geste, il décide la construction d’un rempart de brique pour protéger les habitants d’Uruk, la cité dont il est roi.

Ici, la brique est le motif de rassemblement d’une société où le roi et ses sujets construisent ensemble. Ils façonnent et cuisent les briques pour réduire l’effet destructeur du Temps sur leur vie. On peut également voir l’image de ce rempart, de ce mur, comme une représentation sociale de la cité : une brique, un individu, le mur, la société. Cela me frappe que ce simple module de terre cuite puisse traverser le temps d’une manière aussi anodine et constante ! On la trouve vraiment partout et depuis tellement longtemps que sa présence est absolument normale pour presque tout le monde. Elle est banale, cela me plait.

Il m’arrive d’emprunter certains mots à la langue sumérienne pour nommer mes peintures, c’est le cas de Asada. En Mésopotamie antique, Asada signifie « l’invincible », elle est la première brique déposée par le roi au terme d’une cérémonie : le rituel de fondation par la première brique, en hommage au dieu mésopotamien de la brique, Kulla.

Comme évoqué dans la question, j’utilise une gamme très réduite de pigments pour arriver presque toujours au même résultat : des briques rouges sur un fond gris. Pour me rapprocher de la matérialité de la terre cuite j’ai choisi d’utiliser les oxydes fers qui eux-même sont présents dans l’argile et donnent leurs couleurs aux briques jaunes, rouges, noires.

Gaël Darras, vue de l’exposition personnelle Cronos, Bam Projects, Bordeaux, 2023

Le contrôle et la rigidité de la forme répétée se laissent parfois surprendre par des jeux de plans, de perspectives et de mouvements, qui marquent une certaine diversion. Comment joues-tu avec ces variations et que révèlent-elles ? Ne sont-elles pas une approche vers tes autres travaux ou encore une manière de défier la maîtrise elle-même ?

G.D : À mon sens les formes et motifs ne sont pas là pour tromper la rigidité de la forme car leur complexité vient effectivement ajouter une couche de contrôle et de maîtrise. J’identifie le rôle de ces modulations comme étant d’abord simplement esthétique. Certaines formes sont extraites de bâtiments que j’ai eu l’occasion de visiter, d’autres sont le fruit de mon imagination. Ensuite, les creux et bosses renforcent l’idée d’un bâtiment, d’une architecture et invite peut-être plus facilement les spectateurs·ices à prolonger le dessin par l’imagination.

Pour cette exposition à Bordeaux, tu as choisi la figure de Cronos pour parler de ton œuvre. Comment relies-tu — de manière imagée et/ou concrète — Cronos, qui a en lui la maîtrise du Temps, sa suspension ou son écoulement, à ton processus de création ? Quel parallèle fais-tu entre le paradoxe de Cronos et ta pratique ?

G.D : Cronos chez les Grecs, Saturne chez les Romains, est le plus jeune des Titans, les enfants de Gaïa et Ouranos, la Terre et le Ciel. Ce mythe raconte la création de la vie sur terre, le début de l’existence, les origines lointaines des dieux qui plus tard façonneront l’humanité.

Au tout début Gaïa est seule, puis elle crée Ouranos, le Ciel. Ce dernier est “collé” à Gaïa et, dans un mouvement continuel, lui fait l’amour et l’enfante. La progéniture de ce couple primordial est retenue dans le ventre de Gaïa et par aucun moyen elle ne peut sortir car il n’existe entre Ouranos et Gaïa pas le moindre espace. Gaïa, dont les souffrances ne font qu’augmenter, ordonne à ces enfants une rébellion contre leur père : seul Cronos, le plus jeune des titans, répond à l’appel désespéré de sa mère. Elle façonne alors une serpe de silex avec laquelle Cronos sectionnera le sexe de son père, Ouranos, qui dans un grand cri de douleur s’éloignera instantanément de Gaïa et fixera son existence très haut vers les étoiles.

Ainsi libérée de l’éternelle étreinte d’Ouranos, Gaïa voit ses enfants sortir du giron maternel pour advenir à l’existence : l’Espace et le Temps sont créés.

S’ensuivent des épisodes guerriers dont Cronos sort vainqueur et par lesquels il devient le roi des dieux. Une ombre cependant obscurcit son règne : une prophétie lui promet qu’il lui arrivera à lui, Cronos, ce qu’il a infligé à son père, il perdra le pouvoir par l’un des ses fils. Cronos décide alors de manger sa progéniture. J’arrête ici le récit de Cronos, car les éléments qui m’importent sont déjà présents : la maîtrise du Temps, sa création et son arrêt. Cronos en blessant son père crée l’Espace et le Temps, mais en mangeant ses enfants il empêche le futur d’advenir. Ajouté à d’autres traditions symboliques, hermétiques (alchimie et astrologie), Cronos incarne également la fixité, la densité de la matière, la concentration, la rigidité, l’organisation, la construction ou encore la solitude.

Les murs que je peins ont cette rigidité, ce poids du temps arrêté et ils peuvent évoquer une certaine solitude dans l’éternelle répétition du motif rectangulaire. Mais comme Cronos, ils convoquent une histoire lointaine, comme une cosmogenèse floue et voilée qui demande à être découverte.

La notion de frontière, à la fois dans la tradition symbolique de Cronos et dans la construction de tes peintures, est forte et omniprésente. Au-delà de la première lecture que l’on pourrait en faire, - de séparation, distanciation ou délimitation -, ne pourrait-on pas y lire aussi une constante ambivalence, des contrastes tels que l’espace et le temps, la lourdeur de la brique et la légèreté de l’aquarelle, la maîtrise et la spontanéité, etc ? N’est-ce pas aussi une manière de nous amener à voir au-delà d’un voile ?

G.D : Ici, la première frontière est celle du regard bloqué par les murs rouges. Deux éléments découlent de cette frontalité. D’une part, les murs frontaux sont cadrés de telle manière qu’on puisse imaginer qu’ils se répandent presque à l’infini. Ils pourraient tous appartenir à un même et mystérieux bâtiment dont on ne pourrait embrasser du regard sa totalité ni en avoir une image mentale précise.

D’autre part, ce cadrage serré — qui provoque le hors champs le l’image — trouble la position des spectateurs·ices qui ne peuvent définir s’ils sont placés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment. Qu’y a-t-il derrière les murs ? Que voilent-ils ? La frontière ainsi décrite est peut-être plus subtile que matérielle. La figure mythologique de Janus aurait également pu donner son nom au titre de l’exposition. Avec son double visage il est le gardien du seuil qui voit simultanément devant et derrière le monde connu et le monde inconnu ; il est la frontière entre visible et invisible.

Il m’arrive parfois de déclarer, avec un peu de provocation, que l’élément le plus important dans mes peintures est l’espace blanc situé en bas des aquarelles, et que le mur, de fait, ne mérite pas tant d’attention. Ce n’est pas si absurde. Le blanc du papier est la zone encore indéfinie, sol ou arrière des bâtis, zone vierge que le voile du mur ne recouvre pas, ou plus, ou pas encore. Le blanc permet le flottement de centaines de briques qui perdent alors un peu de leur masse. Cela est soutenu par l’utilisation de l’aquarelle qui ne s’applique qu’en couche extrêmement fine (là où l’acrylique et l’huile permettent une peinture empâtée). Ces murs sont des images qui n’existent qu’à peine — ils sont désincarnés.