Entretien.

par Françoise-Aline Blain

Anna Meschiari, Are We Alone?, 2016, vue de l’exposition personnelle, Biennale de la photographie de Mulhouse

Françoise-Aline Blain : tu présentes actuellement au PAC d’Aussillon une exposition monographique structurée autour de la figure de l’extra-terrestre, et de la question de l’altérité. Quelle est la genèse de ce projet ?

Anna Meschiari : lors de l’élaboration de mon projet de diplôme à l’ESAA de Vevey en Suisse, qui porte le titre Atlas, je me suis souvent confrontée à l’iconographie liée au ciel. Atlas était une recherche autour de l’appellation même et proposait des images trouvées sur le web, grâce à la simple recherche du mot “atlas”. Ce travail prenait différentes formes, soit une installation murale, une suite de livres, mais aussi des projections, ou encore des classeurs. Les images présentant des éléments connectés au ciel sont nombreuses, c’est donc suite à cette plongée que je me suis mise à faire des recherches autour de l’extra-terrestre.

Ce projet a intéressé Anne Immelé, directrice artistique de la Biennale de la Photographie de Mulhouse, qui m’a invitée courant 2015 à participer à la Biennale de l’été 2016. Grâce à cette invitation, j’ai pu donner une forme développée à mon travail, en faisant des liens avec des éléments du fonds de la Bibliothèque de Mulhouse, étant donné que l’exposition était présentée dans la Galerie de cette même Bibliothèque. Ce travail développé et montré dans un premier temps porte le titre de Are We Alone?.

F-A. B : Pourquoi avoir intitulé l’exposition AHAH ?

A. M : Mes derniers projets ont tous été titrés en débutant avec un A (Are We Alone?, Atlas, At Once). Je voulais absolument que cette exposition soit dans la continuité, notamment du dernier. AHAH est plusieurs choses à la fois, forcément une forme d’étonnement, de surprise, mais aussi beaucoup d’ironie. J’essaie, dans mes travaux, d’être toujours sur una fine linea, qui peut basculer très vite. AHAH, mais plutôt dans sa forme Ahah ou encore ahah, est aussi très utilisé dans les échanges écrits genre chat entre jeunes, phénomène très liés au développement d’internet. AHAH est aussi un terme utilisé en architecture, ouverture pratiquée dans un mur de clôture pour prolonger ou ouvrir une perspective. L’ahah n’est pas conçu pour ouvrir un passage: il est généralement doublé extérieurement par un saut-de-loup. (selon le Vocabulaire de l’Architecture, publié par le Ministère des Affaires Culturelles en 1972). Je trouvais intéressant de donner cette lecture complémentaire du travail, cette idée qu’on peut s’approcher de quelque chose (l’être venu d’ailleurs, dans le cas du couple Hill), mais qu’on ne peut jamais vraiment connaître sa vraie nature, parce qu’un fossé se trouve toujours entre l’autre et soi-même.

Anna Meschiari, Stamp II, 2018, gravure sur contreplaqué, 183 x 122 cm, vue de l’exposition personnelle AHAH, 2018, PAC Aussillon

F-A. B : Comment s’organise l’exposition et comment as-tu opéré la sélection des œuvres ?

A. M : AHAH présente plusieurs pièces, qui se connectent à l’histoire du couple Hill. Deux gravures sur contreplaqué et deux images accueillent le spectateur qui commence sa visite au PAC. Pour les gravures, il s’agit de documents photographiés dans les archives du couple Hill, et transférés sur contreplaqué pour en recréer une sorte de gros négatif, une sorte de gros tampon, censé pouvoir reproduire le positif, et nous révéler donc le vrai document mais dont la nature reste celle de latence, dans l’attente de voir le positif voir le jour. Ces pièces amènent une réflexion sur la production des images, la reproduction et forcément la diffusion.

Les autres images sont à la base des photographies prises par moi aux États-Unis, la maison est celle de Betty et Barney Hill, à Portsmouth, dans le New Hampshire, là où le couple a vécu. L’autre image, il s’agit de l’ombre du panneau, un mémorial qui rappelle leur enlèvement, posé en 2011 par les autorités américaines, sur les lieux de celui-ci, à coté de l’Indiana Resort, un gros motel.

Dans la deuxième salle du PAC, le spectateur se trouve devant plusieurs éléments, une vidéo prise sur les lieux de l’enlèvement, des pièces en suspension, sorte de bâches assemblées avec du scotch et des éléments en bois peint, un portrait sous forme de photocopie. Ces éléments sont mes dernières créations, basées sur le début d’un rêve et construites autour de ce dernier.

Les grands portraits de femmes et l’encadrement de la revue de Michael Jackson sont un écho au travail Are We Alone?, sorte d’hommage à la figure féminine très présente dans les questions ufologiques, mais pas forcément connue autant que certaines figures masculines. Enfin, Michael Jackson est une de ces figures qui était ancrée dans le réel mais avec une partie de lui-même dans la fiction, ce sont ces genres de personnages que je trouve curieux et auxquels je m’intéresse.

Anna Meschiari, Are We Alone?, 2016, vue de l’exposition personnelle, Biennale de la photographie de Mulhouse

F-A. B : Une exposition, c’est la rencontre entre une œuvre et le spectateur, entre un objet et un corps. À Aussillon, le visiteur est invité à parcourir différentes séquences avec des mises en espace d’objets. Quel type d’expérience veux-tu lui proposer ?

A. M : J’aimerais, dans mes propositions installatives, que le spectateur puisse faire part de l’histoire, sans pour autant l’envahir. La relation spectateur-œuvre est très importante pour moi. Je me dis souvent que ce que j’essaie de faire, c’est d’instaurer une certaine confiance, pour que je puisse après les amener finalement quelque part ailleurs. Déjà dans Atlas c’était cela, il fallait bien me faire confiance devant autant d’images, c’était bien moi qui disait qu’elles portaient en elles toutes l’appellation “atlas”…

F-A. B : L’exposition se développe à partir de l’histoire de Betty et Barney Hill. Comment as-tu découvert cette histoire ? Qu’est-ce qui t’as intéressée au point d’en faire la trame principale de ce nouveau travail ?

A. M : Je travaillais à l’exposition pour la Biennale de la Photographie de Mulhouse, quand j’ai découvert l’histoire de ce couple. J’ai commencé à lire ce que la nièce ufologue, Kathleen Marden, avait publié Captured! The Betty and Barney Hill UFO Experience: The True Story of the World’s First Documented Alien Abduction (2007).

Ensuite, j’ai regardé quelques scènes du film qui a été réalisé en 1975, The UFO Incident, adapté du livre écrit par John G.Fuller, publié en 1966, portant le même titre, dont je dispose d’un exemplaire en français. Petit à petit, je me suis rendue compte que j’étais bien curieuse de voir leurs documents de près, de pouvoir vivre pendant quelques jours dans le même environnement et découvrir les endroits clés de leur passage sur terre. J’ai eu la chance de recevoir une Aide à la création de la DRAC Occitanie, qui m’a permis de réaliser le voyage en avril 2017.

Anna Meschiari, Memorial, 2017, assemblage d’impressions laser, 115,5 x 104 cm, vue de l’exposition personnelle AHAH, 2018, PAC, Aussillon

F-A. B : Pour approfondir tes recherches et mener à bien ce projet, tu es donc partie l’année dernière aux États-Unis sur les traces de ce couple et sur les lieux mêmes de leur enlèvement, dans l’état du New Hampshire. Peux-tu nous en dire plus sur ce voyage?

A. M : J’avais déjà réalisé un voyage dans cette partie des États-Unis, qui n’était pas du tout focalisé sur cette histoire. Forcément, le fait d’être sur les traces de ces deux personnages si emblématiques a influencé mon regard. Toutes sortes d’éléments rencontrés sont mis en perspective de par leur passage, leur histoire, leur vie. C’est un peu comme vivre dans la peau de quelqu’un d’autre pendant un moment. C’est assez aliénant comme expérience. Par rapport au voyage même, c’est surtout un sentiment de retour dans le temps, de mise en perspective de différentes temporalités (les années 1960 et maintenant). C’est cela aussi qui m’a poussée à réaliser des vidéos du ciel du New Hampshire, plus de 55 ans après leur enlèvement, que je ne montre pas au PAC, mais qui existent et qui je pense donneront suite à un travail.

F-A. B : D’où vient ce goût pour l’outerspace ? Qu’est-ce qui a servi de déclencheur à ton intérêt pour la figure de l’extra-terrestre, figure qui d’ailleurs n’apparait jamais dans tes œuvres ?

A. M : Lorsque j’étais adolescente, j’ai eu une période « astronomie ». Les astres me faisaient rêver, leur complexité dans les constellations, les mystères liées aux planètes. Je me rappelle encore, du printemps 2005, quand, avec mon père, nous sommes montés au Monte Generoso, au Tessin, pour observer avec un grand télescope l’alignement de cinq planètes, fait qui ne se répète pas si souvent. C’était un moment très particulier. Suite à cela, avec mon argent de poche, je m’étais achetée un petit télescope, avec lequel j’essayais de scruter la lune et ses cratères… Ce passé m’a forcément influencée, sans que je m’en rende vraiment compte. Petit à petit il y a pas mal d’éléments de mon enfance et de mon adolescence qui reviennent à la surface. La figure de l’extra-terrestre agit ainsi dans mon travail comme une sorte de cible mais qui reste inatteignable, et qui me force à travailler par approximation. N’ayant pas vraiment de vraies images d’extra-terrestre, j’essaie de m’en approcher avec des choses que nous connaissons.

F-A. B : Au-delà des thèses ufologiques, de l’existence ou non d’autres formes de vie dans l’espace, l’alien me semble être pour toi un modèle pour l’imagination, un support d’histoire, de rêverie, un outil conceptuel pour proposer une vision de l’altérité et faire émerger une incertitude poétique… Que cherches-tu à nous faire passer ? Penses-tu être une conteuse ?

A. M : J’avoue, les histoires m’ont toujours passionné, mais ce sont plutôt les images liées à celles-ci. En me lisant des livres, ma mère devenait folle. Je voulais toujours tourner la page pour découvrir les illustrations des pages suivantes. Semer des doutes, à travers l’ironie, le stéréotype, en faisant des allers-retours entre document et fiction, c’est bien ce que je recherche dans mon travail. C’est certainement la création d’une nouvelle histoire, mais qui souvent reste incomplète, et qui est complétée par le spectateur même. Je m’appuie sur des figures emblématiques et énigmatiques à la fois, des outsiders, des profils difficiles à caser.

F-A. B : Ton travail s’articule également autour de la problématique de l’image. Ton œuvre croise la fiction et le documentaire, la « grande histoire » et le récit personnel et mêle connaissance, croyance et imaginaire. Tu sembles interroger l’impossibilité de toute représentation à travers le glissement des images d’un support à un autre, ou d’un contexte à un autre. Quel statut accordes-tu aux images ? Que nous disent-elles sur notre monde contemporain ?

A. M : Les images sont tout à la fois ultra intéressantes et permettent une possible projection, comme elles sont décevantes et zones de frustration. Dans le travail Atlas, j’essayais de comprendre comment un mot pouvait renvoyer à son image. Mais ce mot même ayant autant de significations, je me suis retrouvée plutôt à comprendre la limite qu’une image pouvait avoir.

C’est donc la frustration liée à sa limite, qui m’a amenée à m’intéresser à la figure de l’autre à travers celle de l’extra-terrestre et de l’ovni. J’ai un rapport assez ambivalent avec les images, je les aime et je les déteste à la fois. Parfois, je souhaiterais qu’on puisse recommencer à zéro, avant l’image, avant toute possible représentation. Et puis d’un autre côté, je trouverais cela d’une tristesse inouïe. Aujourd’hui, nous sommes obligés de nous positionner par rapport aux images, à leur diffusion, à leur création, à leur statut. Nous ne pouvons plus fermer les yeux. Mon travail cherche à questionner ce rapport d’usage avec les images.

Anna Meschiari, Outerspace II, 2017, assemblage, plastique transparent, bois, peinture, 60 cm x 40 cm environ, vue de l’exposition personnelle AHAH, 2018, PAC Aussillon

F-A. B : Tu amorces également à Aussillon un retour à l’objet avec un nouveau corpus d’œuvres, des sculptures-suspensions (Outer space I, Outer space II, Chess). Comment est né ce travail ?

A. M : Lors d’un rêve, je voyais un élément métallique, un bâton que j’ai ensuite essayé de retrouver, jusqu’au moment où ces assemblages ont pris corps. Depuis quelques temps déjà, je souhaitais donner une dimension plus sculpturale à mon travail, et puis ces dernières pièces sont venues aussi parce que depuis bientôt un an je travaille dans mon atelier à Saint-Pierre-de-Trivisy. J’ai beaucoup de place à disposition, et du coup, les idées prennent forme plus facilement. Chess, par exemple est un mélange entre ce rêve que j’ai eu et des problématiques auxquelles je m’intéresse tout dernièrement, notamment la question du jeu des échecs, qui est d’ailleurs aussi lié un peu à mon enfance (en primaire j’avais eu l’opportunité de suivre quelques cours de jeux d’échecs, organisés au sein même de l’école, jusqu’à en être dégoûtée…).

Les échecs ont un pouvoir d’influence qui est très utilisé par exemple en Russie. Les enfants, dans certains endroits, apprennent ce jeu poussés par les pouvoirs publics. Le personnage qu’on voit sur la bâche est une figure politique en Russie, et, en même temps, président du FIDE (Fédération internationale des échecs). Kirsan Ilioumjinov est aussi un de ces personnages outsider : il dit d’avoir été enlevé par les aliens en 1997 et avoir voyagé dans leur engin spatial pour visiter une autre planète. Selon lui, le jeu d’échecs aurait été créé par les extra-terrestres (« Maybe chess is a gifs from other planets. » page 311 de King’s Gambit de Paul Hoffman, New York, 2007).

F-A. B : Ton travail a significativement évolué. D’une pratique plus classique de la photographie, tu es passée à une approche plus conceptuelle et performative de ce medium dans des dispositifs qui combinent désormais différentes techniques d’expression, comme des gravures sur contreplaqué, des suspensions, des impressions laser ou encore des projections vidéos. Comment s’est effectué ce passage ?

A. M : La photographie a, depuis toujours, été pour moi un prétexte pour pouvoir développer des idées. Si l’histoire de ce médium m’a toujours intriguée, pour son pouvoir magique d’exister grâce à la lumière, c’est à ses limites que je me frotte depuis quelques années. Mon travail Atlas a posé un certain regard sur l’image, qui n’est plus un regard purement photographique, c’est bel est bien à l’image que je m’intéresse et non pas au fait de faire des photographies avec un appareil. Sortir de l’image 2D pour pouvoir expérimenter avec des autres matériaux, tout en gardant la question de l’image en tête est ce dont j’ai besoin aujourd’hui. Les gravures sur contreplaqué sont à mon sens un bon exemple qui illustre l’évolution de mes préoccupations.

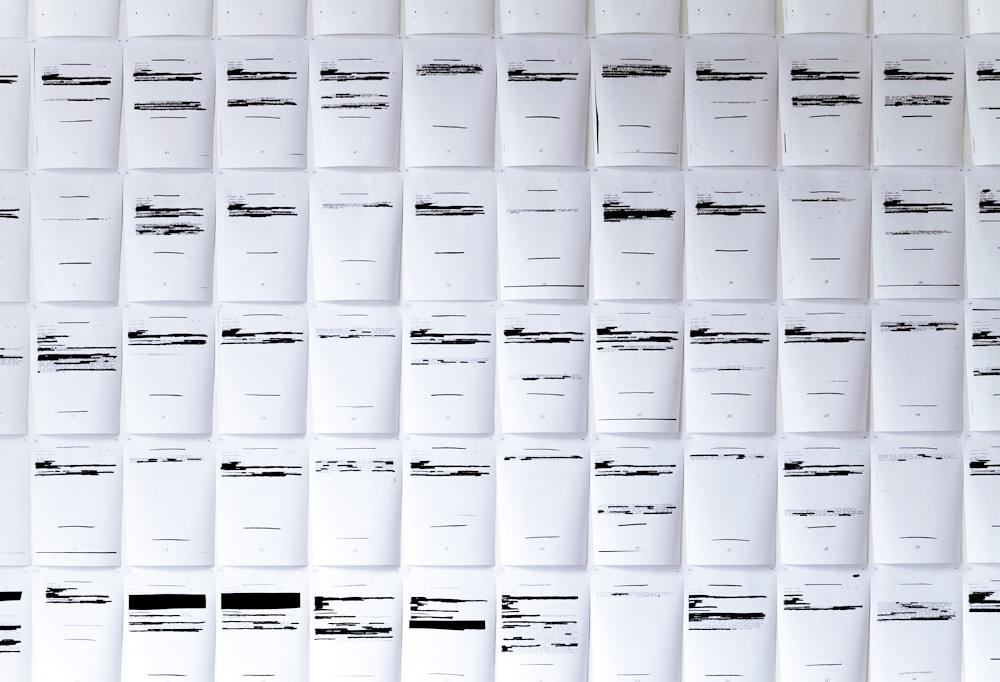

Are We Alone?, 2016, vue d’exposition, Biennale de la photographie de Mulhouse, détail

F-A. B : Tu prends des photos, tu collectes aussi des images sur le net que parfois tu transformes, tu assembles aussi différents objets… Pourrais-tu m’en dire un peu plus sur ta manière de faire et de travailler ? Quels quels sont notamment les artistes dont l’œuvre a été déterminante pour toi ?

A. M : Souvent, le point de départ de mon travail se situe dans un détail, dans un élément qui peut paraître anodin. À partir de là, je tisse ma toile, petit à petit, détail après détail. J’ai en effet la forte impression que tout est ficelé, que rien ne se fait par hasard. Je me sens, en cela, assez proche du travail de Tacita Dean. Mais aussi, d’Andy Warhol ou de l’artiste allemande Isa Genzken. Mais dernièrement, c’est surtout le travail intense d’Hito Steyerl, ses écrits, en passant par ses conférences et jusqu’à son travail d’installation qui m’intéresse. Dans son dernier livre, Duty Free Art: Art in the Age of Planetary Civil War, elle embrasse avec beaucoup de recul et d’ironie nos habitudes d’aujourd’hui par rapport à la production, la post-production et la diffusion des images dans un contexte actuel d’une guerre civile planétaire.

F-A. B : Face à un monde saturé d’images, ton œuvre met aussi en jeu, me semble-t-il, l’acte de voir et de conscience, une liberté du regard… Comment, alors, « regarder sans croire ? » pour reprendre les mots du philosophe Georges Didi-Huberman. Comment « regarder au fond sans prétendre nous en tenir aux certitudes de ce que nous voyons ? »

A. M : Aujourd’hui, la suspicion prime sur le regard. Nous ne pouvons pas croire en ce que nous voyons, c’est très compliqué dans une ère de submersion de toutes sortes de contenus, de données. Je pense qu’il faut être suspicieux, sans toutefois en devenir malade. Il faut pouvoir aussi se protéger par autant de diffusion de contenus et les créateurs des réseaux sociaux commencent petit à petit à s’en rendre compte. Il faut pouvoir garder un regard analytique, et pour cela, le travail d’Hito Steyerl est un bon exemple. Elle ne fait que révéler et souligner ce que nous avons sous nos yeux. Elle va chercher la petite bête pour que le récepteur de son travail puisse se poser les bonnes questions. Elle agit comme catalyseur. Dans ce monde, nous avons besoin de gens qui s’appuient sur ce que nous, les humains, fabriquons, des petites aux grandes histoires, de façon à analyser notre mode de vivre.

F-A. B : Finalement, qu’est-ce qu’un artiste ?

A. M : Un artiste, me semble être quelqu’un qui crée sa propre matière à travailler, qui s’engage dans une vision de la vie et se lève tous les matins pour poursuivre cette même vision. C’est quelqu’un qui est capable de trouver des ressources et sans cesse renouveler son engagement vis-à-vis de son temps.