Palimpseste.

Stefania Meazza

Delphine Renault et Suzy Lelièvre sont artistes plasticiennes. Elles ont conçu et réalisé l’ensemble de sculptures Palimpseste, en réponse au concours lancé par l’Université Toulouse Capitole dans le cadre de la réalisation du nouveau bâtiment Rempart. Dans le dialogue qui suit, tissé avec Stefania Meazza, historienne de l’art et coordinatrice générale de Documents d’artistes Occitanie, elles précisent leur processus de travail et partagent leurs réflexions autour de cette proposition.

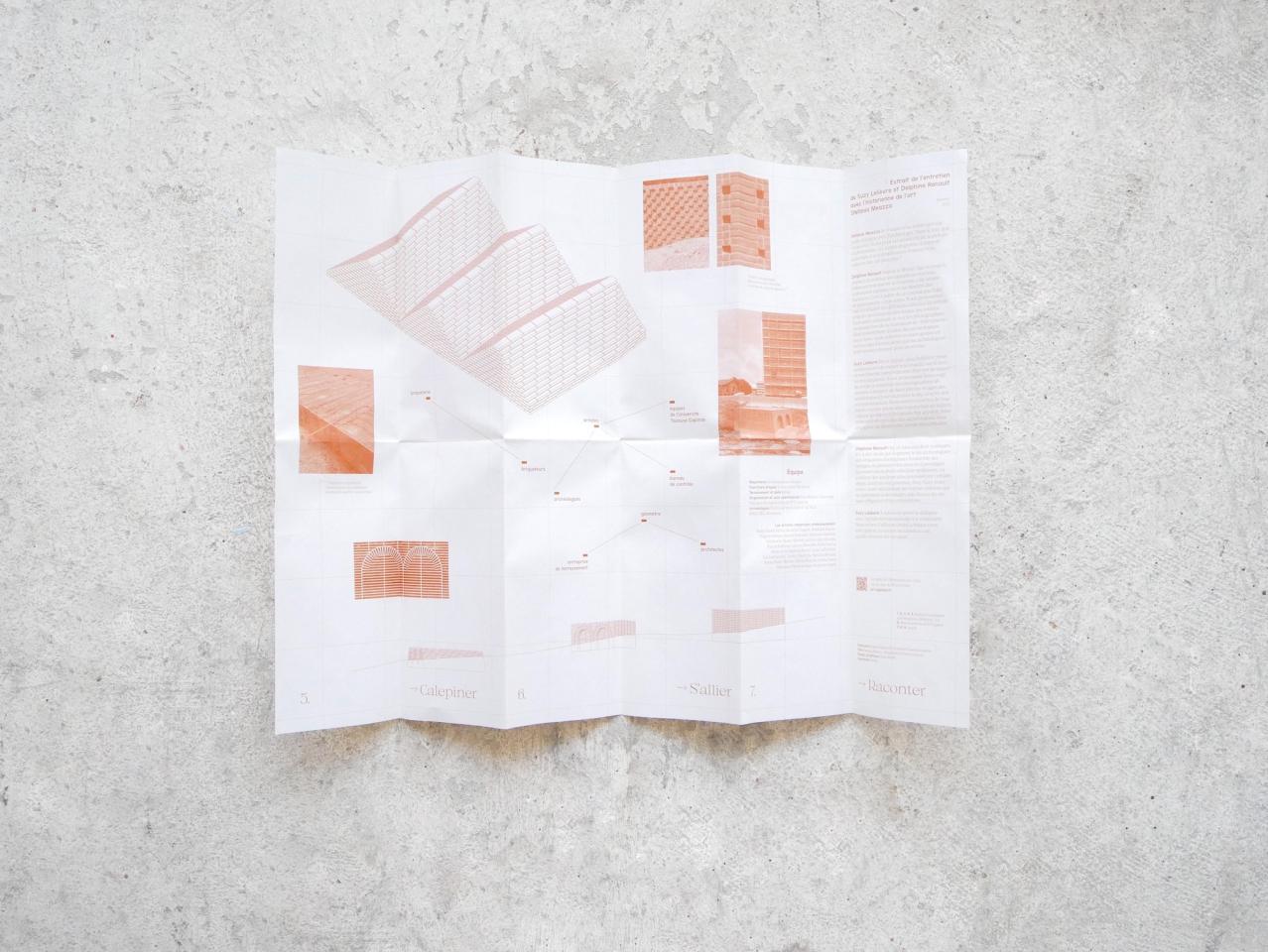

Stefania Meazza : Votre proposition pour le parvis végétalisé du nouveau bâtiment de l’Université Toulouse Capitole consiste en trois sculptures en briques aux formes et orientations différentes, s’inspirant d’architectures préexistantes. Pouvez-vous présenter votre intervention Palimpseste, s’inscrivant dans le cadre du 1% artistique1 proposé par l’université ?

Delphine Renault : Dans le cadre de la construction de ce nouveau bâtiment, des fouilles préventives2 ont révélé la présence de vestiges archéologiques. Nous avons choisi de porter un regard sur trois aménagements remontant à des périodes distinctes : un pigeonnier dans l’ancienne tour du rempart datant de l’occupation médiévale, le jardin annexé au couvent des Chartreux fondé au XVIè siècle et les infrastructures industrielles de l’Arsenal créés en 1794.

Suzy Lelièvre : Nous sommes parties d’informations visuelles de ces architectures. Plutôt que d’en proposer une lecture purement illustrative, nous avons choisi de les incarner à travers des figures géométriques simples : un rectangle perforé pour le pigeonnier, un carré avec deux arches pour le cloître et trois triangles pour l’Arsenal. Ainsi, nous avons obtenu des formes ouvertes, tels des archétypes.

D.R : Et puis, à partir de ces formes géométriques en deux dimensions, nous sommes passées aux représentations en trois dimensions pour obtenir les sculptures. Cette première phase nous a permis de constituer notre propre abécédaire. C’était aussi un moyen de nous unir dans un langage commun pour notre première collaboration.

S.M : Vos archétypes me font penser à des « micro-architectures » …

S.L : En effet, plutôt qu’employer des standards d’échelle, nous avons adopté des dimensions un peu “hors format”, entre la maquette et la sculpture.

D.R : Pour nous c’était assez évident de proposer des objets qui puissent rejouer un usage, puisque nous partions d’architectures fonctionnelles. C’est pour cela que nous avons adopté une échelle qui est en relation avec le corps, pour que les publics puissent s’approprier ces formes et les arpenter.

Suzy Lelièvre et Delphine Renault, Palimpseste, 2025, œuvre pérenne, Université Toulouse Capitole, briques artisanales moulées

S.M : Tu évoquais plus haut, Delphine, ce passage entre les deux dimensions du dessin et les trois dimensions du volume, ce qui me semble être un point important dans votre processus de travail. Pourriez-vous l’expliciter ?

D.R : Oui, c’est un point très important de notre collaboration, car dans nos pratiques respectives nous sommes habitées par la mise en volume et les procédés de perspective et de géométrie. Nous avons donc particulièrement aimé ce moment, c’était jubilatoire ! À partir des formes géométriques plates - un rectangle, un carré et des triangles - nous avons obtenu les volumes par extrusion3 : comme si on compressait de la matière fluide à travers le profil de la forme géométrique.

S.L : Ce processus de transformation se rejoue d’ailleurs lors des déplacements des usagers et usagères. Dans la mesure où ces sculptures seront vues et fréquentées de manière quotidienne, nous voulions préserver leur capacité à surprendre. Nous les avons intégrées dans le site avec des orientations variées, en faisant en sorte qu’elles apparaissent plates ou en volume selon les points de vue.

D.R : Nous souhaitions composer un parcours d’œuvres dans le jardin, qui ouvre d’ailleurs un nouveau passage vers la ville. Les sculptures sont semi-enterrées, chacune sur un niveau différent du parvis végétalisé. Et, bien sûr, elles dialoguent avec le contexte, puisqu’elles reproposent des formes inspirées de l’architecture, en écho avec le nouveau bâtiment universitaire, ainsi qu’avec les vestiges archéologiques.

S.M : Justement, je voulais vous interroger sur ce dialogue avec l’archéologie. Dans le titre que vous avez choisi pour cet ensemble de sculptures, Palimpseste4 , il y a déjà en germe ce rapport au temps et à la stratification. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

D.R : Depuis le Moyen Âge et jusqu’à présent, la surface sur laquelle ce nouveau bâtiment et le parvis se trouvent a été arasée à plusieurs reprises selon les besoins des habitants. C’est à partir de ce constat que l’idée de palimpseste a pris corps. Notre proposition met en relation les différents niveaux du terrain avec les profondeurs des strates des fouilles. Il est assez amusant de voir les photographies du terrain lors de la réalisation de Palimpseste. Elles ressemblent à celles des archéologues : mais nous, nous sommes venues ajouter en surface des formes, alors que les archéologues sont venu·e·s creuser pour en révéler.

S.L : Dès le départ, avec Delphine, nous avons essayé de mener une enquête sur le lieu et son histoire, sans vraiment disposer de toutes les informations. Nous avons passé beaucoup de temps à visionner des photographies aériennes, à essayer de décrypter les images des archéologues pour examiner le site, trouver des correspondances. Nous sommes parties de fragments visuels qui se sont transformés en indices, comme les pièces d’un puzzle. Sur ce point, nous nous sentons proches des archéologues, dans une quête de découverte, semée d’incertitudes.

D.R : Oui, et dans ces deux pratiques, il y a des choix qui s’opèrent. Si les archéologues ont obligation d’enregistrer l’ensemble des vestiges, ils et elles peuvent être amené·e·s à privilégier la conservation d’une sélection seulement, ou à mener des analyses plus poussées sur certains objets ayant un fort potentiel. Avec Suzy, nous avons aussi sélectionné des formes précises qui se rapportent à des usages spécifiques du site, sans obligation d’être exhaustives.

S.L : À cela s’est ajouté le dialogue avec l’artisan lors du passage à la matérialité. Nous avons d’ailleurs choisi la brique pour son rapport au temps, en raison du fait qu’elle traverse les époques.

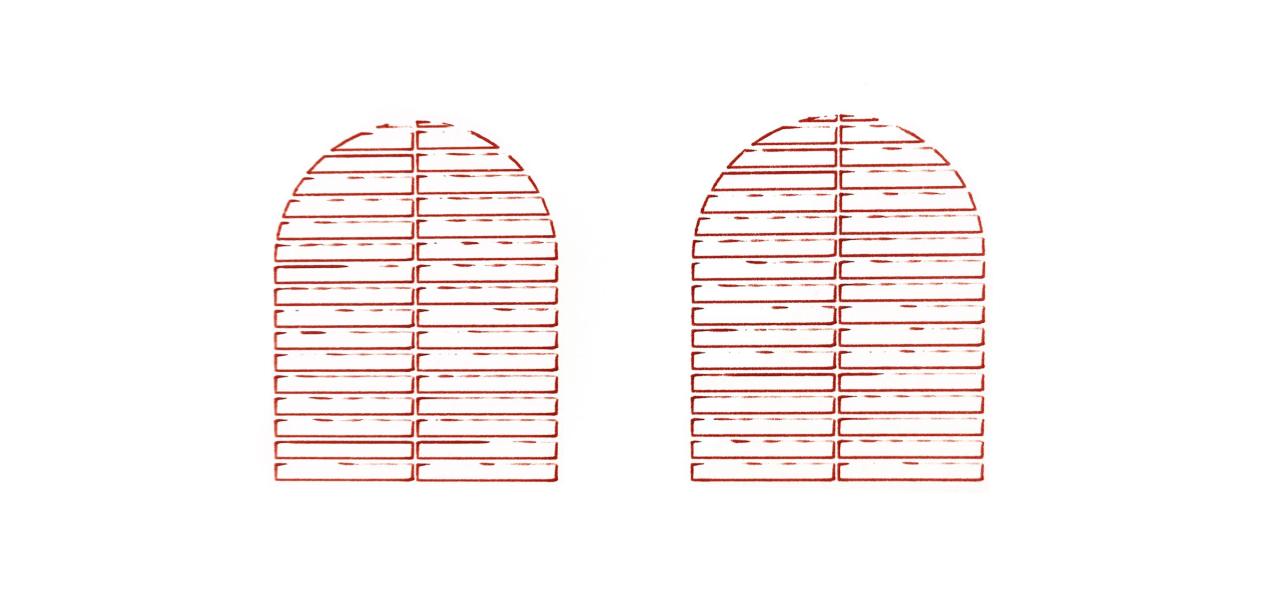

Suzy Lelièvre et Delphine Renault, Palimpseste, 2025, étude de calepinage, encre sur papier, 50 x 30 cm

S.M : Avant de parler de l’aspect matériel, il me semble intéressant de s’attarder sur cette notion de choix et de regard par rapport à la construction d’un récit historique.

Comme le dit Julio Cortazar, la mémoire n’existe que si on l’invente. Dans son récit de la révolution cubaine5

, l’écrivain argentin s’appuie sur des « figures sensibles » plutôt que sur des témoignages historiques, pour constituer un récit permettant de restituer un réel qui autrement se révèlerait fragmentaire.

Il y a donc des faits historiques, comme l’occupation du site du campus de l’Université Toulouse Capitole à travers les époques, mais c’est le choix que vous opérez qui va réanimer certains de ces faits et pas d’autres, qui va construire des récits. Et qui va former un nouveau patrimoine de demain.

C’est peut-être en cela que se situe l’apport de l’art contemporain au patrimoine, dans la constitution de ce que Magali Nachtergael 6

nomme un « post-patrimoine », fruit d’une co-construction entre différents points de vue afin de rééquilibrer des représentations restées longtemps univoques et pouvoir transmettre un héritage pluriel et porteur de différence.

S.L : Nous avons effectivement été portées par ces questions de construction d’un récit historique. Comme le disait Delphine plus haut, nous sommes sensibles au fait que les archéologues, après étude et inventaire, conservent certains vestiges et pas d’autres. Nous nous sommes appuyées sur leurs traces avec une certaine liberté. Et puis, nous étions conscientes qu’au moment où nous dessinions le projet, les archéologues n’avaient pas finalisé leur rapport de fouille. Ce décalage temporel entre notre processus et leur calendrier apporte une couche supplémentaire à notre interprétation du récit.

D.R : Je ne crois pas que les architectures référencées soient d’ailleurs identifiables sans lire le cartel. Nous étions plus intéressées par le fait de produire des formes ouvertes - selon un protocole propre à notre rencontre - qui puissent amener ailleurs. La relation entre les sculptures et le site d’un côté, et les étudiant·e·s et le personnel de l’université de l’autre constitue l’œuvre, le point de départ de cet imaginaire collectif. Cela ne peut pas être anticipé, car il nous échappe - ce qui est tout à fait courant dans la création d’œuvres pérennes.

S.M : Pour revenir à Palimpseste, je suppose que le choix d’adopter la brique en tant que matériau résonne avec le contexte architectural, les vestiges archéologiques et plus généralement avec l’architecture toulousaine. Pourquoi avez-vous adopté ce matériau qui, il me semble, apparaît pour la première fois dans vos pratiques respectives ?

S.L : Oui, tout en ayant toutes les deux déjà pratiqué la céramique dans nos travaux respectifs, c’est la première fois que nous travaillons avec la brique. Cet élément de construction constitue déjà en soi une unité de départ modulaire, en termes de proportions, de matières et de coloris. Ce choix nous a permis de nouveaux jeux d’assemblages et d’échelles.

D.R : La brique a été pour nous une évidence, car il s’agit d’un matériau local, écologique et pérenne. Elle est utilisée depuis des siècles dans le bâti toulousain et, comme tu l’évoquais, Stefania, aussi dans les vestiges archéologiques du site du campus. Les différentes constructions qui s’y succèdent traversent le temps et se recyclent : par exemple le rempart qui borde la rue Duportal, la Bibliothèque universitaire et le nouveau bâtiment de l’université.

S.L : Nous avons décidé de travailler avec la briqueterie artisanale Terres Cuites du Saves, située à quelques kilomètres de Toulouse. Les briques y sont moulées selon des procédés manuels, ce qui apporte une variabilité de formes et de teintes au résultat final. Nous avons également choisi de travailler avec un artisan local, Pascal Dalloux (Les Briqueteurs Réunis) dont le savoir-faire relève d’un patrimoine vivant.

S.M : De ce fait, le choix des motifs que vous avez adoptés est dicté par des contraintes fonctionnelles ou bien par une volonté de donner une forme spécifique à vos sculptures ?

S.L : C’est une imbrication des deux facteurs. Le projet s’est dessiné progressivement avant d’aboutir à la forme qui nous a semblé la plus juste. Le dialogue avec le briqueteur et ses ouvriers nous a permis d’entrer véritablement dans la matière, de saisir la précision nécessaire à l’assemblage des briques. Nous avons d’abord découvert un langage, des gestes, des outils spécifiques et différents types d’appareillage, avant d’en extraire des formes sculpturales et graphiques, avec des motifs qui se reflètent, s’inversent ou se répètent.

D.R : Globalement, puisqu’il s’agit de réalisation de sculptures, donc de formes autonomes, nous avons pris beaucoup de liberté. Et je crois que les briqueteurs se sont aussi amusés à travailler à une autre échelle et avec d’autres enjeux que ceux du bâtiment.

De plus, nos appareillages portent un sens, une signification : les boulins7

rectangulaires évoquent les trous des pigeonniers ; le calepinage 8

carré de la partie supérieure du cloître, les parcelles des jardins médiévaux ; et les formes triangulaires répétées, les toitures à faitage9

de l’Arsenal.

S.L : Visiter Toulouse en compagnie de l’artisan a été déterminant pour observer les techniques liées à la brique, comprendre les contraintes fonctionnelles et entrevoir des possibilités ornementales. Nous nous sommes aussi inspirées d’autres ouvrages que le briqueteur avait auparavant réalisés, comme pour la forme des boulins du pigeonnier. Nous avons composé en ajustant notre projet à ses gestes.

S.M : Cette approche progressive, faite d’allers-retours entre le projet et sa réalisation, et donc entre votre geste et celui des briqueteurs, me fait penser à la manière que le philosophe anglais Tim Ingold a de concevoir le travail au sein de quatre disciplines ; l’anthropologie, l’archéologie, l’art et l’architecture10

.

Loin de la séparation toute aristotélicienne entre la conception (action purement mentale) et l’exécution (cantonnée au travail physique de la matière), Ingold décrit autrement la pratique de l’anthropologue, de l’artiste, de l’architecte et de l’archéologue : à l’écoute du matériau qu’ils et elles travaillent, tantôt se laissant guider tantôt en le guidant, ils et elles parviennent à l’émergence des formes par un dialogue ininterrompu avec la matière, l’expérimentation et en se mettant « à l’écoute du monde ». Dans sa pensée, Ingold identifie l’art de l’enquête comme commune à ces quatre disciplines, ne permettant pas tant de décrire le monde ou le représenter, mais de mieux l’appréhender pour mieux lui répondre. Est-ce que cette approche qui, justement, met en relation entre autres art et archéologie, vous semble cohérente avec votre manière de procéder pour ce projet ?

D.R : Le concours étant divisé en plusieurs étapes, nous avons travaillé dans une temporalité longue. Nous avons d’abord rendu une lettre d’intention, puis livré un projet détaillé, après avoir visité le site. Ce dossier de présentation se veut contractuel : il faut respecter aussi bien le budget que la proposition artistique. Enfin, une fois lauréates du concours, nous avons abordé la phase de production. Il y a bien eu des ajustements lors de cette dernière étape, mais globalement le projet était fixé auparavant. Par contre, notre travail de recherche en amont s’est basé sur l’observation - sociologique, historique, architecturale - du site et sur notre perception du contexte spatial, structurel et relationnel. C’est peut-être là que “l’écoute du monde” interviendrait le plus dans nos pratiques d’art intégré ?

S.L : Nous pensions initialement que ce projet serait une création à quatre mains, mais le fait de travailler in situ et d’intervenir sur le site d’un chantier de construction nous a amenées automatiquement à tendre l’oreille et à bouger nos lignes. Progressivement, notre processus de création s’est imprégné des différent·e·s acteurs·rice·s ayant un rôle sur ce site. En plus des archéologues et des briqueteurs, nous avons composé avec les commanditaires et les architectes en charge du chantier. Le temps de réalisation s’est étiré, cela a permis de “digérer” le dessin de départ, de le remettre en question à plein d’égards. Bien que le propos initial n’ait pas été essentiellement modifié, sur ce point je ne partage pas totalement la vision de Delphine, car je trouve que les appareillages des briques ont tous profondément évolué jusqu’à présent. Ce temps long a aussi imprimé sur nos dessins les traces d’un palimpseste !

D.R : Oui, c’est sûr que le rapport au temps a pris une place très importante dans ce travail. D’ailleurs cela se poursuit, puisque le parvis végétalisé n’est pas encore terminé, il faut attendre pour voir les sculptures installées avec la végétation qui vient les border et les encadrer. Et puis aussi pour observer comment le site évolue au fil des saisons et de l’appropriation par les publics. Aujourd’hui le chantier du bâtiment se termine à peine, ce n’est que le début.

Édition réalisée à l’occasion de l’inauguration de l’œuvre Palimpseste, de Suzy Lelièvre et Delphine Renault, pour l’Université Toulouse Capitole dans le cadre de la réalisation du nouveau bâtiment Rempart au titre du 1% artistique, 2025, design graphique Clara Choulet